纳米这么“小”,到底能干啥?

纳米是一种极其微小的长度计量单位,其数值仅为“十亿分之一米”,这几乎相当于人类头发直径的万分之一。在日常生活中,我们早已接触到许多标注有“纳米”字样的物品和商品。然而,从“纳米能量杯”到“纳米内裤”,从手机中搭载的7nm芯片到科幻电影中的“纳米战甲”,再到现实生活中的纳米机器人,究竟哪些产品真正融入了纳米科技呢?

在不久的将来,纳米机器人能否深入人体为我们治疗疾病?那些仅几纳米大小的芯片,究竟能容纳多少信息?纳米战甲仅仅是科幻小说中编剧们常用的万能工具吗?如此微小的纳米,竟然拥有如此多样的功能,这究竟是怎么回事?为何一个长度单位能够演变为一门独立的学科呢?

中国之声与央视频联合中国科协青少年科技中心,共同打造了一个全新的全媒体科普节目——“大师课堂《科学家讲科学》”。在这个节目中,20位院士和知名专家将围绕热点话题进行深入探讨,为广大观众提供科学知识的普及和解答。在本期节目中,中国科学院院士、国家纳米科学中心主任赵宇亮将带领大家一同探索那充满奥秘的纳米领域。

是时候展示真正的纳米技术了!

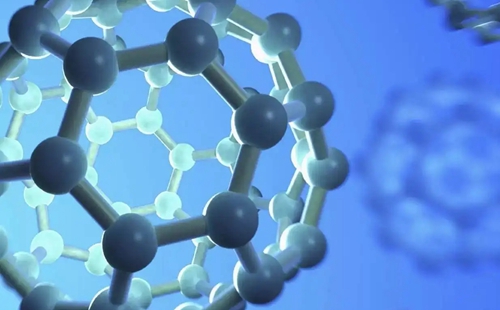

在20世纪80年代,借助扫描隧道显微镜这一先进工具,人类实现了对纳米尺度世界的首次科学探索,并正式拉开了对该领域的研究序幕。

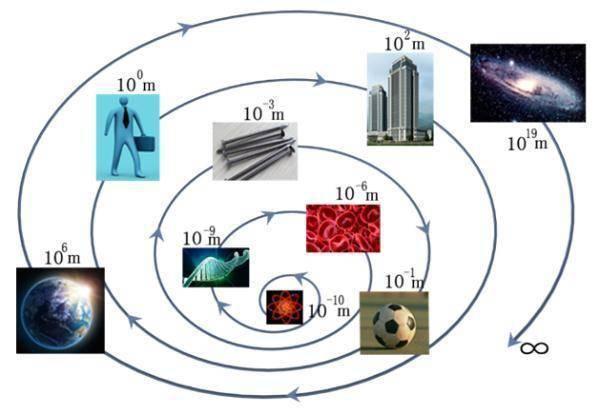

其体积究竟有多微小?1纳米相当于10的负九次方米。若将直径仅为1纳米的球体置于乒乓球上,其比例大致等同于将一个乒乓球放置于地球表面。

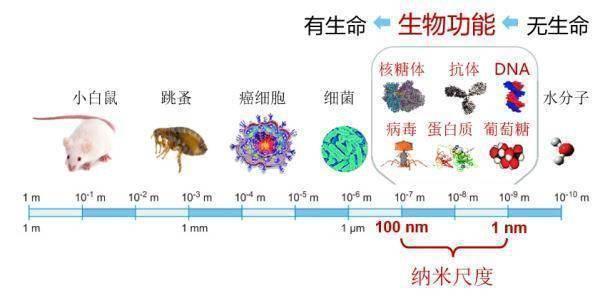

纳米技术所研究的尺寸范围通常位于1纳米至100纳米之间,然而,在具体的研究过程中,并不仅限于这一尺度,关键在于观察纳米尺度结构或纳米材料是否展现出独特的物理属性、化学属性、生物属性以及医学功能等方面的特性。赵宇亮这样阐述道。

纳米世界能有什么新奇呢?

通常情况下开yun体育app入口登录,许多金属氧化物不具备磁性特征,然而,一旦尺寸降至20纳米以下,它们便会展现出顺磁性;金的熔点大约在1064摄氏度左右,然而,在1至2纳米的尺度上,即便是在常温下,它也能熔化;微粒的尺寸各异,其性能也会有着极大的差异,这种现象正是所谓的纳米尺寸效应。

赵宇亮指出,物质世界在从无功能状态转变为具有功能的过程中,其临界点出现在纳米尺度;同样,生命世界在从非生命状态向有生命状态的转变中,其临界点同样位于纳米尺度。因此,我们需要对物质世界进行调控。举例来说,若要获得物质的新功能,最有效的方法是从调控纳米尺度上的结构开始,因为物质的宏观功能正是源于这一层面。

全球范围内,已有超过60个国家设立了国家级的纳米技术研究项目,我国同样不在此列。自20世纪80年代末期起,我国便开始了纳米科技的研究工作。赵宇亮指出:“在纳米科技的基础研究与应用基础研究方面,我国已成为全球最为活跃并具有重要影响力的国家之一。”

从“纳米内裤”到“纳米战甲”,纳米到底能干什么?

有人或许认为纳米技术并无奇特之处,他们早已在日常生活中接触过诸如“纳米内裤”和“纳米鞋垫”等产品。过去,一些商家为了追逐“纳米”这一热点,将其作为卖点,市面上涌现了大量打着“纳米”旗号却与纳米技术无关的商品。更有甚者,一些消费者因此误以为纳米科技是一种骗局。

赵宇亮提到,大约在二十年前开元ky888棋牌官网版,市场上涌现出了各式各样的纳米产品。然而,那时纳米技术并未实现大规模的应用。时至今日,纳米技术已经广泛应用于众多领域和产品之中,而“纳米”这一词汇也逐渐失去了其作为宣传手段的作用。

这部几乎成为“人体新器官”的智能手机内,包含了一百多个由纳米技术和纳米材料制成的零部件。其内部的计算芯片,采用了人类目前最尖端的微纳加工技术制造。因此,在5nm芯片的每平方毫米面积上,大约可以容纳1.5亿个晶体管,而2nm芯片的晶体管密度则大约是5nm芯片的两倍。这颗芯片的体积略大于人的指甲,其内部集成了上亿个晶体管,其数量甚至超过了地球上的人口总数。

赵宇亮坚信,随着纳米技术的广泛应用,人们将不再将其作为新奇事物来炫耀。他深信,这项技术正逐步优化,并且正在深刻地影响我们的日常生活。特别是在我们迈向智能化社会的今天开yunapp体育官网入口下载手机版,纳米技术应当成为我们生活中不可或缺的一部分。

有些科幻电影的编剧虽然对纳米技术并不精通,却擅长运用纳米技术的概念。他们创作的纳米战甲能够在关键时刻迅速覆盖整个身体,甚至在特定情况下还能在局部区域形成“盾牌”或“铁锤”的效果。那么,这样的多功能装备真的能够实现吗?

赵宇亮对此观点表示,科幻虽然基于科学,却并非纯粹的科学,它激发人类想象力,有助于成为技术革新的动力之一。在某种程度上,这一观点有其合理性,例如我们目前研究的随时间演变的材料。然而,要将科幻转化为现实科技,还需进行大量基础研究和技术探索。

纳米机器人能治病?

纳米技术深入探究物质在原子和分子层面的性质及其相互影响,实现了对物质的精细加工和原子级制造,从而在生命健康及疾病发展过程中实现精确的调控作用。

疾病的诊断与治疗至今依赖分子间的相互作用,患者所服用的药物被称为分子药物。与之相对,纳米药物是将单个分子集结成团,构成一个颗粒,亦称作颗粒药物。该颗粒表面能够承载多种药物,并可通过控制方式,使其逐层向外释放。

将纳米颗粒用作治疗药物的输送工具,能够使其在人体内部传递药物,并且能够实现如同快递员一般精准的定点派送。

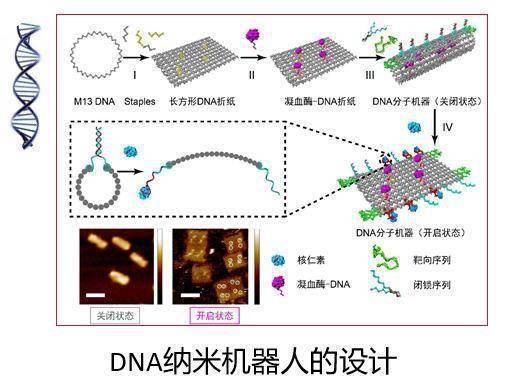

除了那些负责精确配送药品的快递员,在不久的将来,纳米机器人或许将进入人体,为人类提供医疗服务。这些机器人是由能够操控纳米空间的“功能分子器件”组合而成的复杂系统。与常见的机器人形象相比,这种“机器人”有着显著的不同。一截纳米棒、一节纳米管,都可能成为纳米机器人的组成部分。

在不久的将来,人们有望借助自组装纳米机器人,经血管途径直达病患部位,实现疾病的治疗与自我修复功能,诸如清除体内肿瘤细胞、实施微创手术等治疗手段。

看不见的纳米世界安全吗?

纳米这么小,肉眼无法察觉,进入人体内安全吗?

纳米颗粒并非仅限于当前纳米技术的产物,它们还广泛存在于汽车尾气排放和燃烧等过程中。赵宇亮指出,根据估算,人们在街头漫步时,每小时通过呼吸吸入的纳米粒子数量大约达到一亿。

目前针对纳米材料的生物作用及其毒性的研究资料尚不充足。初步实验结果表明,即便化学成分一致的物质,其微米级颗粒和纳米级颗粒在生物效应上也可能存在差异,这些效应既有可能是正面的,也可能是负面的,众多未解之谜亟待进一步探究。赵宇亮指出,研究团队观察到纳米粒子一旦进入人体,人体内的蛋白质便会自发地将其包围,从而使其不被视为外来物质,展现出一种隐身特性。至于这些纳米粒子是否会导致长期毒性,目前尚在研究之中,尚未得出明确结论。

纳米机器人是否会在人体内失去联系,进而引发对人体的不良影响或造成刺激性的伤害?目前,研究人员更倾向于采用人体内部材料来制造纳米机器人,这样设计使得它们能够在人体内被自然分解,从而降低可能出现的负面影响。

赵宇亮也直言不讳地指出,目前对于这一领域的研究尚处于初级阶段,知识和技术的储备尚不充足。“至少就目前来看,我们还无法准确预测其未来的发展走向。然而,有一点是可以确定的,若要将这些研究成果应用于临床或人体实验,我们必定需要对相关问题进行深入系统的探讨,并采用科学的方法。”在纳米材料的安全性问题上,已经形成了专门的“纳米毒理学”研究,众多科学家正致力于研究如何安全地利用纳米材料。