纳米技术:离现实还有多远?

纳米技术的应用催生了众多有益的新材料与工艺,给我们留下了极为深刻的印象。然而,在这一领域中最为壮丽的愿景,无论是美好的幻想还是可怕的噩梦,至今仍未变为现实。

纳米热后的冷思考

2000年9月,纽约哥伦比亚大学副教务长迈克尔·克罗,一位科技政策领域的专家,在一场关于“纳米技术对未来有何影响”的会议上发表了讲话。在演讲过程中,他向在场的知名专家以及政府领导人提问:“在座的各位,有多少人曾读过《钻石时代》这部作品?”《钻石时代》这部科幻小说出自尼尔·斯蒂芬森之手,书中描绘了在不久的将来,随着纳米技术的飞速发展,人类能够将原子逐个精准地组合,从而创造出任何物品。与此同时,从众多可能性中挑选出文明发展路径的重任,则由社会整体来承担。面对这一议题,部分人略微举起手来,随即又迅速放下。毕竟,这些人不是天真的空想者,而是从事纳米技术研究的专家。

克罗并未意图推广此书。他提出,他希望研究者能在新领域起步阶段便审视自身在该领域的定位,尤其是考虑到在场的多数人普遍认为该领域有望在下一个世纪实现显著的进展。然而,这一由克罗提出的问题显然触及了众人的敏感神经;自纳米技术诞生以来,它便被各式各样的虚构内容所左右,无论是那些夸大其词的广告宣传,亦或是那些初衷尚可的愿景。科幻作家们虚构出诸多令人向往的生活模式,其中便包含一种微型纳米机器人。尽管体积微小,但它们却拥有惊人的能力,能够胜任从构筑璀璨夺目的城市到实施冠状动脉扩张手术等多种复杂任务。与此同时,众多科研人员正辛勤耕耘,致力于绘制出各式微型齿轮与活塞的设计图(若有人能揭示如何将数以万计的原子组装起来,这些图样便能构建成纳米级机械),尽管这些设计图令人印象深刻,但它们依旧属于虚构之物。

一些对纳米技术持保守观点的专家,他们勇敢地预言,纳米技术的发展可能会给人类带来灾难性的后果,同时他们呼吁公众要么暂停这一领域的研究,要么制定新的规范来防止研究人员无意中破坏地球上的生命。在这股思潮的影响下,也涌现出了大量以此为题材的灾难小说。新泽西普林斯顿大学的科学史学者爱德华·坦纳指出,纳米技术似乎具备一种独特的特性,那就是人们对它的预期要么过于乐观,要么过于悲观。

实际上,众多专注于微观物质研究的科研人员对于“纳米工厂”这一概念深感忧虑,甚至对于批量生产简易纳米器件的提议亦持有疑虑。他们觉得,眼前的挑战已经十分严峻。位于加利福尼亚州圣何塞市的IBM艾尔马登研究中心的唐·艾格勒指出,纳米技术仅是一种憧憬,一种渴望在原子级别实现加工与制造的憧憬。然而,就目前而言,他坚信“纳米技术尚未真正存在。”

即便是最为卓越的纳米技术专家也必须承认,所谓的“纳米领域”(无论称谓如何)正持续地演进。在操控纳米材料领域,人类的成就已经催生了电脑数据存储设备、太阳能收集器以及充电设备等方面的显著突破。电脑磁盘驱动器通过调节不同层材料层的微小厚度(这些厚度仅为纳米级别)来实现其功能,仅此一项技术,每年的市场规模就高达数十亿美元。鉴于这一领域的广阔发展潜力,美国在众多大学中设立了约十几家纳米技术研究机构。欧盟已经推出了一系列涉及纳米技术的规划,其中纳米网络计划便是其中之一,该计划涵盖了18家专注于合成纳米材料研究的机构。与此同时,日本、新加坡、中国、澳大利亚、加拿大、德国、英国以及俄罗斯等国家正积极投入资源,致力于纳米技术的进步与发展。

2000年10月,美国国会批准了克林顿政府所提出的关于为国家纳米技术项目追加投资的提案。到了2001年,该计划预计将投入高达4.23亿美元的经费用于纳米科学领域,并且这一数字还将持续增长。与此同时,日本方面的纳米技术基金预计将在明年激增41%,总额将达到3.96亿美元。此外,多个欧洲国家也纷纷决定增加对纳米技术研究领域的资金支持。

一些美国学者期望对科研的支持能够维持一段时日,以此推动美国物理学领域的全面发展。据我们所知,美国国会已将原本计划在五年内将国立卫生研究院生物医学研究资金翻倍的计划付诸实践,如今已实施三年。白宫的技术经济顾问汤姆·凯利(Tom Kalil)指出,国家对于物理学与工程学的资助已长时间处于停滞状态。他表示:“我们将纳米技术视为推动我国物理学与工程领域研究进展的关键途径。”

理查德·斯莫利,这位诺贝尔化学奖得主,甚至有这样的看法:正如过去的太空竞赛曾激发了一代人对科学研究的热情,这个新兴领域同样有望扭转当前选择科学作为职业的学生数量持续下降的趋势。他曾经表示:“正是前苏联发射的那颗人造地球卫星,引领我踏上了科学研究的征途。”在纳米技术引发的诸多变革中,最为关键(同时也是我最热切期盼的)便是越来越多的美国青少年对科学的热爱之情日益浓厚。

纳米技术正迅猛进步,这一进展态势下,公众对其期待日益增强。凯利指出,该领域的发展蕴含着巨大的潜力,其意义丝毫不逊色于电子学和晶体管技术的崛起。1998年,国会召开了一次听证会。在那次会议上,总统的科技顾问,同时也是前国家科学基金委员会(NSF)的主任尼尔·莱恩(Neal Lane)发表了自己的观点。他明确表示,若要他预测哪个科技领域最有希望实现重大突破,他坚信那将是纳米科技领域。

然而,要将纳米技术的辉煌前景从虚幻转化为现实,我们必须战胜众多艰巨的挑战与难题。在成功操控原子之后,纳米科技研究者需探寻一种高效的大规模生产纳米装置的途径,并将这些装置与周围广阔的宏观系统实现有效整合。纳米技术属于一门融合多学科的领域,它要求来自不同专业领域的专家们紧密协作,共同推进。在研究过程中,频繁涌现出各式各样的学术见解,引发诸多争论,这些问题同样需要逐一予以解决。

纳米技术:新的榔头

当然,纳米技术已经悄然融入纳米材料的伪装之中,存在了相当长的一段时间。在过去的一个世纪里,轮胎制造商通过在橡胶中掺入一种名为碳黑的纳米碳颗粒,显著提升了汽车轮胎的耐久性。无论是细菌还是甲壳虫,这些生命体都依赖由蛋白质构成的纳米级机器来完成从鞭毛的抽打到肌肉的伸缩等一系列复杂的生理功能。

今日,“纳米技术”这一概念,通常而言,指的是在纳米尺度上研究的新材料技术。其尺度介于1纳米至100纳米之间(即1纳米等于十亿分之一米)。在这一尺度范围内开yunapp体育官网入口下载手机版,众多物质结构,如由数个原子组成的原子团直至蛋白质基马达,均得以存在。因此,化学家、物理学家、材料科学家以及分子生物学家均声称自己在该领域拥有一席之地。如此一来,纳米技术便在科学领域演变成了类似罗夏测试的模糊图像:其内涵与外延完全取决于提问者的身份。

美国国防部纳米技术顾问威廉·托尔斯指出,纳米技术这一术语内涵丰富,它在我们尚未完全掌握这些极具价值的工具之前,便促使我们深思熟虑诸多正在进行中的工作。匹兹堡卡内基·梅隆大学的研究者,专注于技术进步的经济学家莱斯特·雷伍进一步指出:“在一名握着锤子的五岁孩童眼中,整个世界宛若遍布钉子的平面。纳米技术,恰似那把锤子,而那些纳米技术领域的专家们,正四处张望,寻觅着能够施以锤击的目标。”

在20世纪80年代的开端,人类在原子操控领域实现了重大进展,这一成就显著推动了相关技术的飞速发展。1982年,IBM瑞士苏黎士实验室的物理学家海因里希·罗勒与格尔德·比宁共同研制出一款创新性的显微镜——扫描隧道显微镜(STM),该设备具备分辨单个原子的能力。罗勒与比宁共同构建的STM设备配备了一根极为锐利的探针,该探针与待测材料的表面原子间形成了微小的电流。通过监测电流的波动,研究人员得以在原子层面上观察到探针在材料表面的移动轨迹,进而获取原子表面的清晰图像。

随后,又涌现出多种成像设备。在1985年,比宁与斯坦福大学的电气工程师卡尔文·奎特携手,研制出一台原子力显微镜。这台显微镜能够在无需导电的情况下,显现出物体表面的图像。此后,科学家们对这台显微镜进行了改进,使其能够用于检测原子的磁性特征和化学特性。

随后,研究团队凭借他们创新的技术手段,成功实现了从观测原子到操控原子的重大突破。在1990年,艾格勒与IBM公司艾尔迈登研究中心的同事埃哈德·施维泽开元ky888棋牌官网版,利用扫描隧道显微镜(STM)技术,在镍金属表面巧妙地排列出了35个氙原子,形成了“IBM”的文字图案。这标志着科学家们首次能够通过直接操控单个原子来构建物质。自那时起,艾格勒和他的团队陆续构建了多个原子围栏,这些围栏的建立揭示了原子及其外层电子均展现出波的特性。艾格勒表示:“相较于研究的核心内容,观察到处于量子状态的电子似乎在心理层面上产生了更深远的影响。”

这一心理现象的组成部分在于,它让研究者们深信,他们具备操控单个原子以实现众多目的的能力。这种理念正不断演进。1999年,来自加州大学欧文分校的化学与物理学家威尔逊·胡(Wilson Ho)向公众呈现了他的非凡技艺,他成功运用STM技术实现了铁原子与一氧化碳分子间化学键的形成。某些研究者已经尝试过运用类似技术,对硅片表面的硅原子进行化学性质的改变,进而使其成为晶体管不可或缺的组成部分。

当前的技术发展已经超越了原子操控的范畴。在材料合成领域,人们已经实现了显著的突破,从而使得科研人员能够在纳米级别精确调控材料的大小与形态。基于这一研究方向,研究者们发现,在众多情形中,纳米材料因其较大的比表面积,展现出了一些普通材料所不具备的特殊特性。镉硒化物半导体所制得的纳米级晶粒,在不同尺寸的晶粒中能呈现不同色彩的荧光。这一特性已被研究人员应用于生物学实验中,作为荧光“染料”。此外,多家企业正相互角逐,致力于将该技术推向市场实现商业化。

纳米颗粒因其庞大的比表面积而成为理想的催化剂,其表面的原子能显著提升化学反应速率。以金为例,在常温下,大块的金几乎不参与化学反应,但3至5纳米大小的金颗粒却能催化众多常见反应。目前,日本的一家企业已将这种金颗粒应用于商业领域,研发出了用于卫生间除臭的“除臭剂”。

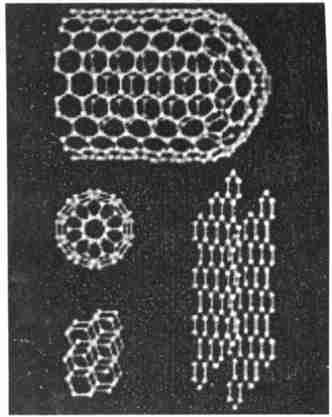

目前,人们仍在积极探索纳米材料的新增功能。众多企业正致力于研究如何在常规塑料中融入纳米粒子,以增强其强度和抗冲击性能。同时,他们也在探索利用纳米探针检测炭疽等生物武器的方法。纳米碳管是一种细如麦杆的分子,其直径仅约一纳米。纳米碳管与金属或半导体有相似之处,其特性受其几何形态影响。目前,这种材料已被应用于晶体管、二极管等电子元件的制造。

现实的差距不容低估

在众多以纳米技术为核心的研究领域中开元棋官方正版下载,实现突破的关键要素颇为直接,即设法确保所有纳米级颗粒或微细材料层在融入最终塑料或太阳能电池产品时,均保持一致的电学、光学以及力学特性。这类产品已成功在市场上确立了其地位,得益于其相对简便的制造流程,此类产品在市场份额上始终占据领先。

尽管纳米技术的应用范围广泛,但其中许多领域都依赖于对纳米材料进行更为精细和复杂的使用,例如电子设备和微型化学传感器等。目前所面临的挑战在于,在多数情形下,我们难以将单一的实验方案有效转化为可行的生产技术。哈佛大学的化学专家乔治·怀特塞德(George Whitesides)指出,纳米技术领域深受还原论的影响。他进一步阐述道,我们有能力在原子这一基本层面分解和重新组装物质。然而,他提醒研究者们,不应过分执着于这种能力。“我们必须确保在关键问题上没有犯下错误。”

怀特塞德认为,尽管我们能够操控单个原子,但要实现对大量原子的此类操控则显得尤为艰巨。以1998年为例,荷兰代尔夫特技术大学的希思·戴克尔(Cees Dekker)所带领的研究团队宣布,他们成功研制出了首个以纳米碳管为关键部件的晶体管。这种晶体管的表现显示出其性能不仅能够达到,甚至可能超越常规的硅晶体管。然而,IBM公司纽约托马斯J·华生实验室负责物理学研究的汤姆·泰斯(Tom Theis)指出,存在一个不容忽视的问题,即利用数百万个此类晶体管来生产计算机芯片,在现实中几乎是不可能实现的。

纳米技术的制造难题依然存在,尤其在纳米机器的制造领域,这一问题尤为突出。约翰·希利·布朗,这位加州知名的研究机构——施乐Palo Alto研究中心的主任,曾在向美国国家科学基金会(NSF)会议提交的一篇研究论文中指出:“截至目前,纳米技术几乎完全还停留在图纸设计阶段。”纳米机器领域的两位重要倡导者,拉尔夫·默克莱以及K·埃里克·德雷克斯勒,他们不仅开发了功能卓越的纳米级计算机辅助设计工具,而且对纳米机器的设计进行了深入的模拟研究。布朗指出,尽管模拟实验结果显示设计纳米器件在理论上是可能的,但理论上的可能性与实际操作上的可能性是有着本质区别的。此外,截至目前,尚无任何研究能够详细阐述一个方案,该方案能够将实验室的模拟成果或通过化学方法构建的极为简单的纳米器件转化为实用的设备。

然而,有人提出异议,声称虚拟研究并非毫无价值。美国宇航局艾姆斯研究中心(位于加利福尼亚)的计算机纳米设计团队负责人迪派克·斯里瓦斯塔瓦(Deepak Srivastava)指出,尽管纳米齿轮和纳米活塞目前尚无法制造,但计算机设计却能协助实验人员明确哪些目标值得他们去探索。若思想的确根植于真实的物理与化学原理,那么人们便不得不深入探究那些真实存在的可能性。

自然,实验科学不断拓展着可操作领域的边界。近期,怀特塞德以及普林斯顿大学的斯蒂温·周提出了一种创新的橡胶冲压技术。运用此技术,我们得以在材料表面雕刻出直径仅为10纳米的图案。这一尺寸显著小于当前计算机芯片生产中普遍采用的照相平版印刷技术所能达到的200纳米极限。当然,这种冲压技术自身存在不足之处:在处理三维空间中的多种材料时,它面临一定的挑战,而这恰恰是计算机芯片生产及各材料层精准校准环节中不可或缺的关键步骤。

一种替代平板印刷技术的途径源自于一个新兴的化学领域,该领域被称作自组装化学。此领域的宗旨在于研发一种材料,这种材料能够自行组装成人们所设想的具体结构。1999年,IBM公司的一个研究团队,由化学家克里斯托弗·默里(Christopher Murray)领导,成功研发出尺寸仅有3纳米的金属微粒。他们不仅制造了这些微粒,还将其组装成了一个立体的阵列。这种具有独特结构的材料,未来有望成为计算机硬盘的关键组成部分,每个纳米微粒能够存储一位数据。遗憾的是,这样的成功示例现在还往往只是个别现象。

未来的纳米技术发展同样遭遇重重难关。即便我们能够大规模生产某些特定的纳米部件,研究人员仍需解决如何在材料表面或其他结构中准确放置这些部件的难题。唯有定位准确,这些部件方能被应用于电子设备、传感器等设备之中。在研究微型电子元件的过程中,研究人员会遇到一个核心挑战,即如何将它们与宏观世界实现有效连接。

研究人员在研究过程中还将遇到一些更为具体的问题,例如,研究人员之间如何有效交流的问题。众多观点均指出,纳米技术的进步离不开各领域专家之间的紧密合作。长久以来,尽管大众普遍认识到学科间交融的重要性,诸如NSF等机构亦特别重视为交叉学科提供研究资金支持;然而,在学术界,众多学科内部仍存在大量思想局限且固执己见的人士,这导致在传统学科领域开展研究变得异常艰难。印第安纳圣母玛利亚大学研究生院副院长詹姆斯·莫尔兹表示:“即便在我们这样的研究型大学,学术环境中依旧存在不少阻碍多学科发展的不利因素。”

莫尔兹所提及的诸多不利因素中,行政权力分配的不当成为了关键问题之一。再者,泰斯也提到,在现今大学的教学安排里,鲜有涉及纳米技术的课程以培育该领域的后继者,更遑论设立纳米技术专业或培养纳米技术博士。莫尔兹指出,尽管这些不利因素并非致命,但它们确实对这一领域的发展造成了阻碍。

纳米技术面临诸多挑战,其发展成果与现实预期存在较大差距。美国国家纳米技术计划的负责人米黑尔·罗可(Mihail Roco)指出,随着理想与现实之间的鸿沟日益显现,公众可能会削减对该领域的资金投入。从事高温超导领域研究的人员普遍知晓,在80年代中期,某家公司曾竭尽全力试图达成宣传中所提及的超导目标,然而最终却无疾而终。然而,斯里瓦斯塔瓦持不同观点,他认为纳米技术与超导技术这样的影响力相对较小的专业领域有所区别,纳米技术有望从其广泛的应用领域中获益。他进一步指出:“鉴于其应用领域的广泛性,纳米技术所拥有的机遇同样十分丰富。”

Science,2000年11月24日