盘点最先掌握“纳米技术”的动物与植物!

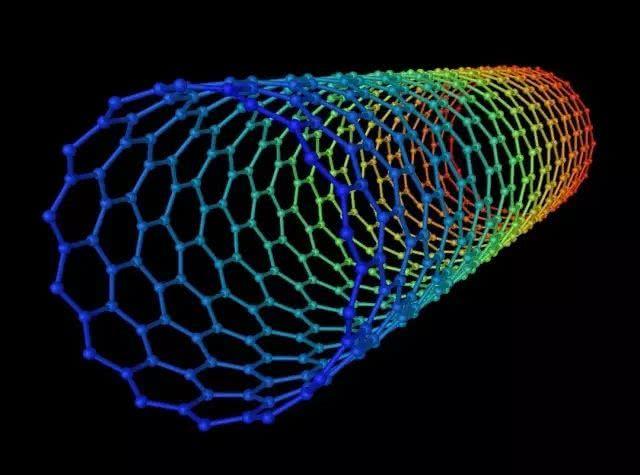

纳米,作为长度计量单位,代表的是1米的一亿分之一。它所涉及的技术领域,即纳米技术,专注于对物质在1至1000纳米这一尺度范围内的特性及其相互作用的探究开yun体育官网入口登录app,并致力于开发应用这些特性的方法。在这一技术领域里,纳米材料构成了核心的研究对象和发展的基石。

实际上,纳米技术并非神秘莫测,亦非人类独有。自宇宙诞生伊始,纳米材料和纳米技术便已存在。在地球漫长的进化历程中,自然界中的生物种类繁多,从优雅的荷花、不起眼的蜘蛛,到神秘的海蛇尾,从翩翩起舞的蜜蜂、水面上跳跃的水黾,到深海中的贝壳,从五彩斑斓的蝴蝶、手掌大小的壁虎,到肉眼难以察觉的细菌……这些生物无不具备着多项纳米技术的精湛技艺。这些动植物借助高超的纳米技术,有的依靠它来维持生计,有的利用它来抵御敌害,历经无数代开元ky888棋牌官网版,它们在自然界中坚韧不拔地存活下来,不仅极大地丰富了我们的周围环境,而且为现代纳米科技的研究人员提供了无尽的灵感和启示。

洁身自好的莲花

谈及莲花,人们便会自然而然地想起那荷叶上滚动的晶莹露珠,以及它身处污泥却保持纯净的高洁气质。

在20世纪70年代,德国波恩大学的植物学家巴特洛特在研究叶片结构的过程中,注意到一种现象:那些表面光滑的叶子常常覆盖着灰尘,必须经过清洗才能在显微镜下进行观察;与之形成鲜明对比的是,莲叶等叶片表面却始终保持洁净无瑕。他们采用人工制造的尘埃颗粒对玉兰、林山毛榉、莲花、芋头、甘蓝等八种植物的叶片进行污染处理,随后用人工降雨的方式对其进行了2分钟的冲洗,接着将叶片倾斜至15°角,以便让雨滴顺滑流下,以此来观察叶片上尘埃颗粒的残留情况。实验结果显示,部分植物的叶片上残留的污染物超过了40%;而莲花等植物的叶片上污染物残留的比例均低于5%。这种现象被称为莲花效应。

为何会出现这种莲花现象呢?这种莲花现象对于植物自身又能带来哪些益处呢?借助现代电子显微镜技术,我们能够找到准确的答案。

借助电子显微镜,我们得以窥见莲叶表面那错综复杂的纳米与微米级超微结构。在荷叶表面,分布着一些微小的蜡质颗粒,这些颗粒之上,又覆盖着成千上万、直径约为10微米的突起。而这些突起的表面,又密布着直径仅几百纳米的细微绒毛。在突包的凹陷区域,空气充盈其中,因此与叶片表面紧密贴合,形成了一层极其细微、厚度仅纳米级别的空气薄膜。因此,当尺寸远超此结构的尘埃、雨水等物质落在叶片上时,它们不会与叶片表面直接广泛接触,而是必须穿过这层极薄的空气层,并且它们能够接触到的仅仅是叶片表面的一些凸起部位。

这是生物经过漫长岁月进化而来的现象,其独特的纳米构造使得荷叶表面能够有效排斥水滴,保持其清洁状态;当荷叶上积聚水分,水分在自身表面张力的作用下会自然形成球形。微风吹拂,水珠在叶面上滚动,能够吸附叶面上的尘埃,随后迅速滑落,这一过程有助于莲叶更高效地进行光合作用。

研究显示,这种具备自清洁功能的超微纳米级表面结构,不仅可在荷叶上观察到,同样在众多其他植物身上亦可见到。此外,某些动物的毛发亦含有此类结构。

这种特性适用于玻璃或是战机的雷达系统,比如:经过纳米技术处理的玻璃能够实现自洁功能。此外,一些企业通过纳米技术对涂料进行加工,使得涂有这种涂料的物体同样具备自洁特性。或许在不久的将来,我们周围将充斥着无需清洁的地板、墙壁,以及无尘的无线电设备。

飞檐走壁的壁虎

壁虎能够在各式各样的墙壁上自如穿梭开yun体育app入口登录,甚至能够背朝上悬挂于天花板,甚至仅凭一只脚就能倒挂其上。这一切的奥秘,都源于其体内的纳米技术。

往昔,人们普遍认为壁虎能够轻松攀爬墙壁,其奥秘在于脚掌上的奇异吸附装置。借助这种“吸附力”,壁虎得以在三维空间中自如穿梭。然而,实际情况远比人们所想的要复杂得多。

专家指出,“壁虎漫步”并非依赖吸盘,而是依赖于其脚趾上成千上万的微小刚毛。这些刚毛的根部直径约为几十微米,顶端则分化出众多更为细长且弯曲的绒毛,每根绒毛的直径不过几百纳米,而其尖端则扩展成扁平状。这种精细的结构使得壁虎能够以几纳米的间距大面积地紧贴墙面。尽管这些细小的绒毛看似柔弱,却能够有效激发所谓的范德华键(某些物质的分子结构中,部分分子带有正电荷,另一部分则带有负电荷,这两部分分子通过微弱的静电引力相互吸引,从而实现结合,这种结合方式被称为范德华键或分子键)的活性,为壁虎提供了数百万个的附着点,进而支撑起其庞大的体重。这种附着力很容易被轻易地破坏,就如同撕扯胶带一般,因此壁虎可以自如地穿越天花板。

在现实世界里,学者们正努力利用这一发现来研发神奇的纳米材料,并计划将其广泛应用于我们的日常生活。例如,我们能够制造出抓地力更强的运动鞋,亦或是打造出在雨雪天气下也不易打滑的汽车轮胎。此外,在影视作品的拍摄过程中,演员们将不再受限于工作室的电脑,他们能够在摩天大楼的玻璃幕墙上真实地展示自己的技艺。据此研制的太空探测器专用攀爬机器人,能够在各种严酷环境中自如地在航天器的表面移动,为飞行器进行全面的“健康检查”。

贝类——娴熟的黏合高手

此处所指的正是那些日常烹饪时与蔬菜搭配、频繁享用的贝类,它们在纳米黏合技术领域展现出了卓越的技艺。

贝类若欲附着于岩石表面,便会张开其壳体,将触角紧贴岩石,随后将触角弯曲成类似吸盘的形状。接着,它们会通过细小的管道向低压区域注入大量的黏液和胶束,这些物质迅速转化为泡沫,充当着小垫子的角色。借助其具有弹性的足丝,贝类得以稳固地附着在这“减震器”之上。因此,它们能够在波浪的起伏中自由摇摆,而不会受到伤害。这种稳固的胶合作用源于黏液与岩石在纳米级别分子层面的相互吸引。

根据该研究,学者们预测,未来或许能够创造出一种新型的医用防水生物粘合剂。这种粘合剂不会对人体细胞造成损害,也不会激发人体的免疫反应,同时具备防水特性。它非常适合用作连接断裂的骨骼和缝合软组织的优质材料,并且在潮湿的口腔环境中修复牙齿损伤也极为适用。

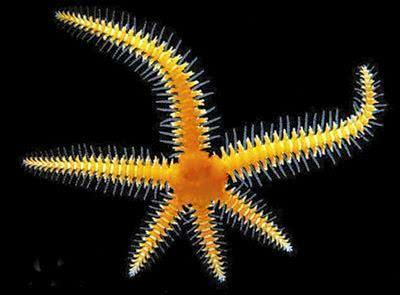

眼观六路的海蛇尾

海蛇尾,一种披覆甲壳的碟状海底生物,其外形与海星颇为相似。它拥有五根触手,并无视力,然而即便如此,海蛇尾却能迅速察觉到远方潜在的危险,并迅速将触手收回到壳内。这种生物所具备的敏锐感知能力,长期以来一直让生物学家感到困惑。

近期,这一问题在它的外壳上揭晓了奥秘:海蛇尾表面遍布着无数“眼睛”,这些眼睛实际上是由数以万计的精致微型凸透镜组成。因此,那毛茸茸的躯体便化身为它能够全方位观察的视觉器官。

研究表明,海蛇尾身上所携带的此类透镜数量在数日内可达到约五万至十万之巨,而这些透镜均由纳米级的碳酸钙晶体构成。这一光敏感的微型透镜系统,正是海蛇尾在成长过程中,其身体表面发生纳米结晶化的产物。为了规避不必要的光晕,在结晶化阶段,透镜内部引入了适量的镁元素,这不仅有助于海蛇尾更高效地筛选光线,还能修正透镜的球面畸变,从而提升识别天敌的效能。

自海蛇尾的这一特性被揭示后,科研人员便致力于探索其在科技领域的应用前景。他们设想,或许可以利用这一特性来研发新型的光学设备,亦或是为未来通讯网络的发展提供关键性的启示。目前,全球大部分的光纤都应用于通讯行业,

透镜主要用于集中及反射携带数字通信信息的激光束。据科学家所述,海蛇尾在光线聚焦方面的性能是现有任何人工透镜的二十倍。通过深入研究海蛇尾,有望提升光纤传输的数据容量。

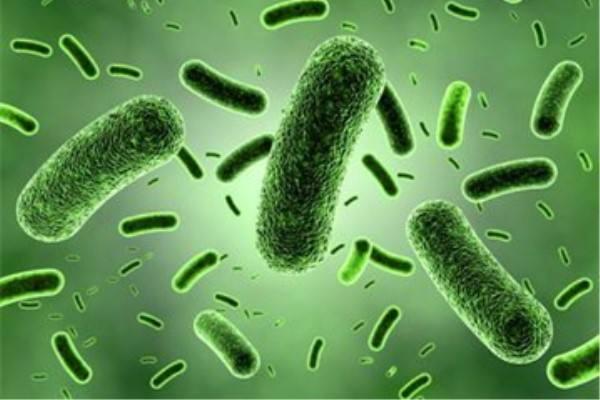

细菌:世界上“跑”得最快的生物

细菌体积虽小,却拥有惊人的移动速度,许多细菌每秒能前进数十微米。其中,一种名为逗点弧菌的细菌,每秒能游动达100微米。这个数字不容忽视,它相当于细菌自身长度的一半;相比之下,人类运动员每秒只能跑5.4倍于自身体长的距离;即便是擅长短跑的猎豹,这个速度也只能达到自身体长的25倍。从这个意义上讲,细菌应当是世界上“跑”得最快的生物。

细菌种类繁多,它们的移动方式及运作原理不尽相同,尽管如此,众多具备运动能力的细菌普遍依赖其自身的运动器官——鞭毛来实现移动。这种鞭毛是由细长的蛋白质纤维构成,紧贴在细菌表面,通常长度在15至20微米之间,直径大约为20纳米。

细菌的鞭毛作用类似于船舶的螺旋桨,能够在水中迅速转动,进而推动细菌向前移动,因此,在水中,鞭毛细菌得以尽情地自由游弋。鞭毛的转动速度极快,每秒钟可达200至1000余转,远超普通电动机的转速。这种高速转动是由细菌体表(细胞膜与细胞壁)上附着的一个基体旋转带动的。基体位于鞭毛的底部,由一个中轴和套在其上的2个或4个环组成,并牢固地镶嵌在细菌表面。

科学家视基体为精密的纳米级分子引擎,该引擎并非依赖电流激发,而是利用细胞膜两侧质子梯度消失时释放的生物能——ATP来启动。细菌的鞭毛引擎具备转向功能,能从逆时针旋转转为顺时针旋转,进而驱动菌体翻滚,最终实现细菌运动方向的改变。实际上,细菌在游动过程中并非始终单向前进,它们会伴随着偶尔的随机旋转和转向动作,尽管从外观上观察,细菌依旧呈现出向前移动的态势。

自由行走于水上的水黾

水黾,这种生活在水中的小昆虫,常被形象地比作“池塘溜冰者”。它不仅能够在水面上自如滑行,还能如同专业溜冰运动员那般,在水面上轻盈跳跃,尽情嬉戏。其过人之处在于,它既能巧妙地避免破坏水面,又能在玩耍过程中保持自己的双腿干燥。

水黾是如何练就如此水上绝技?

中国科学院化学所的研究员在《自然》这一国际知名期刊上发表了相关论文,揭示了水黾在水面轻盈自如的秘密,并指出其腿部独特的微纳米构造是关键所在。

水黾是水生半翅目昆虫的一种,其体型因种类而异,大小不一。一般而言,一只中等体型的水黾重量大约为30毫克。其腿部具有排开自身体积300倍水量的能力,这也是它能够展现出超凡浮力的关键所在。

江雷所带领的研究团队在高倍显微镜的观察下,注意到水黾的腿部拥有数千根沿着同一方向排列的多层微米级刚毛。这些形状类似针尖的微米级刚毛表面,形成了螺旋状的纳米级结构沟槽。这些沟槽中吸附的气泡构成了气垫,正是这些气垫阻止了水滴的渗透,从而在宏观层面显现出水黾腿部的超疏水特性,即其卓越的不沾水能力。这种卓越的承载能力让水黾在水面行走无阻,即便是在狂风肆虐、暴雨倾盆以及水流湍急的情况下,它们也不会沉入水底。

这一新的发现将有助于在将来设计出新型的微型水上交通工具。

利用“罗盘”定位的蜜蜂

研究显示,蜜蜂、海龟等众多生物体内含有纳米级别的磁性微粒。这些微粒在生物的定位和运动中扮演着关键角色。近期科学探索发现,蜜蜂的腹部含有磁性纳米微粒,这些微粒的功能类似于指南针,蜜蜂借助这种“罗盘”来识别周围环境,并通过磁性微粒中储存的图像来辨别方向。蜜蜂在采集花蜜返回的过程中,实际上会将自身储存的记忆图像与沿途所观察到的景象进行对照。一旦发现两者相符,就能据此确定蜂巢的确切位置。

利用这种纳米磁性颗粒进行导航,蜜蜂可以完成数千米的旅程。

五彩斑斓的蝴蝶

蝴蝶的翅膀上那些形态各异、色彩斑斓的花纹令人陶醉。这一现象不禁让生物学家们陷入沉思:蝴蝶那令人目不暇接的色彩究竟是如何产生的,它们又蕴含着怎样的特殊含义呢?

近期,荷兰格罗宁根大学的希拉尔多博士成功找到了破解这一谜题的途径。经过对菜粉蝶及其他蝴蝶翅膀表面的深入研究,希拉尔多博士揭示了这一奥秘:蝴蝶翅膀上的纳米级结构,正是其产生绚烂色彩的奥秘所在。

他的研究揭示了蝴蝶翅膀上那耀眼色彩的来源,是一种微小的鳞片状物质,这些物质如同圣诞树上的彩灯,在光线的映照下,能够映照出绚丽的色彩。实际上,蝴蝶翅膀的颜色是其身份的象征。不同色彩的翅膀使得形态各异的蝴蝶能够在远处便识别出同族,甚至分辨出对方的性别。

借助电子显微镜的观察,希拉尔多博士注意到粉蝶的翅膀构造极为独特;尽管不同品种的蝴蝶,其鳞片结构各异,但它们之间仍存在某些共性。通常情况下,蝴蝶的翅膀由两层厚度仅为3至4微米的鳞片构成,上层鳞片排列如小屋瓦般错落有致,且每个鳞片的构造都相当复杂。下层鳞片则相对较为平滑。蝴蝶翅膀上的排列井然有序,构成了光子晶体,亦即纳米结构。借助这种结构,蝴蝶翅膀能够捕捉光线,并且只允许特定波长的光线穿透。这一特性决定了其颜色的多样性。

会吐丝的蜘蛛

蜘蛛网往往在那些长时间未被清理的房间角落里出现。在大多数人眼中,蜘蛛网并不算什么特别的事物,只需用扫帚轻轻一挥,蛛网便随之消散。然而,蜘蛛丝本身却堪称大自然的奇迹。在自然界中,蜘蛛丝的直径大约为100纳米,它是一种真正的纯天然纳米纤维。若以蜘蛛丝编织成与常规钢丝绳同等粗细的绳索,则能承载千吨以上的重物,其坚韧程度堪比钢铁绳索。

蜘蛛除了以蛛丝捕捉空中飞虫之外,还广泛利用蛛丝作为指引方向、保障安全的绳索以及滑翔的索具。它们的腹部通常含有数种腺体,这些腺体被称为吐丝器。不同的腺体能分泌出不同种类的蛛丝,腺体的顶端设有喷丝头,上面分布着数千个小孔。当喷出的液体接触到空气时,便会迅速凝固,形成黏性高、张力大的蛛丝。一般而言,1000根蛛丝合并后的直径,比人的头发丝还要细上十分之一。