非牛顿流体能抵挡住穿甲弹的袭击吗

在网上输入“非牛顿流体”进行搜索,首先映入眼帘的是众多在特制流体上奔跑的影片。这种流体是由玉米淀粉与水按照特定比例混合而成,具备“越挫越勇”的特性。一旦受到力的作用,它会变得浓稠,且所受之力越强,其浓稠度就越高。因此,人们可以在其上行走而不会陷入其中。然而,一旦停止运动,身体便会逐渐下沉。

科学家们提出了多种可能的解释,然而其中最为可信的一种是:玉米淀粉分子在水中悬浮时,一旦承受压力,分子间的水分会被排出,导致淀粉分子彼此紧密接触。正因具备这一特性,它吸引了众多视频制作者的关注,这种非牛顿流体甚至被置于液压机或火车轨道上进行实验。

网络上充斥着大量关于非牛顿流体的视频,导致众多人误以为非牛顿流体仅由玉米淀粉和水混合而成,甚至有人好奇地问:“非牛顿流体能否抵御穿甲弹的攻击?”今天,我们将深入探讨非牛顿流体的真正含义。

什么是流体

日常生活中的观察可能会让你认为固体质地坚硬,而流体则柔软且能流动。然而,这种对流体的界定并不够令人满意,因为许多固体实际上也存在着流动现象,尽管这种流动极其缓慢开yun体育app入口登录,例如沥青。

观察分子的排列方式,我们可以发现固体的分子排列得较为紧密,而流体的分子排列则相对分散。从这个角度来看,这样的解释似乎更为合理。然而开元棋官方正版下载,即便如此,这种方法仍显不足,主要是因为我们缺乏一种能够进行定量分析的途径开元ky888棋牌官方版,来明确界定紧密与分散的临界点,进而难以准确地区分固体与流体之间的诸多差异。

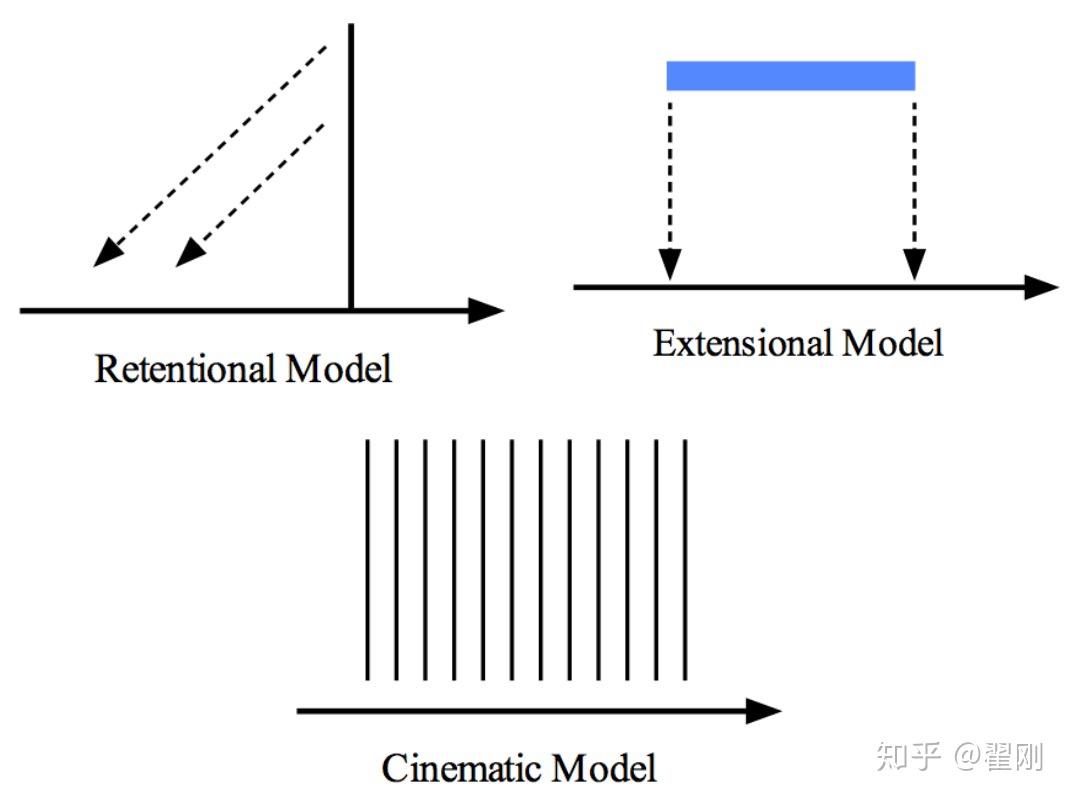

工程学中对流体的定义是怎样的呢?流体的特性之一便是其流动性,这种流动会导致其形状的改变。那么,这种形状的改变会持续多久呢?只要流体内部存在切向力,这种形状的改变便将永恒持续。因此,在工程领域,我们通常认为流体在剪应力的作用下,会不断地发生形状上的变化。

牛顿内摩擦力定律

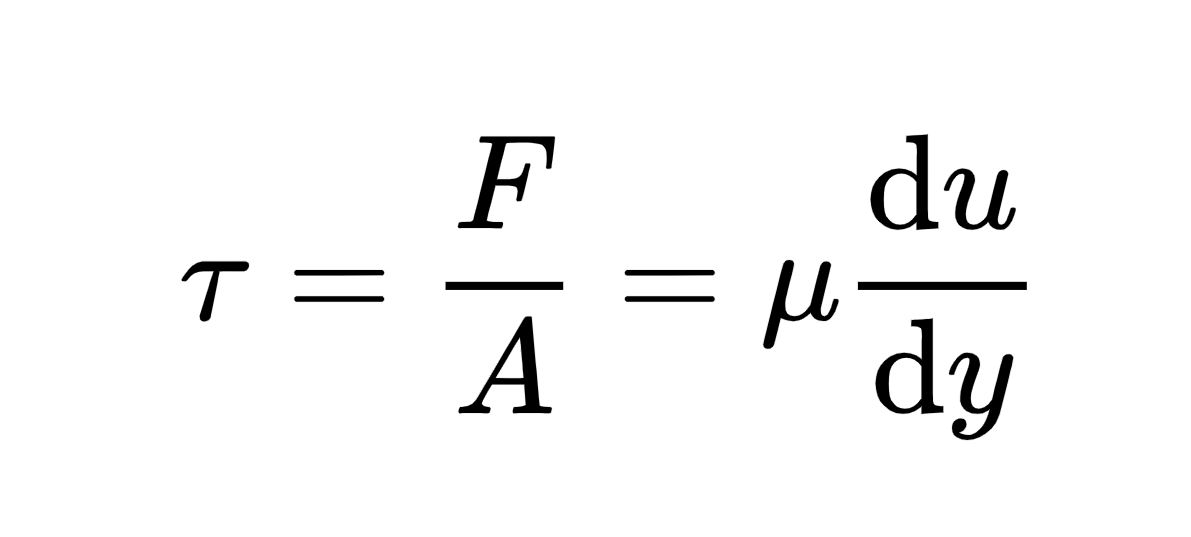

剪应力,即切向应力,其数值为剪切力与面积之比。流体对剪应力的抵抗力,是由其自身的粘性特性所决定的。粘度,正是艾萨克·牛顿曾经探讨过的课题。他曾设想了一个理论实验:在其中,两块平行的板子夹着一层流体,一块板子保持静止,而另一块板子则以速度U进行移动。牛顿在观察中注意到,流层之间的内摩擦力与它们接触的面积成正比,同时,这种力也与流层相对移动的速度保持一致。基于这一发现,他提出了著名的牛顿内摩擦力定律。

在公式中,τ代表流体的剪切力,μ表示流体的粘稠度,而du/dy则指的是流体的速度变化率,这一指标被称作剪切变形。对于剪切力和剪切变形呈现线性关系的流体,我们称之为牛顿流体。实际上,牛顿流体的实例比比皆是,例如水、空气等。

非牛顿流体

关于粘度的相关知识,我们还需进一步探讨。对于多数流体而言,其粘度与温度紧密相连。通常情况下,温度上升会导致粘度下降。实际上,多数流体的粘度并非简单的衡量标准,剪应力与剪应变之间的关系并非始终呈线性。

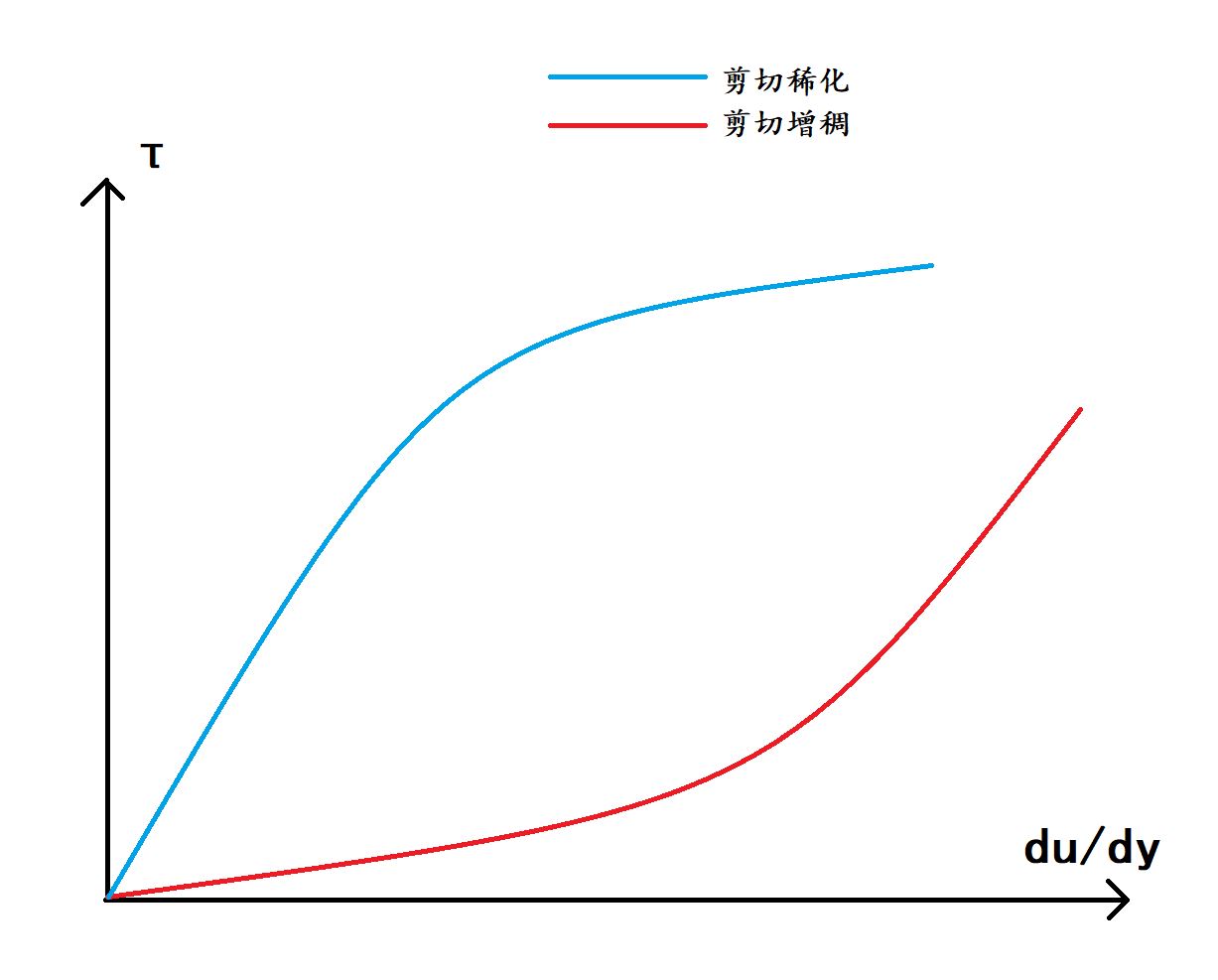

当流体的剪切力与剪切变形间不存在线性关联时,此类流体便被定义为非牛顿流体。以剪切力为纵轴,剪切变形为横轴绘制坐标系,便可知存在两种典型的非牛顿流体。其中一种流体,其粘度会随着剪切力的增大而上升,我们称之为剪切增稠流体,如常见的玉米淀粉与水的混合物便属于此类。还有一种流体,其粘度会随着剪切应力的增大而降低,我们将其称作剪切稀化流体,例如酸奶,若进行快速搅拌,其便会变得较为稀薄;此外,许多女性使用的化妆品也具备这一特性。

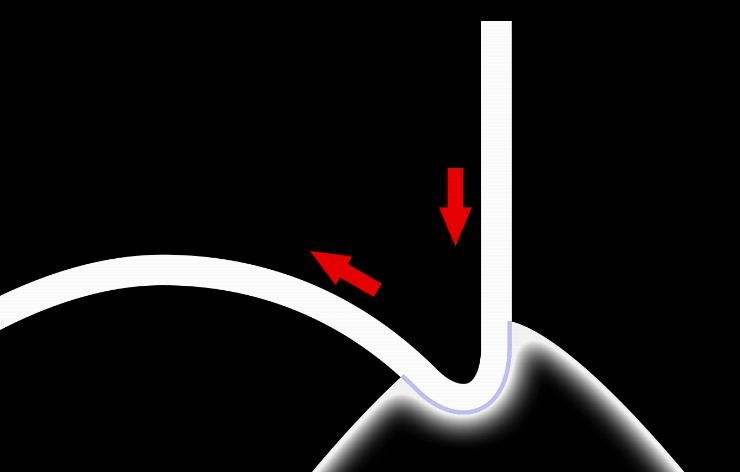

将稀化液体切割后,会出现一种名为凯伊的现象,该理论最早由英国工程师艾伦·凯伊在1963年提出。当液体被倾倒至固体表面时,表面会喷射出一股液体,与倾倒下来的液体相遇。此外,科学家们还曾将固体表面替换为肥皂泡,结果同样出现了凯伊效应。

宾汉塑性体

宾汉塑性体,这一理想物体由工程师宾汉在1919年提出,其特性颇为引人入胜。在低剪切力的作用下,它呈现出固体的行为特征。然而,一旦剪切力超越其屈服极限,它便转化为牛顿流体。

在日常生活中,我们常使用的牙膏便是一个宾汉塑性体的显著代表。在牙膏静止不动时,它便静静地堆积在那里。然而,一旦我们用力将牙膏从管中挤出,它便会呈现出流体的特性,顺畅地从管口流出。