CNN(卷积神经网络)是什么?有何入门简介或文章吗?

这篇作品是我对机器学习领域的首次科普尝试,耗时颇久。我期望通过借鉴仿生学、数学等领域的知识,配合大量的图片和动画,让你能够直观地把握卷积神经网络或人工神经网络的运作机制。当然,我们不仅要停留在理论层面开yun体育app入口登录,还要通过一个跑车的实际案例,将之前所学的理论串联起来,深入探究CNN的运行原理。现在,就让我们不再赘述,直接进入正文吧。

CNN,即卷积神经网络,其全称为Convolutional Neural Network,亦被称作中文中的卷积神经网络。在深入阐述其内容之前,我认为有必要对神经网络这一概念进行一番介绍。

神经网络与仿生学

1. 仿生学

神经网络,亦称人工神经网络,简称ANN,之所以被称为“人工”,是为了与生物神经网络相区别。实际上,人工神经网络是一种模拟生物中枢神经系统的数学或计算模型,它通过众多人工神经元的连接来进行计算,主要功能是对函数进行估计或近似。

众多技术革新源于仿生学的启发。众多生物由上帝所造,历经亿万年进化,已能近乎完美地适应其生存环境。这些生物在长期进化过程中形成的特殊能力,为人类的技术创新和生活提供了诸多灵感。

比如

翠鸟捕食于水面之上,即便阳光炽烈,亦能辨识食物所在。众所周知,水面反射强烈光芒,加之波浪起伏,水下景象往往难以辨认。然而,翠鸟眼中含有一种特殊细胞,能过滤掉太阳光中的蓝色成分。据此,科学家们借鉴翠鸟眼睛的特性,研制出一款仿生摄像机,用以观测同一片海域。一般摄像机仅能捕捉到蔚蓝的海浪景象,然而仿生摄像机却能观察到潜游其中的海豚身影,以及庞大的座头鲸。

蜘蛛丝作为一种源自自然的纤维,经历了漫长的自然选择与进化,其强度与韧性达到了完美的平衡,成为了人们梦寐以求的特种材料。由其编织而成的蜘蛛网,能够轻松捕获快速飞行的小昆虫,同时很少出现破裂现象。它既具备岩石般的坚固,又拥有蒲苇般的柔韧。若我们能够以低廉的成本进行仿制,原本粗壮的钢缆将被细如小指的蛋白质纤维所替代,而防弹衣的重量也将如同普通衬衫那般轻盈。因此,在蜘蛛侠故事中,他吐出的蜘蛛丝能够作为绳索并承载人体重量,这一设定并非空穴来风,而是有着坚实的理论支撑。

还有蝙蝠和雷达,鲨鱼皮游泳衣等。。。

大自然堪称人类创意的源泉。若我们洞悉了人类大脑的思考机制,是否能够借助仿生学的原理,模仿大脑的思维流程,从而使计算机实现类似人类大脑的思考活动呢?在计算机算法不断进步的过程中,科学家们发现,许多人类轻松解决的问题,计算机却往往束手无策,甚至错误率极高,这一现象促使他们渴望深入了解人类大脑的工作机制。

人类对于识别左侧的数字4和右侧的苹果这类图片,通常能迅速而准确地完成。然而,在以往,计算机要实现这一区分,却面临着极大的挑战,无论是识别数字还是各种水果。

因此,这一现象促使科学家探究人类大脑的运作机制,进而催生了名为人工神经网络的人工智能领域。该领域的发展离不开生物科学和神经科学的进步,科学家们通过研究大脑的运作原理,并将其生物学特性应用于计算机系统,从而使计算机具备了类似人类大脑的思考功能。

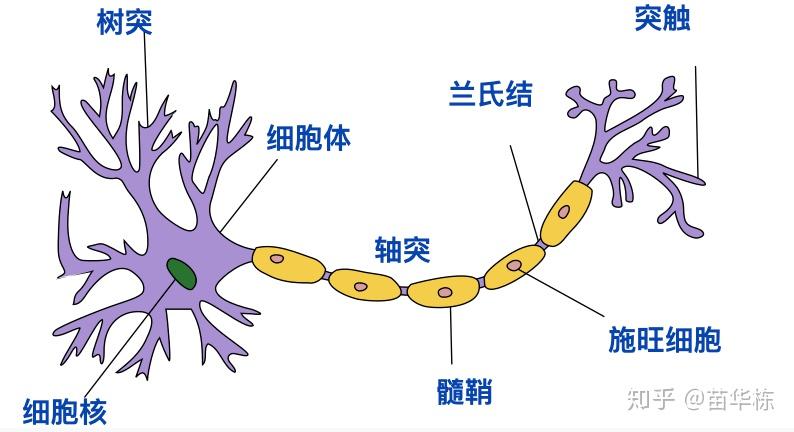

既然我们要模拟生物神经系统,那么首要任务是掌握其运作机制。具体来说,可以参考下方的图示。

大脑神经元

而当很多个这样的神经元首尾相连,大脑就有了思考功能。

大脑神经网络

2. 人工神经网络

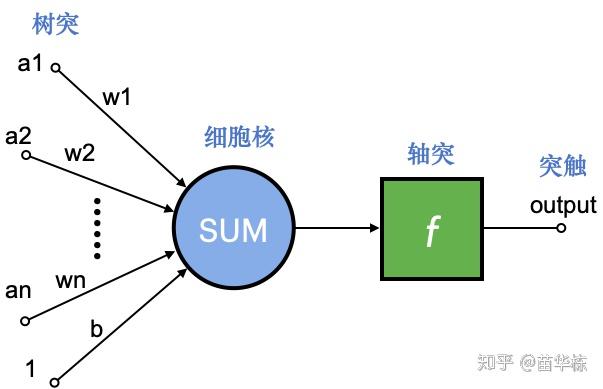

在设计人工神经网络的过程中,我们实际上是在全面复制生物神经网络的四个区域。让我们来观察一下人工神经网络中神经元的具体形态。

人工神经网络中的神经元

这幅图展示的是一个人工神经网络中的单个神经元,我已在图中标注了与之对应的生物神经网络中的相应部分,而对应的数学函数则是

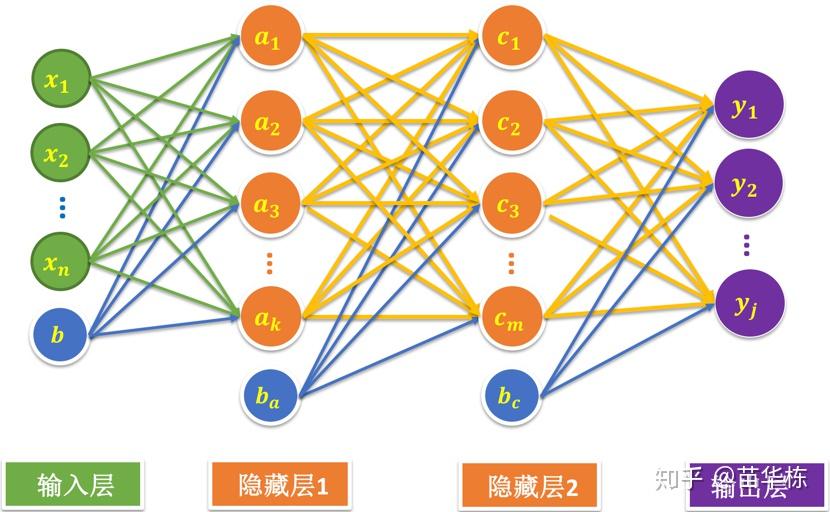

显而易见,一个神经元的运作原理在于计算输入向量与权重向量的点积,并通过非线性传递函数处理,最终输出一个标量数值。当众多神经元相互连接时,便构筑起了与大脑神经网络相似的架构。具体可参照下方的图示。

人工神经网络

当然,人工神经网络只是对大脑神经元进行了高度简化的概括。在我看来,大脑的思维活动并非仅仅是数学意义上神经元的简单相加,神经元本身也不应仅仅被这种简化的方式所概括,而应该是一个更为复杂的系统结构。当然,要实现这一目标,必须依赖于脑科学和生物技术的持续进步,以便抽象出更贴近人脑的神经网络。

即便我们对大脑的神经元进行了这种极致的简化处理,实际上,它在工程领域的表现同样令人满意。

卷积神经网络

卷积神经网络,简称CNN,它属于神经网络范畴,其独特之处在于,在其结构中至少包含一层运用了名为卷积的数学运算,这一运算取代了传统人工神经网络中常用的矩阵乘法。

卷积网络这一架构使得卷积神经网络得以充分利用输入数据的二维特性。相较其他深度学习架构,卷积神经网络在图像和语音识别任务上能够展现出更优的表现。

除了构成其核心的卷积层之外,卷积神经网络还包含诸如线性整流层,即ReLU层,以及池化层等组成部分,这些内容我们将在后续内容中逐一进行阐述。

首先,在卷积神经网络中,卷积到底是一种什么样的运算呢?

1. 卷积层 ( Convolution Layer )

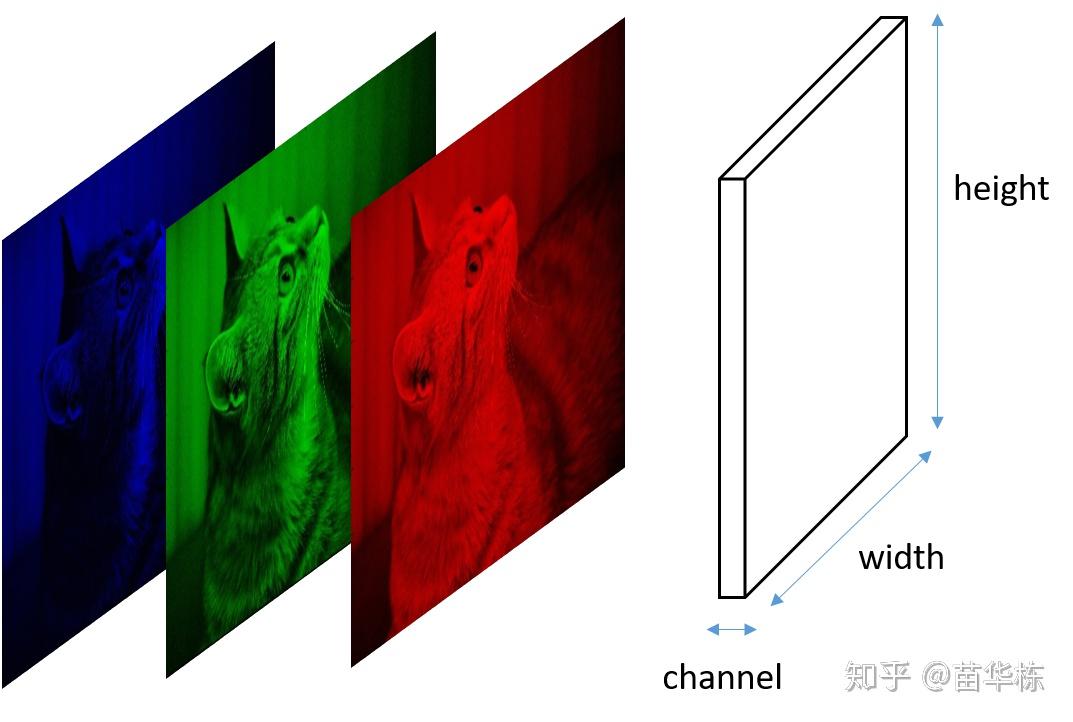

若存在一幅5像素乘5像素的图像,其单位为像素(Pixel),每个像素均由RGB三种颜色通道构成,色彩范围介于0至255之间,具体如图所示。

RGB三通道

为了简单起见,我单独抽出B这一通道来进行说明。

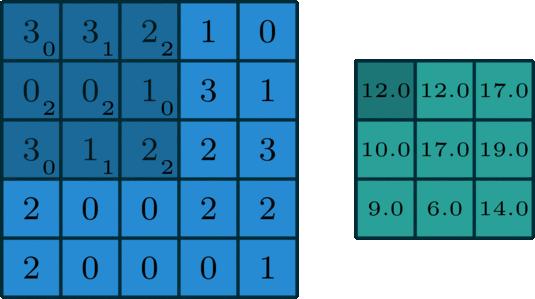

首先,进行卷积运算的前提是必须拥有一个卷积核,在图像处理领域,我们有时将其称作算子或Filter。通常来说,卷积核的构造可以被视为一个

的一个矩阵。比如我可以定义一个

的卷积核如下

我们在这个卷积核上沿着图片的蓝色通道进行移动,起始点位于左上角,并逐行向下移动,每移动一次,步长固定为1,具体过程可参照下方的图示。在每次移动中,卷积核中的数值会依次与图片上相应的9个像素值相乘,并将结果累加,从而产生一个新的数值。通过这种方式,我们得到了一张新的图片,如右侧绿色部分所示。

卷积

所以对于一个

的图片,卷积核大小为

,滑动步长为1,则新生成的图片大小为

。更一般地,对于一个

的图片,卷积核大小为

,滑动步长为 1,则新生成的图片大小为

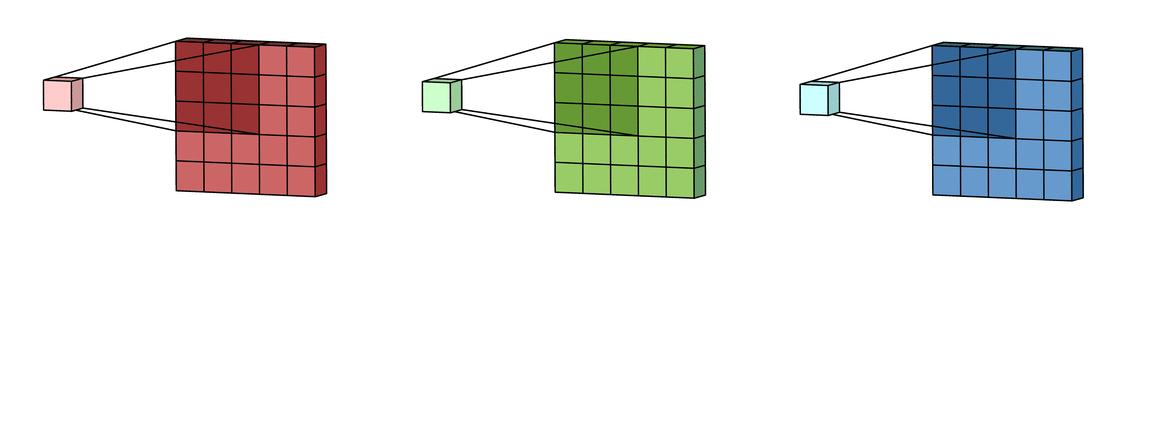

仅对蓝色通道执行卷积操作,然而一幅图像包含RGB三个通道,因此需对这三个通道各自执行卷积计算,具体如图所示。

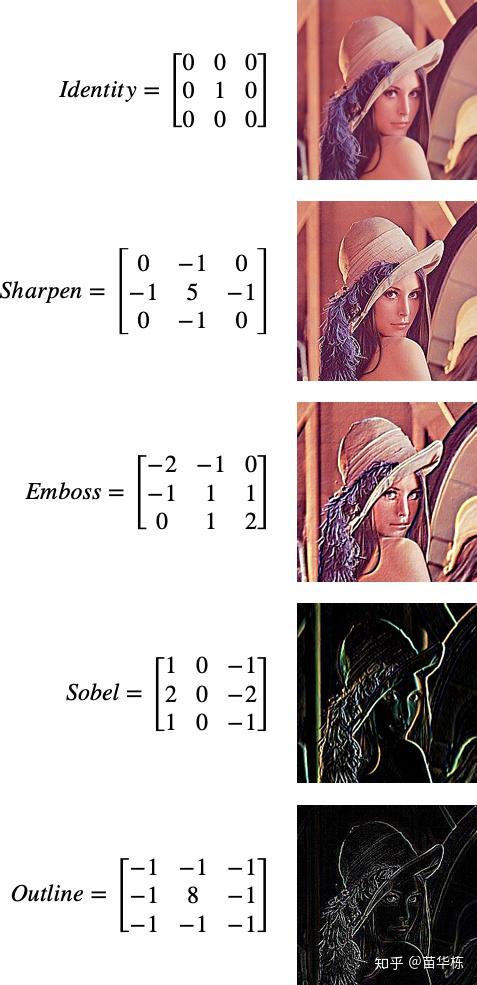

上面所提及的卷积实际上仅涉及一种纯粹的数学操作,那么这种数学操作究竟有何直观的含义呢?当卷积核与图片的像素进行相乘后,所形成的新图片与原始图片之间又存在着怎样的联系呢?接下来,我们将探讨几种具有特殊效果的卷积核。

严禁对特定内容进行篡改,确保信息的真实性,同时维护版权的合法权益。

所使用的原始图像需遵循图像处理领域的通用标准,即采用1972年由《花花公子》杂志发表的Lena图像,具体样式请参照下文插图。

1972’s Lena

当然,作为一项特别待遇,我们得以一睹这位图像处理领域的女神在1997年的最新照片,她依旧保持着迷人的风采。

1997‘s Lena

=======================================

言归正传,挑选了几种常用的卷积核效果,如下图所示。

各类卷积核效果

例如,对于Identity这种类型的卷积核,其特点在于中间的元素均为1,因此实际上并未对图像进行任何调整,保持的仍然是原始的图形。

至于这种卷积核的最后一类,在图像的边缘地带(需注意,这里的边缘并非指图片的四周,而是指像素发生突变的位置,例如Lena图像与背景的交界处即为边缘),像素会出现显著的变化;相对而言,在非边缘区域(例如皮肤部分),像素的四周变化则微乎其微。因此,当outline卷积核应用于非边缘区域时,位于核心的像素及其相邻的八个像素在卷积操作后均变为零,呈现出黑色;相反,在边缘区域应用时,则会得到一个非零的结果。通过这种方式,边缘信息得以有效提取。

这些中间层的卷积核遵循着相似的机制。实际上,Photoshop中众多滤镜功能,如高斯模糊等,都是基于上述卷积核设计的。不过,这些卷积核的尺寸及其相关权重有所不同,例如,它们可能

的卷积核。

因此,卷积核实际上是对图像施加了滤波处理,而不同的权重则对应着各异的效果。当然,我们还可以将卷积核视为对图像特征的提取方式。

举例来说,该outline功能能够捕捉并突出显示图片的边缘线条,同时对于图像中其它细节的像素点则进行了相应的淡化处理。

以Lena的图片为例,若需判断图中是否有人,我们需关注人的显著特征,例如头部、眼睛、鼻子等关键部分是否存在。同时,我们还需考察这些特征是否按照人体五官的标准位置和比例进行排列。若这些关键特征大部分齐全,我们便有可能认定该图片中呈现的是一个人。许多像素对我们而言并不重要,例如背景部分,亦或是肤色等细节。

若我构建了一个卷积神经网络,其功能是对图像进行分类识别,例如区分是跑车、公交车还是卡布奇诺等,如图所示。在处理过程中,该网络的卷积运算首先实现了图像特征的提取,同时摒弃了与识别图像类别无关的像素信息。

图像识别

当前的核心问题在于,如何确定卷积核中的权重值,以便有效地从图像中提取出用于分类任务的特征呢?

我们人类是如何辨别不同物体的呢?以跑车和公交车为例,尽管它们在外观上颇为相似,我们仍能迅速区分它们。公交车通常更高、更长、更大,其外形不如跑车那样流畅,车门布局也有所不同。实际上,这正是我们在进行分类时运用到的特征提取方法。而这些特征,正是基于我们以往的学习经验积累而来。

同样,卷积核的权重也是通过学习得来的。首先,神经网络会接收大量附有标签的图片以进行训练。这些数据可能包括(图片1,“跑车”)、(图片2,“船”)等组合。在处理这些大量标注数据的过程中,我们会设定一个代价函数,用以逐步优化卷积核的权重。这样做的目的是确保权重能够对输入的样本数据表现出尽可能优秀的分类性能。

经过这样训练得到的权重,最终构成了多个卷积核。至于这些权重为何会呈现这样的形态,我们并不清楚。这些权重似乎隐藏在了一个神秘的“黑盒子”中。一旦训练完成,它们将仅依照数学训练中得出的最理想特征进行提取。而关于这些特征提取的具体任务,可能不像前面提到的那些卷积核那样容易理解。

这些权值是通过学习得来的,原因在于神经网络模拟了人类大脑的运作,而这就要求其具备类似的基本智慧。回想我们在学校学习时,老师讲解完例题后,我们能够在不知答案的情况下,运用所学的知识和积累的经验来尝试解决课后习题,这实际上就是一种学习过程。

这些卷积核的权重与我们在学习知识时的经历颇为类似;我们可能需要输入一万张图片来进行训练;具备学习能力意味着,通过训练得到的权重能够准确地区分那些我们之前未曾见过的图片。

专业术语来讲,这涉及到以训练数据集对卷积神经网络进行培育,培育所得的参数在测试数据集上依然展现出优异的泛化能力,唯有如此,才能称得上是一个性能卓越的卷积神经网络。

2. 线性整流层 ( ReLU Layer )

与卷积层相似,名称或许显得有些令人畏惧,然而实际上它却极其简便。如图所示,从图像中可以直观地看出这一点。

ReLU

用数学表达式表示就是

它其实就是我们前面提到的一种传递函数

我们通常将其称作激励函数,亦或是激活函数。

显然,ReLU属于非线性函数的范畴,那么,我们为何不能采用线性函数来充当传递函数呢?

多层线性函数串联而成的神经网络与单层神经网络并无根本差异,因为无论多少线性函数叠加,其本质仍是线性函数,只是权值有所变动,从而丧失了多层的价值。因此,在多层神经网络中,我们通常采用非线性传递函数,通过这种方式构建的神经网络才能体现多层的作用,从而具备更强的学习能力。

实际上,存在众多广泛应用的激励函数,具体可参照下方的图表。那么,为何我们特别选用ReLU作为激励函数呢?

从神经科学的研究视角出发,我们了解到大脑中的神经元仅有1%至4%同时处于活跃状态,这一比例体现了大脑在展现多样性与节约能量之间的权衡,因此,可以说大脑内神经元的激活状态普遍呈现出一种较为稀疏的特征。

改写后的句子可以是:“此段文字摘自《深度稀疏整流神经网络》一论文,其译成汉语后略显生硬,故附载原文以供参考。”

研究表明,神经元以稀疏和分散的方式编码信息(Attwell和Laughlin,2001),估算同时活跃的神经元比例在1%至4%之间(Lennie,2003)。这种现象体现了在信息表达的丰富程度与动作电位能量消耗之间的权衡。

从ReLU图像中可以看出,在

的范围内都处于非激活状态,只在

当设置参数为"eeimg=1"时,网络便会触发激活,这一设置确保了网络的稀疏度。与之相对,其他激活函数则持续保持活跃,只是激活的强度有所差异,这一特点与大脑神经元的运作模式存在差异。因此,从网络稀疏性的角度来看,ReLU激活函数与大脑神经元的运作机制更为契合。

当然,稀疏性确保了运算的高效性;与之相对,其他激活函数即便激活强度极高,也必须执行指数级的计算。因此,传递函数

运算活动几乎不间断,网络中的神经元几乎全部都在执行指数级的运算,其效率相对较低。对于ReLU激活函数,若未激活,则直接将其值设为零。即便激活,其运算过程也仅限于线性,因而运算速度极快。

观察生物神经元激活的曲线图,我们可以发现,图中横坐标代表激活电流,而纵坐标则展示了发射频率。发射频率可以通俗地解释为单位时间内电峰的平均数量,这实际上反映了细胞对输入信号的响应速度。以受神经支配的肌肉收缩为例,其收缩力度直接受到动作神经元“发射频率”的影响,即单位时间内电峰的平均数量。

基于生物数据启发的通用神经网络激活函数

我们可以看到,对于生物神经元刺激曲线,有如下几个特点

这些特性均为ReLU激活函数所拥有,而前文所述的另外两种激活函数在功能上存在明显的抑制现象,这与真实生物神经元的运作机制并不相符。

上述内容系基于仿生学视角对ReLU的实际应用进行探讨,自然,从数学层面来看,ReLU可以防止在梯度下降过程中出现梯度爆炸和梯度消失等问题,然而这并非我在此处着重强调的重点。我认为,从仿生学的角度出发,更能帮助我们深刻领会ReLU相较于其他激励函数所具有的显著优势。

实际上,即便这个ReLU函数结构相对简单,它在实际应用中的表现却相当出色,甚至超越了Logistic函数和Tanh函数。

3. 池化层 ( Pooling Layer )

在介绍卷积层的过程中,我们最后提到了一个观点:“通过使用训练样本对卷积神经网络进行训练,所得到的参数在测试样本上依然能够展现出优秀的泛化能力,这才标志着该卷积神经网络具有出色的性能表现。”

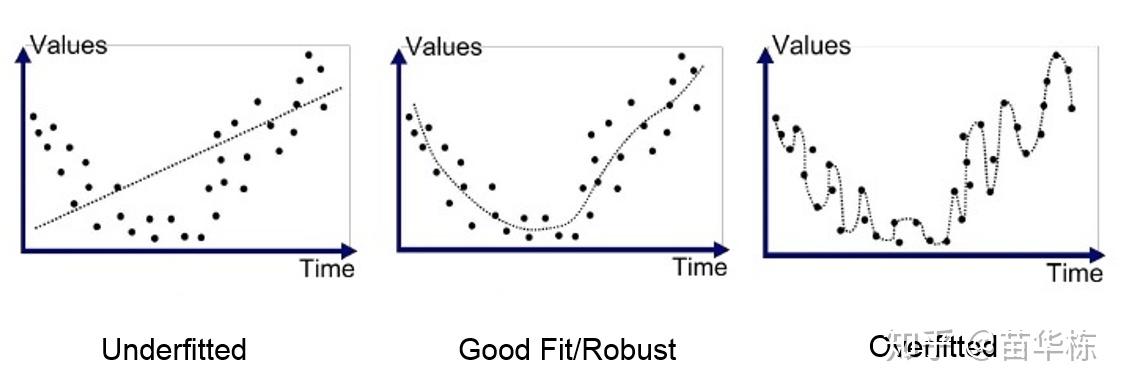

在学习过程中,我们需注意避免过度学习。例如,若我们在识别人像时,过分关注人脸上的瑕疵、皱纹或肤色等对判断人本质无足轻重的细节,并误以为拥有特定特征如痣或黄皮肤才是人的标志,那么当输入一个黑人种图像时,可能会被错误地判定为非人。这种现象我们称之为学习过度,在专业领域内被称为过拟合,即泛化能力不足。

过拟合的成因可以这样阐释:若识别图像中的人需用50个特征,然而在学习过程中,我们却掌握了100个特征,这额外的50个特征对于我们而言并无显著价值。即便这些特征在训练数据中能实现良好的匹配,但在测试数据中可能并不存在这些特征,或者特征表现不明显,这最终可能导致测试结果的误差显著增大。具体情形可参考下方的图示。

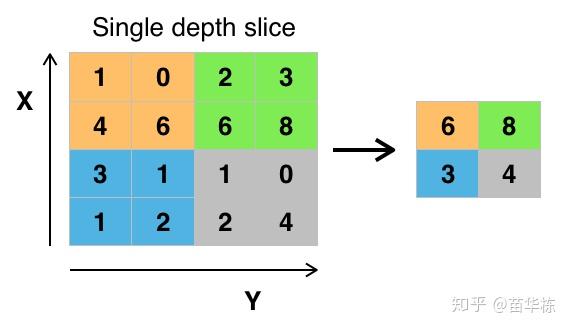

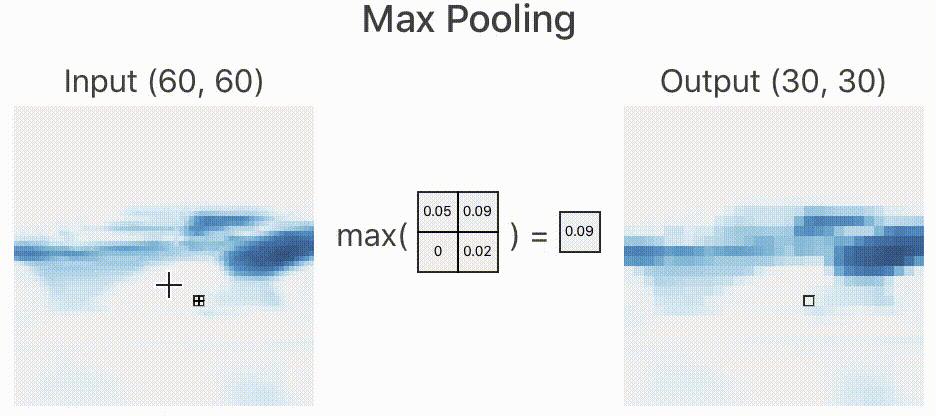

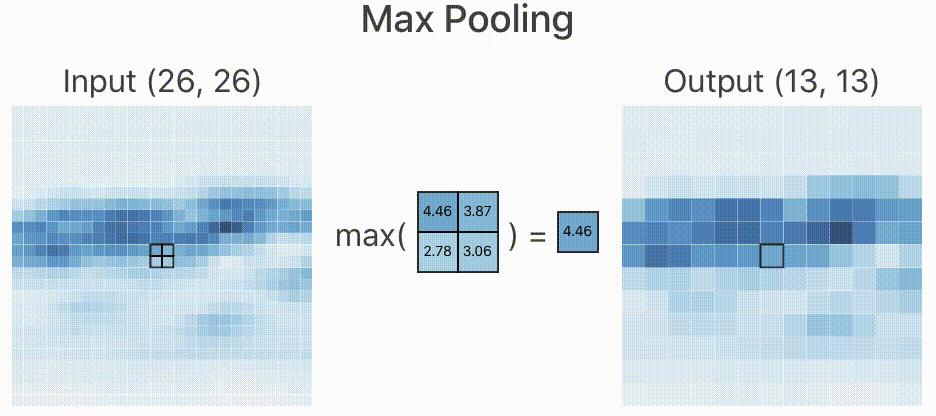

因此,在现实网络应用中,若原始图像包含大量特征,我们便需对特征数量进行控制。最直接的控制方法是对图像进行降采样处理,即在卷积层提取特征之后,依据特定规则仅从图像的特定矩形区域内选取单个像素。具体如图所示,我们选取

该矩形框内采用的提取方法是像素的最大值法,因此经过降采样处理之后,就呈现出右侧图示中的形态。

的图像经过降采样以后变为

,大大减少了数据量。

最大池化

上述的类似降采样操作被称为池化,这一过程会降低像素数量,从而舍弃了一部分特征,进而有效降低了过拟合问题的发生。

依据不同的降采样方法,我们可以将其划分为最大池化、均值池化等多种类型,其中提及的池化方法即是指最大池化。这种池化方式在工程实践中也展现出了较为优异的性能。

直观来看,该机制之所以有效开元棋官方正版下载,是因为一个特征的精确定位并不如其在整体中相对其他特征的粗略分布来得关键。池化层持续减小数据的空间维度,进而导致参数数量和计算量减少,从而在一定程度上抑制了过拟合现象。

通常情况下,在CNN的网络架构中,卷积层之间会定期加入池化层。这种池化操作带来了另一种平移不变性。由于卷积核充当特征检测器,我们能够通过卷积层轻松地识别出图像中的众多边缘特征。然而,卷积层所提取的特征常常过于精细,即便我们以高速连续拍摄同一物体,照片中该物体的边缘像素位置也难以做到完全相同。为此,我们可以借助池化层来减弱卷积层对边缘的敏感度。

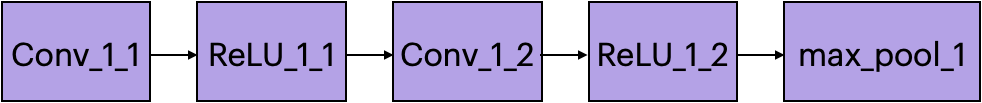

至此,我们已对卷积神经网络的核心构成要素进行了全面阐述,涵盖了卷积层、线性整流层以及池化层这三大关键模块。

实例

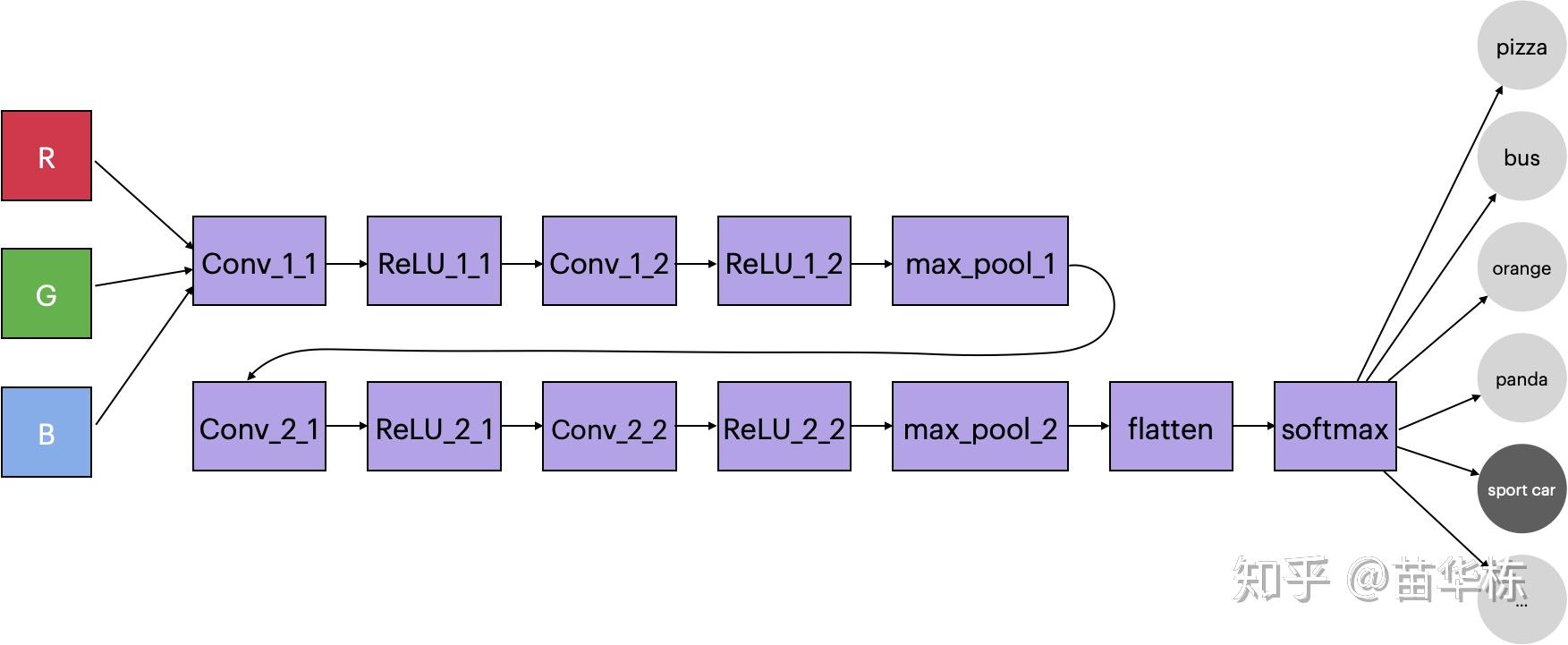

下面我们通过一个具体案例来观察CNN的工作原理。假设我已成功训练了一个用于分类识别的卷积神经网络,图示如下。

CNN

网络拓扑如下图所示

CNN拓扑

我上传了这张兰博基尼Apis概念车的图片,目的是为了检验网络输出的效果。

Apis

自然,这个网络此前并未接触过此类车型,现在我们不妨探究一下它是如何辨别出这实际上是一辆跑车。

首先,考虑到网络的输入尺寸必须保持一致,因此我必须将这幅图像裁剪至规定的尺寸,在此过程中,我选择了

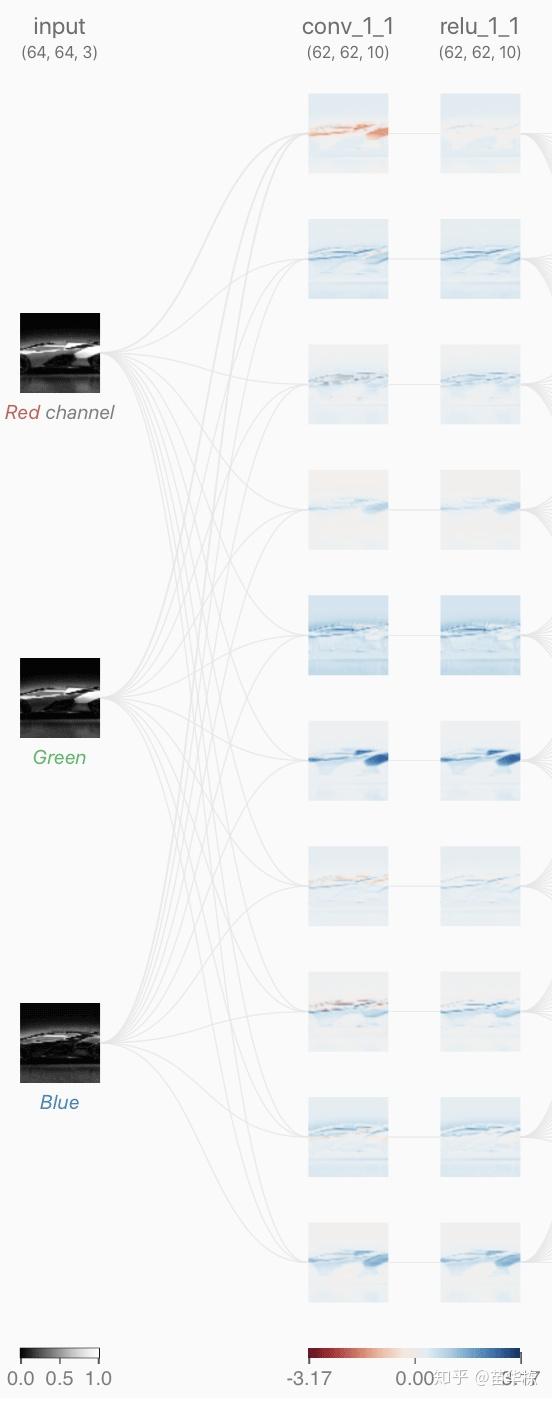

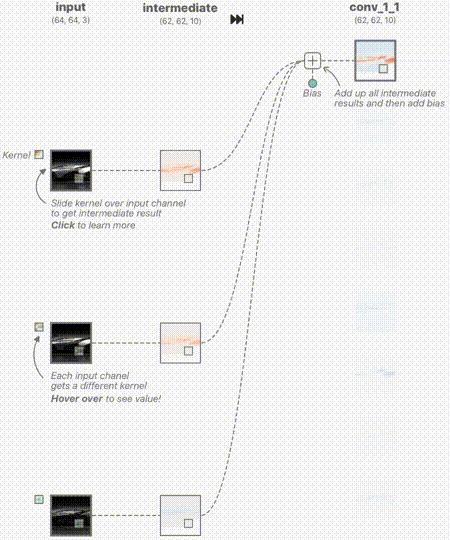

在卷积层中,我们设置了10个卷积核,它们各自负责提取不同的特征;该卷积层与全连接结构相连;其输出数据被传递至ReLU层的输入端。具体结构,请参考下方的图示。

卷积层

该卷积层的输入数据来源于RGB三个颜色通道,RGB的取值范围在此处有所规定;在处理过程中,我们将正数以蓝色呈现,负数以红色呈现,而零值则以白色表示。通常情况下,图片颜色越偏向红色,其数值就越小;反之,颜色越偏向蓝色,其数值则越大。

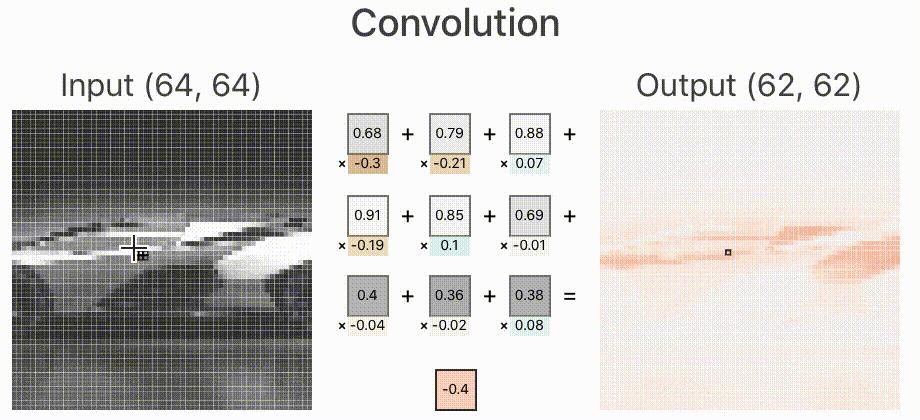

此动图展示了单个卷积核的计算步骤,依次对三个不同通道执行卷积操作,最终将结果进行线性合并。

我们需仔细探究某个通道中卷积核的工作原理,如图所示。该卷积核的权重是通过训练得来的。至于需要提取哪些特征,前文已有提及。实际上,这个过程犹如一个黑盒子,训练完成后,仅凭权值,我们难以直观地了解如何调整权值以提升网络的准确度。

卷积层的输出直接成为ReLU层的输入。如图所示,我们可以观察ReLU层的工作原理。

因为ReLU激活后所有输出都转为正数,故从视觉观察上,整体呈现为蓝色调。

在第一组卷积层和ReLU层处理完毕后,我们接着将数据输入到另一组新的卷积层和ReLU层中。需要注意的是,这组新的卷积层所使用的卷积核与之前不同。此外,由于本次操作需要在最后进行降采样,因此我们在ReLU层之后额外添加了一个最大池化层。

4. 到此为止,我们完成了下图所示的模块。

原始图像从

经过卷积层Conv11变为

,ReLU层不改变图像大小,又经过Conv_1_2变为

,最后经过最大池化层变为

,图像减少了将近80%。

随后,继续运用前述模块,进而导致第二组最大池化层输出的图像尺寸发生了变化。

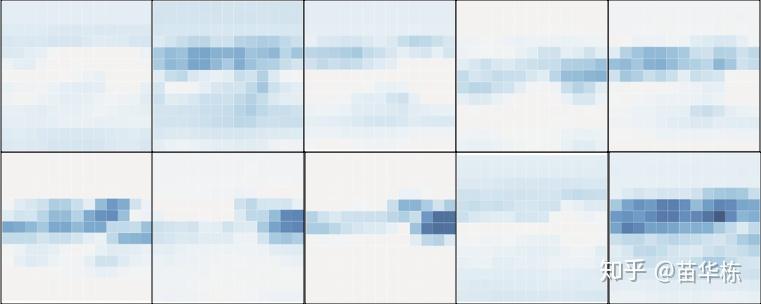

图像尺寸已缩减至超过95%,意味着我们已舍弃了绝大多数非关键信息。现在,让我们观察经过最后一步Max Pooling处理后的图像究竟呈现何种形态。

至少从我看来,当变为

未来,我对这辆车的跑车身份已无法辨识。既然人类都无法作出判断,那么神经网络又是如何进行识别的呢?

切记,我们之前设置了10个卷积核,这意味卷积神经网络能够捕捉到10种不同的特征,并以此进行综合性的分析。仅凭单张图片所展现的特征,我们确实难以辨识,然而,当这10种特征汇聚一堂,我们的卷积神经网络便能准确识别。正如下图中所示,让我们来观察在最终阶段,这10个特征图呈现出的具体形态。

第二组最大池化层输出

这些特点我们难以用肉眼察觉,因为它们仅仅是卷积神经网络在训练过程中从样本中学习到的特征提取方法,这再次表明卷积神经网络中的权值就如同一个难以看透的黑箱。

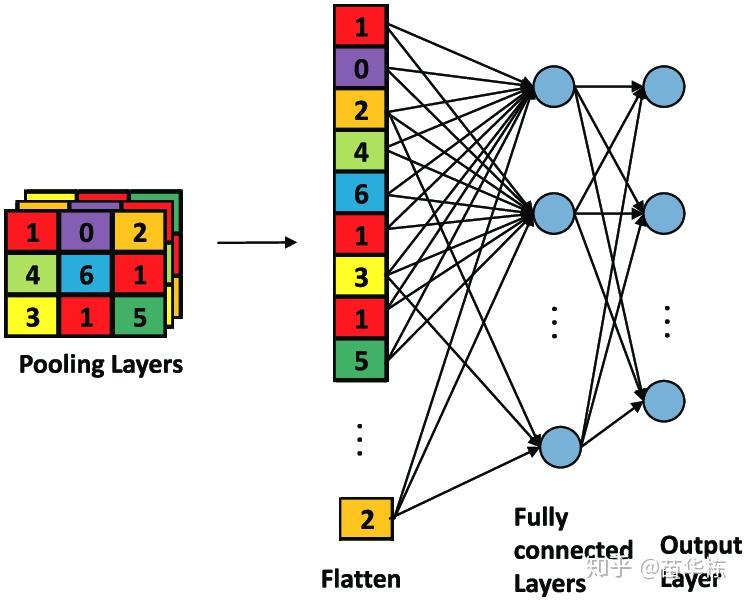

至此,我们构建的卷积神经网络的核心部分已经构建完毕。然而,输出的数据依然是二维的图像形式,我们必须将这二维数据转换为一维数据,这一转换步骤我们称之为Flatten,具体过程如图所示。

由于前面的图像大小是

,共有10个卷积核,所以Flatten后的数据大小是

与先前所介绍的人工神经网络相仿,这一过程涉及将展平后的一维数据与相应的权重进行点乘运算,但此处所处理的输入数据维度高达1690。

Flatten层的输出与权值进行内积运算,随后被送入全连接层(Fully Connected Layer)。该层的维度代表了网络所能识别的图像类别数量,在本例中,这一数量为10个类别。

全连接层的下一层就是网络的输出层,输出层传递函数

该网络最终的输出结果便是其最终呈现。我们期待得到的输出是判断图像属于某一特定分类的概率,因此,若某一输出数值显著高于其他,则意味着该图像被判定为该分类的概率高于其他类别。因此,网络输出的结果必须满足以下几项要求。

因此,在此情况下,我们无法直接将Flatten与权值的乘积结果输出,这是因为该乘积可能为正也可能为负,并不符合我们预期的数值区间。因此,在最后一步操作中,我们通常会选择运用一种名为softmax的多分类函数,亦称归一化指数函数。其数学公式表述如下。

我们看一下这个表达式是否满足上面提到的两个条件

经过softmax函数的处理,网络的输出结果均被调整为位于0到1之间的数值。

对于本实例来说,sport car的输出结果为

该数值显著超出其他输出值,因此我们可以断定,这张图片属于跑车的可能性远超其他类别。至此,基于卷积神经网络的图像分类任务便告完成。

最后,我们衷心感激佐治亚理工学院的我国博士王紫杰(Zijie Wang)对CNN进行了可视化处理。他的CNN Expainer工具能够展示每一步的输出效果,并且支持交互操作,这无疑成为大家深入理解CNN的有力工具。具体的使用方法,请查阅相关参考资料。大家亲自尝试一番,相信对CNN的理解会更加深刻。

放在最后

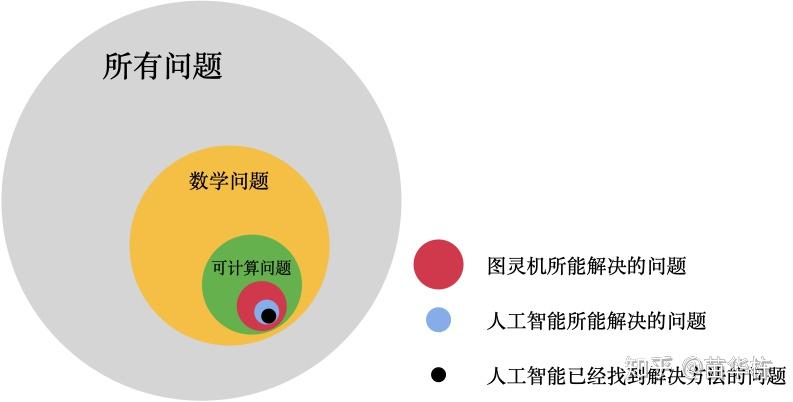

近年来,人工智能的进步迅猛异常,自从AlphaGo的出现,它在大众心目中的形象愈发神秘莫测,以至于有人觉得人工智能几乎无所不能。然而,在此背景下,我们务必明确人工智能的局限性。

现代计算机的运行速度早已超越了其诞生之初的水平,增幅高达数亿倍。然而,在解决问题的关键性问题上,无论是现代计算机还是全球范围内正在研发的计算机,都无法突破图灵机的界限。可以说,图灵机为现代及未来相当长一段时间的计算设定了一道无法跨越的界限,这一界限正是计算机在处理问题上的极限所在。这就如同热力学第二定律为热机效率划定了极限一样。

因此,在探讨人工智能处理能力的极限时,我们必须认识到以下几点。

世间存在众多难题,其中数学问题仅占极小部分。在这些数学问题里,可解的更是寥寥无几。即便是在可解的问题中,只有极少数能够被理想化的图灵机所处理。进一步来看,这些图灵机能解的问题中,又只有极少数是现代计算机能够实际处理的。至于人工智能能够处理的,更是仅限于计算机能解的那部分问题中的一小部分。

这个嵌套逻辑如下图所示。

人工智能所能够处理的难题实际上仅是众多问题中的一小部分。鉴于人们普遍认同无法制造出永动机,那么我们同样有理由相信,在可预见的未来,人工智能无法突破图灵机的理论边界。至于所谓的超人工智能,目前我们只需将其视为科幻作品中的设想。因为现实世界中,既不存在这样的技术,也没有人致力于研发非图灵机的计算机。

在着手处理或深入思考人工智能及其他相关问题之前,我们务必先搞清楚问题的边界所在开元ky888棋牌官网版,否则我们可能会发现,尽管我们费尽心思,实际上只是在制造一种永动机,而这最终只会是徒劳无功。

最后,如果你觉得这篇文章对你有帮助,请帮忙点赞,谢谢。

参考资料

直观地掌握深度学习中卷积的概念,深入解析深度稀疏整流神经网络(DSRNN)和卷积神经网络(CNN),谷歌提出的创新方法论。吴军著作。