骂游戏,赚大钱?专家解读“反游戏生意”或涉多重违法!

借助社交平台上的生动短视频,家长们纷纷购买相关课程。在掌握孩子基本资料后,所谓的“专家”化身为“卧底”开元ky888棋牌官网版,以虚假身份在网络上与孩子建立联系,随后将获取的情报及时反馈给家长。如此一来,父母得以洞察孩子的真实想法,有助于改善亲子间的沟通,缓解紧张关系。该机构宣称,此法能有效应对青少年面临的三大难题:游戏成瘾、抑郁情绪以及焦虑状态。

在“照亮明天”这场线下培训活动中,当那位自称“教育专家”的人宣布39.8万元的“精英圈”课程费用时,现场十几位参与者激动地拉着亲属,纷纷从座位上起身,奔向讲台争相抢占名额。而在广西玉林,有一家专注于解决游戏成瘾问题的连锁封闭式特训中心,其每个教学点同时接纳的学员数量均不少于200名。该机构的商务拓展主管轻描淡写地提及:“有200人参与,每人贡献一万五,累计下来一年可达3000万,这样的收入在这一行业里相当常见。”

二十年前电击疗法、十年前戒网中心的出现,以及现今的在线课程和“特训营”,家长们自以为是在关心子女,实则不过是在关注自己的荷包。据科技媒体估算,包括网戒学校在内,再加上短期训练营、网红讲师等,整个产业市场规模已突破700亿元人民币。

“反游戏生意”存在诸多法律问题

“反游戏生意”的盛行,源于某些商业机构利用煽动手段,同时从中获利,他们利用家长对孩子沉迷游戏的担忧。这些机构普遍缺乏正规的教育和培训资格,负责对学生进行训练的所谓“教官”,大多缺乏教育知识,且没有专业认证,提供给学生的训练甚至违背了人格发展原则。

父亲告诉我他需要带我去进行高考体检,在我熟睡之际,四名陌生人强行闯入了我的住所,于凌晨两点将我强行带走。他们剥夺了我的行动自由,并将我带到了吕梁市的一个训练场所。根据以往的案例分析,这些所谓的“特训营”普遍采用体罚和军事化的管理模式,他们常用的教育手段包括辱骂和殴打。此外,由于实行封闭式训练和粗暴的管理,参与其中的学生面临着严重的人身安全威胁。

《法治日报》的律师专家库成员,北京德和衡律师事务所的高级合伙人马丽红律师指出,从法律的角度来分析,那些在教育领域活跃的博主,只要是在合法合规的范围内,比如提供科学的家庭教育建议、引导孩子们进行健康的娱乐活动等,他们的行为本身是没有问题的。目前,众多所谓的“反游戏生意”存在诸多问题,诸如虚假宣传诱导家长进行消费、某些特训机构以非法方式对待儿童等。这些行为不仅触犯了法律,而且严重侵犯了孩子们的权益,扰乱了市场秩序,理应受到法律的严格规范。

具体来看,该商业模式的违法性可能体现在三个方面:首先,将游戏比作“电子鸦片”可能触犯了广告法中关于禁止发布误导性广告宣传的规定;其次,某些机构夸大治疗效果,违反了消费者权益保护法中关于必须如实告知消费者的义务;再者,故意制造家长们的焦虑和恐慌,可能违反了网络安全法中关于传播正能量的规定。同时,应当注意的是,对于违法性的判定,必须结合具体的行为来进行判断。

马丽红律师指出,线下所谓的“戒网瘾学校”和“暑假成长营”等机构,根据民办教育促进法第十二条的规定,必须获得办学许可。然而,在实际操作中,许多机构却以“夏令营”或“暑期拓展训练”为名,绕过审批程序,这已经违反了《无证无照经营查处办法》第五条的相关规定。在进行所谓的网络成瘾治疗过程中,若使用体罚,导致儿童身体受到严重伤害,则可能触犯故意伤害的罪行。

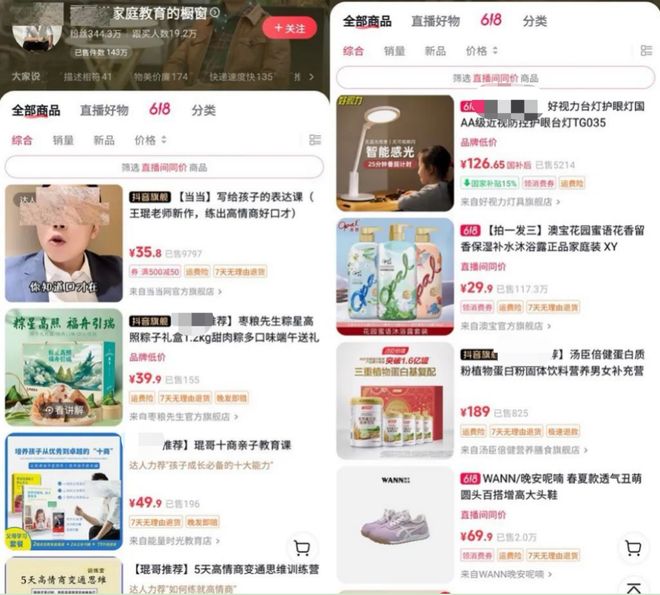

短视频平台上,网红专家和网络博主诱导家长购买所谓“高价课程”,对此,《法治日报》的律师专家库成员、北京市康达律师事务所的高级合伙人苟博程律师指出,若这些课程夸大了其效果、编造了师资信息等,便构成了反不正当竞争法所规定的虚假宣传行为,可以依据该条款进行法律适用。该法律风险涵盖了可能遭遇市场监管部门的惩罚措施,例如罚款或责令停止违法行为,同时亦可能需要承担因家长购买课程所受损失的相关民事赔偿责任。为此,我们建议市场监管部门应强化对直播内容的监管力度,督促平台履行其审核职责,并积极鼓励消费者进行举报。

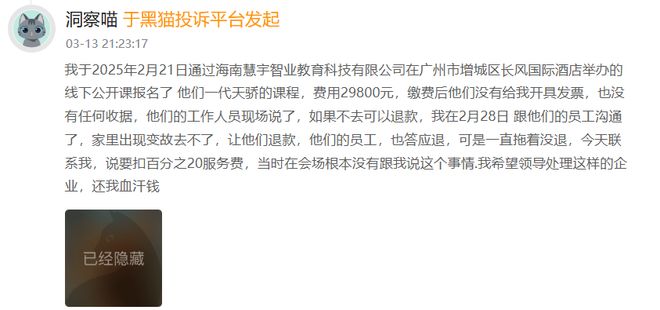

此外,在黑猫投诉平台,众多消费者对该课程机构的违法行为提出了指控,包括涉嫌逃税和恶意扣费等。例如,一位女士反映,她在广州报名参加了公开课,现场支付了29800元费用,但机构并未提供发票。工作人员仅口头保证“如不去上课可全额退款”。然而,当她因计划变动要求退款时,机构先是拖延了半个月,后来突然提出要扣除20%的服务费。

马丽红律师特别提醒广大父母,培训机构若擅自修改合同内容,这已侵犯了消费者的合法权益,即公平交易权。这种霸王条款是不合法的,消费者完全有权利要求培训机构按照原先的承诺,全额退还学费。在维护自身权益的过程中,消费者需妥善保存诸如缴费证明、对话记录、口头承诺的录音等关键证据。起初,他们可以尝试通过协商达成和解,即与培训机构进行交流。若协商未能达成一致,消费者可以拨打12315电话向消费者协会进行投诉,或者向所在地的市场监督管理部门进行举报,请求他们进行调解和调查处理。

别让“反游戏”的焦虑毁了孩子

《中国青少年网瘾数据报告》(2024年版)揭示,青少年网民中,有大约14.1%的人患有网瘾,总人数超过2400万。即便在非网瘾群体中,也有大约13%的青少年显现出网瘾的倾向。青少年对于手机和游戏的过度沉迷现象亟需关注,然而,游戏本身并非罪魁祸首,关键在于防止沉迷。防治沉迷不应采取对抗手段,而应通过引导来实现。

熊丙奇,二十一世纪教育研究院的院长,他指出,“反游戏课程”和“特训学校”仅仅是家长焦虑情绪的发泄途径,它们对青少年的身心健康和成长并无积极作用。因此,必须加强对这些机构的监管力度,防止它们无序扩张。家长需警惕,不可过分依赖某些机构对孩子进行“重塑”,不可将本应承担的育儿职责转嫁给机构,必须亲自承担起对孩子的监护职责,多花时间陪伴孩子,特别是要注重孩子良好习惯的养成。此外,针对所谓的“问题学生”和“网瘾少年”,必须推动家庭、学校和社会共同参与教育,帮助他们戒除网瘾,养成优良的学习和生活习惯。唯有如此,方能剥夺那些混杂不齐的“特训学校”和“网络教育大V”的生存空间,为孩子们营造一个有利于健康成长的环境。

储朝晖研究员认为,忽视孩子个体成长需求,采取一概而论的方式否定、排斥游戏,这种思想和行为是不符合原则和底线的。未成年人过度沉迷于手机的现象背后,存在诸多因素,而在中国未成年人中,缺乏自我意识和能力便是其中的一个关键因素。为了预防青少年过度依赖手机,家庭、学校、企业和社会各界需齐心协力开yunapp体育官网入口下载手机版,营造有利环境,确保孩子们拥有充裕的自我规划时间、空间以及内容选择权,同时,对他们进行网络和游戏知识的正确引导,采取疏导与遏制相结合的策略,助力青少年健康成长。

应认识到,我国游戏领域在未成年人保护方面的探索,正迈向一个更为积极、理智和完善的阶段。2021年,我国政府针对未成年人防沉迷措施提出了“前所未有的严格”标准。从“实名制”到“控制游戏时间”,再到“严厉打击诱导消费行为”,游戏企业作为实施主体,积极响应监管要求,共同打造了覆盖整个行业的防沉迷体系。

一位网友这样写道:

我们无需探究电子游戏的具体内容开元ky888棋牌官方版,也不必担忧它是否会导致视力下降或成瘾,我们仅仅需要一个替罪羊,一个能够掩饰家庭教育不足的替身。当前,这个替身是游戏,往昔则是早恋现象,再往前则是偶像崇拜,更早的时候则是武侠小说。

这种将教育议题转化为对特定事物猛烈批评的做法,在各个时代里屡见不鲜。尤为令人担忧的是,许多人故意将游戏妖魔化,实际上他们有着清晰的利益动机——通过制造焦虑来吸引关注,通过煽动恐慌来推销商品,为了谋取利益甚至不惜跨越法律的红线,将原本应当关注的孩子成长问题变成了他们谋利的工具。