第二节 昆虫的外部形态

第二节 昆虫的外部形态

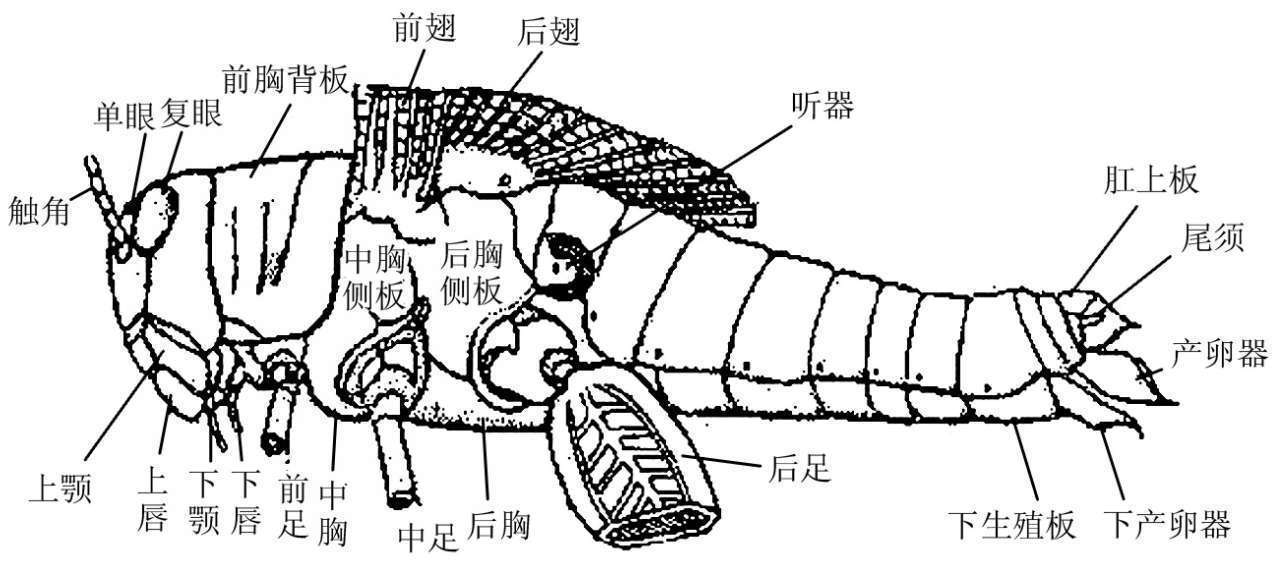

昆虫的体躯(如图1-2所示)是由众多环节紧密相连构成的,这些环节被称为体节。整个昆虫的体躯由18至20个体节构成,而这些体节根据其各自的功能差异,进一步划分为头部、胸部和腹部三个不同的体段。

图1-2 蝗虫体躯的构造

(仿各作者)

头部昆虫的口器、触角、复眼以及单眼等感觉器官,是由4至6个体节融合而成的。胸部由3个体节构成,各节界限清晰,具体分为前胸、中胸和后胸。通常情况下,中胸和后胸的背面各有一对翅膀,分别命名为前翅和后翅,而每个节段的侧面腹面则各有一对足,分别称作前足、中足和后足。腹部由8至11节组成,各节之间界限分明,通过节间膜相互连接,能够进行伸缩。该生物在腹部末梢长有源自附肢的尾须以及生殖器官;在第1至第8腹节两侧,每侧都分布有一对气孔;气管系统正是通过这些气孔与外界进行气体交换。

昆虫的身体各部分通常呈现出圆柱状,且左右两侧是对称的,整体可以划分为四个不同的面。其中,两侧带有附肢的部分被称为侧面,而附肢基部的上方区域被称为背面或背区,相对的,附肢基部的下方区域则被称为腹面或腹区。

(一)昆虫的体壁

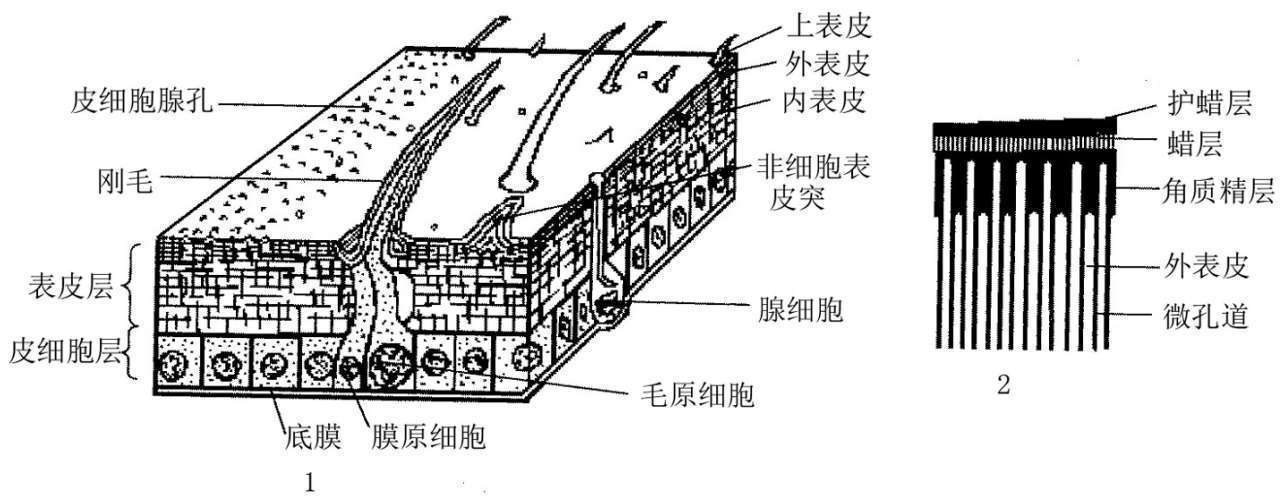

昆虫的体壁(如图1-3所示)构成了其体躯的最外层结构,兼具皮肤与骨骼的双重作用。其中,体壁的绝大部分已经骨化,形成了骨板,亦称外骨骼,这一结构不仅决定了昆虫的体形,还为其提供了支撑,并保护了内脏器官。它是由皮细胞层及其分泌的表皮所构成。此外,体壁及其内陷所形成的内骨骼,用于连接肌肉和各类感觉器官。而体壁之间的节间膜,则在昆虫体躯的弯曲与伸缩活动中扮演着至关重要的角色。

图1-3 昆虫体壁的构造

1.体壁的纵切面 2.上表皮纵切面

(仿韩召军等《园艺昆虫学》)

昆虫的体壁由外至内依次包括表皮层、真皮层(由皮细胞构成)和基底膜三个部分。皮细胞层由单层活细胞构成,基底膜紧邻皮细胞层,形成一层薄膜。表皮层由皮细胞层的分泌物形成,并进一步分为内表皮、外表皮和上表皮三层。昆虫体壁的特性和功能,主要与表皮层紧密相关。它能有效阻止体内水分过量流失,维持体内水分的稳定,同时还能阻挡药剂等外来物质进入,形成一道防护的屏障。

1.内表皮

内表皮构成表皮层的最厚部分,其特征是无色且质地柔韧,具有良好的伸展性;其化学组成主要由蛋白质和几丁质构成。

2.外表皮

外表皮源自内表皮的表层硬化,质地坚固,其核心成分包括骨蛋白、几丁质以及脂类等物质,在脱皮过程中会被一并脱落。

3.上表皮

上表皮构成了表皮的最外层,同时也是最薄的一层。它从外向内依次由护蜡层、蜡层和角质精层构成,而在角质精层与蜡层之间,有时还存在着多元酚层。在这些层次中,蜡层尤为重要,它能够有效阻止水分过度蒸发以及药剂等外来物质的侵入。位于蜡层之外的护蜡层,由皮细胞腺分泌而成,其质地极为轻薄,主要由蛋白质和脂类组成。经过多元酚鞣化处理,护蜡层的性质变得非常稳定,并具备了保护蜡层的作用。

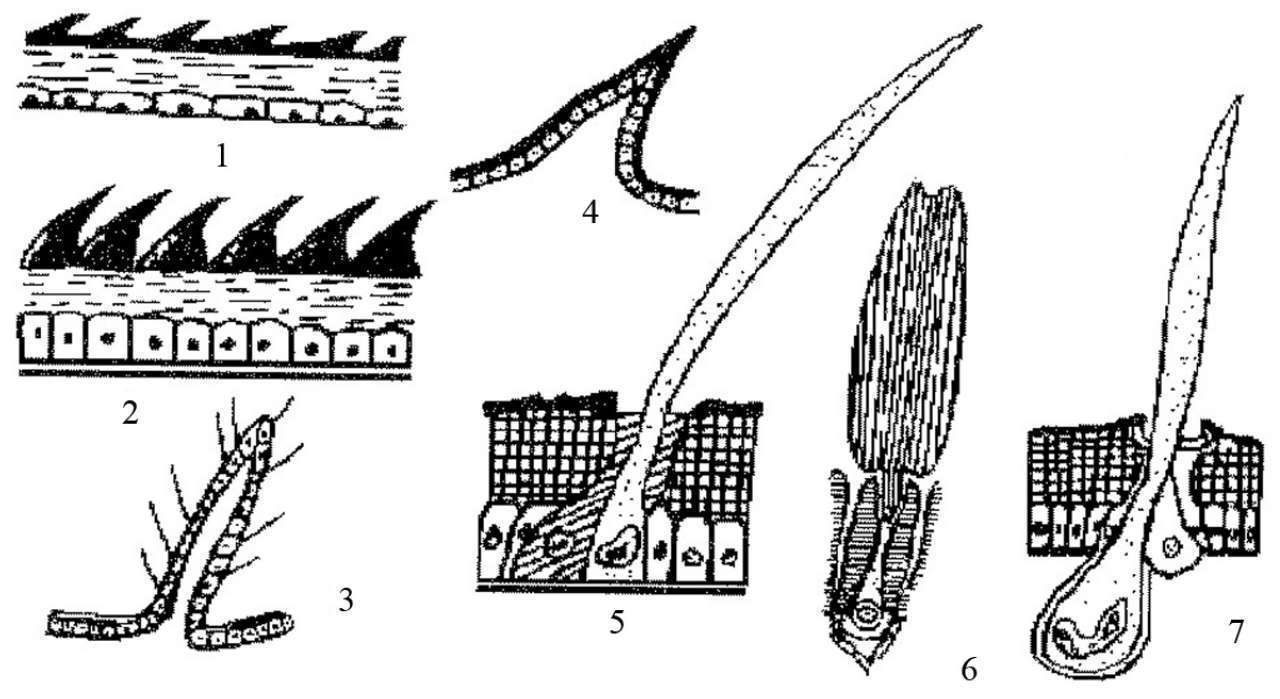

4.体壁的衍生物

体壁的衍生物如图1-4所示,部分皮细胞能够分化为多种感觉器官和腺体,内、外表皮之间存在着众多细小的孔道,这些孔道与体内的腺体相连。众多腺体通常能分泌出特定的化学物质,这构成了昆虫在种内和种间进行信息交流的关键途径。

图1-4 昆虫体壁的衍生物

非细胞构成的表皮部分形成突起,这些突起与距离有关,呈现为尖锐的刺状,有的则带有刚毛,还有的是鳞片,甚至有的带有毒性的毛发。

(引自陈雅君等《园林植物病虫害防治》)

非细胞外长物,是指那些从体壁向外延伸或向内凹陷形成的各类突起、点刻等形态各异的外部结构。

单细胞衍生物,指的是在特定区域,皮细胞层通过单个细胞的特化过程,形成了诸如毛发、鳞片、腺体等多种形态。

多细胞衍生物,指的是皮细胞层在特定区域,由众多细胞分化形成的多样结构,诸如脊、刺、距、腺体等。这些腺体能够分泌出具有不同功能的物质,例如唾液腺、丝腺、蜡腺、毒腺以及臭腺等。

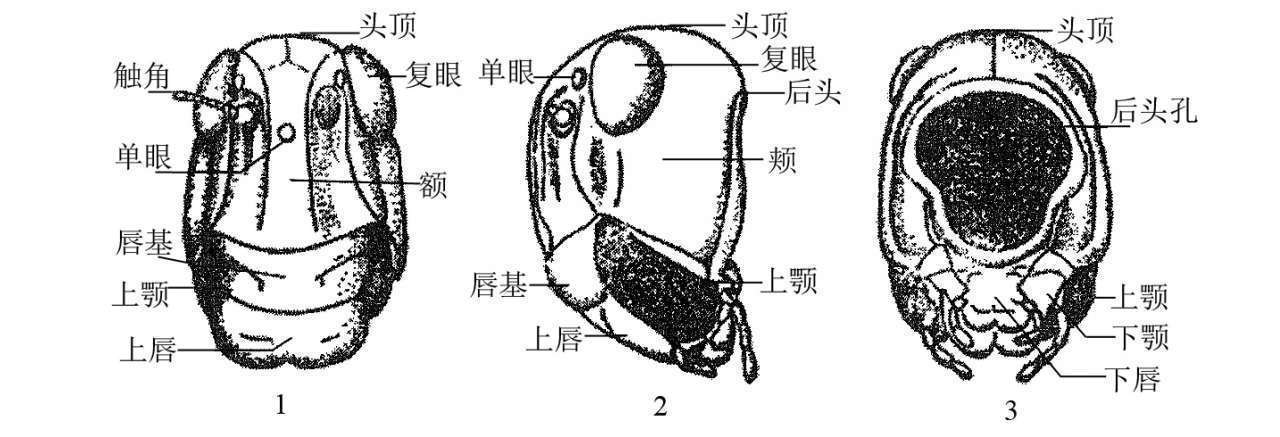

(二)昆虫的头部

昆虫的头部是其最前端的身体部分,此处分布着口器、一对复眼、一对触角,部分昆虫还拥有1至3个单眼等感官器官,这些构成了昆虫感知外界和摄取食物的核心区域。

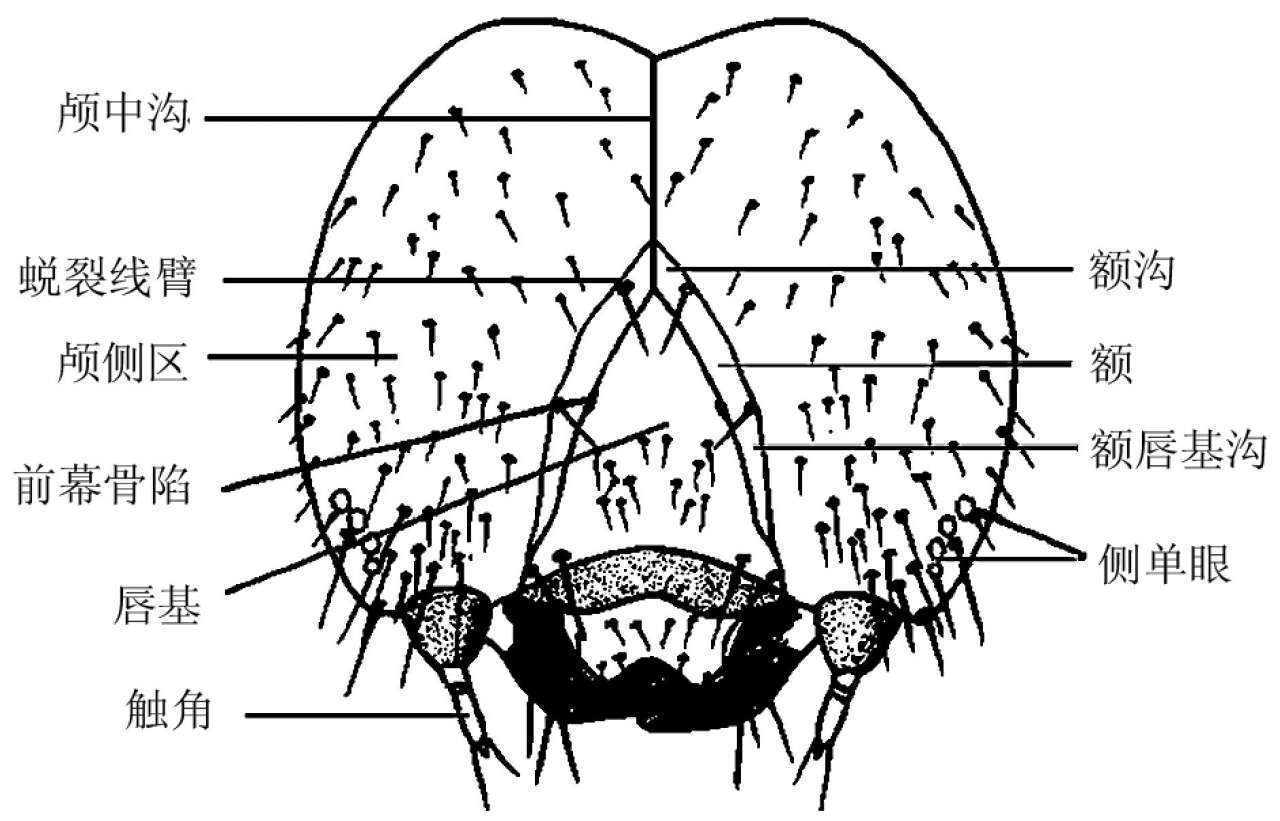

1.昆虫头部的沟和缝

昆虫的头部构成一个由高度骨化的完整体壁形成的坚硬头壳,其上并无节段的明显分界。根据头壳上普遍存在的7条沟槽或缝隙,我们可以将头部划分为5个不同的区域(如图1-5所示)。这7条沟槽包括蜕裂线、颅中沟、额唇基沟、额颊沟、次后头沟、后头沟以及颊下沟。而这5个区域则分别是额唇基区、颅侧区、后头区、颊下区以及口后区。

图1-5 昆虫头壳的基本构造

1.头部正面 2.头部侧面 3.头部后面

(仿周尧)

头顶正中有一条呈倒“Y”字型的蜕裂线,通常作为额头区域的分界。这条线的形状在各类昆虫间存在显著差异,它是昆虫在蜕皮过程中皮肤裂开的标记。

颅中沟存在于某些昆虫(尤其是幼虫)的头部外壳上,沿着蜕皮裂缝的中央部分,有一条明显的沟槽,这就是颅中沟。通常情况下,颅中沟与蜕皮裂缝的中央线是相吻合的。

额唇基沟,亦称口上沟,它坐落在两个上颚前关节的中间位置,标志着额部与唇基之间的界限。我们通常将额部和唇基合称为额唇基区。在这条沟的上方是额区,而在下方则是唇基区域。

颅骨上的凹槽与缝隙,以及这些凹槽与缝隙所形成的区域,是区分近缘物种并进行物种鉴定的关键依据。

2.昆虫的触角

(1) 触角的基本构造

昆虫的头部通常配备有一对触角,作为其首对附肢。然而,并非所有昆虫都具备这一特征,例如原尾目的昆虫缺少触角,而高等双翅目和膜翅目的幼虫触角则有所退化。尽管如此,绝大多数昆虫仍保留有一对触角。

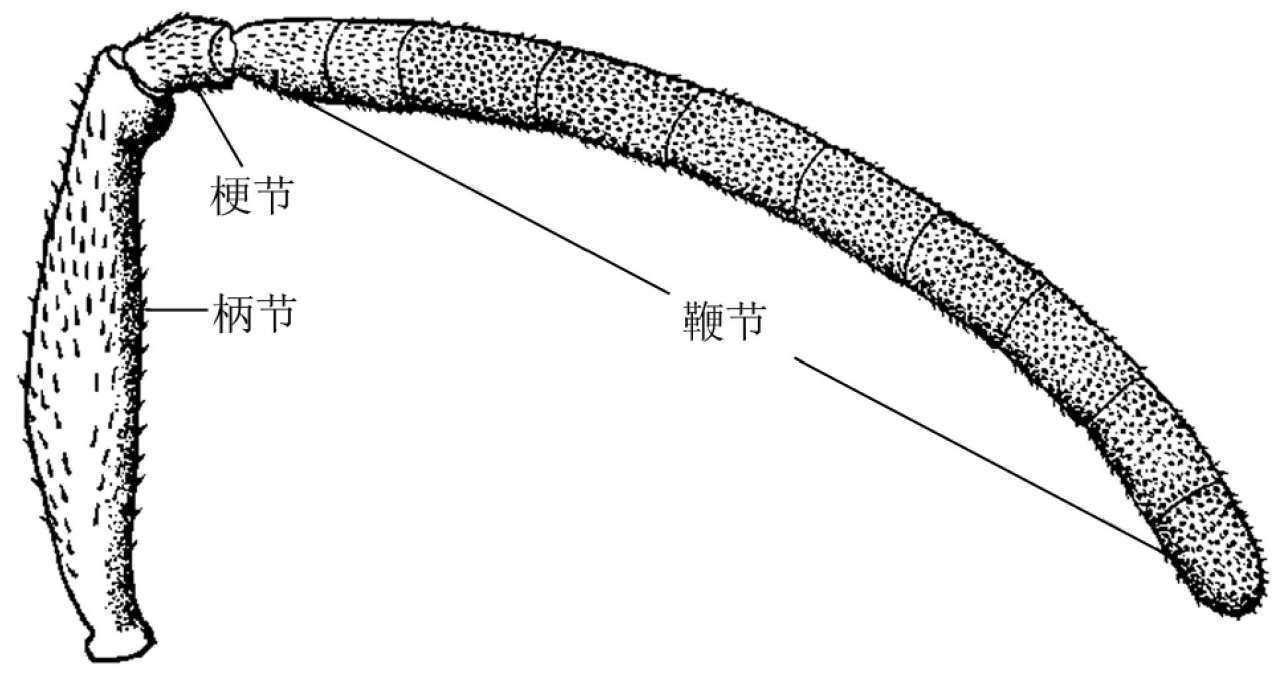

触角通常长在头部的前额部位,部分触角位于复眼的前方,而另一些则位于复眼之间。这些触角从根部到尖端,一般可以划分为柄节、梗节和鞭节三个部分(见图1-6)。

图1-6 昆虫触角的基本结构

(仿周尧)

触角的根部有一节称为柄节,它既短又粗壮,位于触角窝之中,与头部通过节间膜相连接,内部含有肌肉组织。

梗节是触角的第二节,较柄节小,内有肌肉着生。

鞭节位于触角的末端,由众多亚节构成,通常不含有肌肉附着,是触角上形态变化最为丰富的区域。

(2) 触角的类型

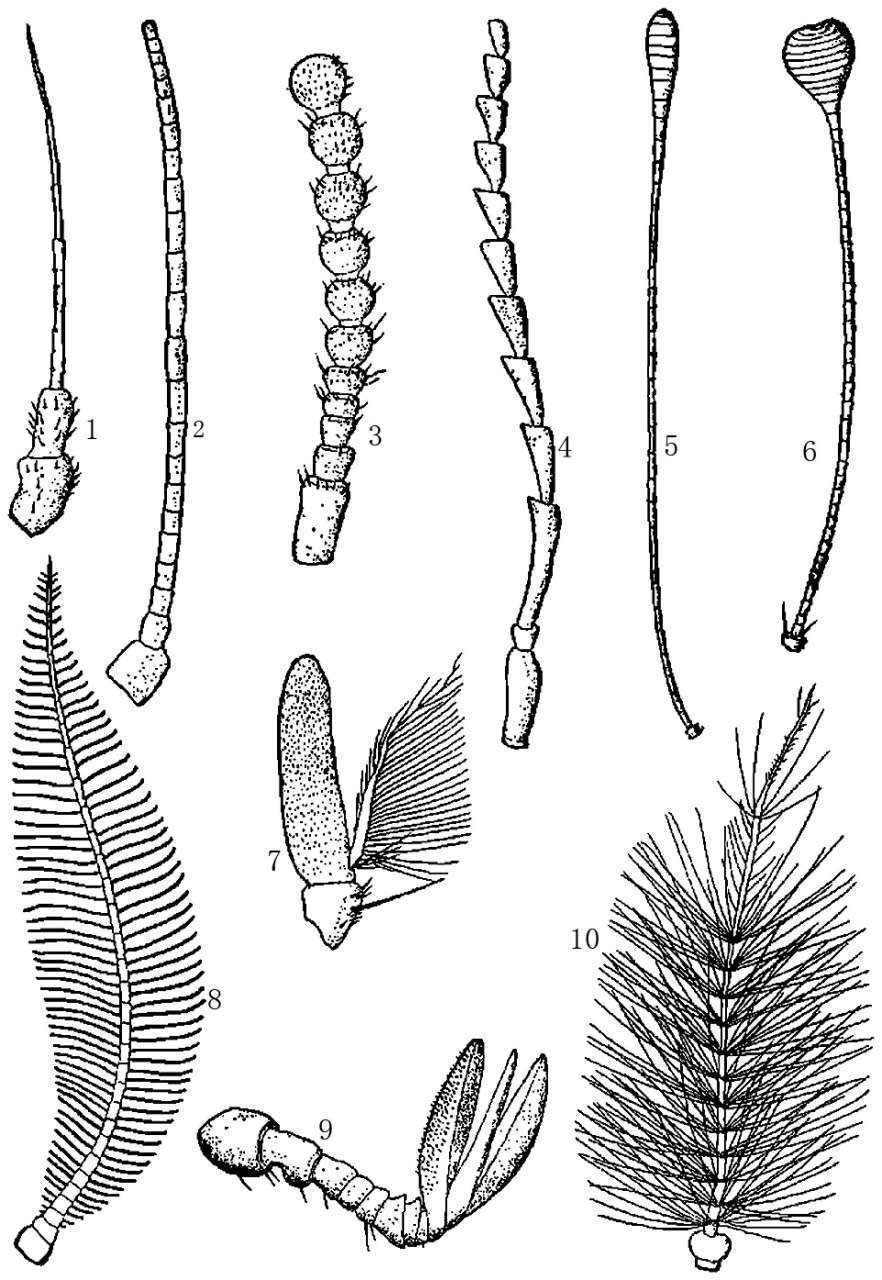

昆虫的触角形态各异(如图1-7所示),其作用亦多种多样,在植物病虫害的防治工作中扮演着至关重要的角色。

图1-7 昆虫触角的类型

形状各异,包括刚毛状、线状、念珠状、锯齿状、球杆状、锤状、具芒状、羽状、鳃叶状以及环毛状等。

(仿周尧)

触角呈现刚毛状特征,其长度较短,基部的第一至两节略显粗壮,而鞭节则显得细长,形似毛发,此类触角可见于蝉类和蜻蜓等昆虫。

丝状触角,亦称作线状,其特征为细长如丝,鞭节上各亚节形状相似,并随着向末端延伸而逐渐变细,此类触角常见于蝗虫、天牛等昆虫。

触角各节形状相近,体积几乎相同,呈现出近似球体的形态,整体排列宛如一串念珠,类似于白蚁的触角特征。

触角呈现锯齿状特征,其各亚节向一侧略微凸起,形成近似三角形的形状,整体来看,触角宛如锯条一般,类似于芜菁或叩头虫雄虫的触角形态。

梳齿状,亦称作梳形。鞭节的各个亚节向一侧凸起,形成类似梳子的齿状结构,整个触角呈现出梳子的形状,例如绿豆象雄虫的触角便是如此。

羽状结构,亦称作双栉齿状,其鞭节各亚节向两侧伸展,形成细长的枝状突起,整体看起来宛如羽毛,例如大蚕蛾和家蚕蛾等昆虫的触角便呈现这种特征。

膝状,亦称作肘状,其特征为柄节较长,梗节相对较小,鞭节则由若干个大小相近的亚节构成。此结构中,基部的柄节与鞭节相连处呈现出膝状或肘状的弯曲形态,这一特征在胡蜂、象甲等昆虫的触角中尤为明显。

形态特征:触角长度适中,通常由三部分组成,末端的一节显著膨胀,并长有类似刚毛的结构,这被称为触角芒;在某些情况下,触角芒上还分布着众多细小的毛发,类似于蝇类触角的形态。

环毛状结构:除了触角的前两节,鞭节的各个亚节都环绕着一圈细小的毛发;这些毛发越接近鞭节基部,长度就越长,而随着逐渐接近鞭节末端,毛发长度则逐渐减少,类似于雄蚊的触角毛发分布。

球杆状的形态:其鞭节基部的若干亚节细长,宛如丝线,而端部的数节则逐渐膨胀,形似球杆,与蝶类触角相似。

锤状触角:其外形类似球杆,然而在其端部数节处突然显著膨胀,最终末端呈现平整的截面,整体形状宛如锤子,类似于郭公甲以及某些瓢甲的触角。

鞭节的末端几节逐渐展开,形成了薄片状的叠加,看起来就像鱼鳃一样,就像金龟甲的触角那样。

触角的形态、节数、生长位置以及感觉孔的数量和分布等特征,因昆虫种类各异而呈现不同,故触角常被视作昆虫分类和识别的关键依据。此外,某些昆虫的雌雄触角差异显著,可作为区分同种昆虫性别的方法。例如,小地老虎的雄蛾触角呈羽毛状,而雌蛾触角则为丝线状;豆象科中,雄虫触角为梳齿状,雌虫触角则呈锯齿状。

(3) 触角的基本功能

触角的主要作用集中在嗅觉与触觉,部分触角还具备听觉功能。触角上分布着众多嗅觉受体,这些受体能够感知到来自四面八方或不同距离的化学物质所散发的气味,昆虫借此进行觅食、交配以及寻找适宜的产卵地点等活动。

此外,某些昆虫的触角具备其他功能,例如作为物种识别的依据。此外,仰泳蝽在游泳时借助触角来维持身体的平衡,而雄性芜菁在交配过程中则利用触角来紧紧抱住雌性个体。

3.复眼和单眼

昆虫的视觉器官包括复眼和单眼两大类。

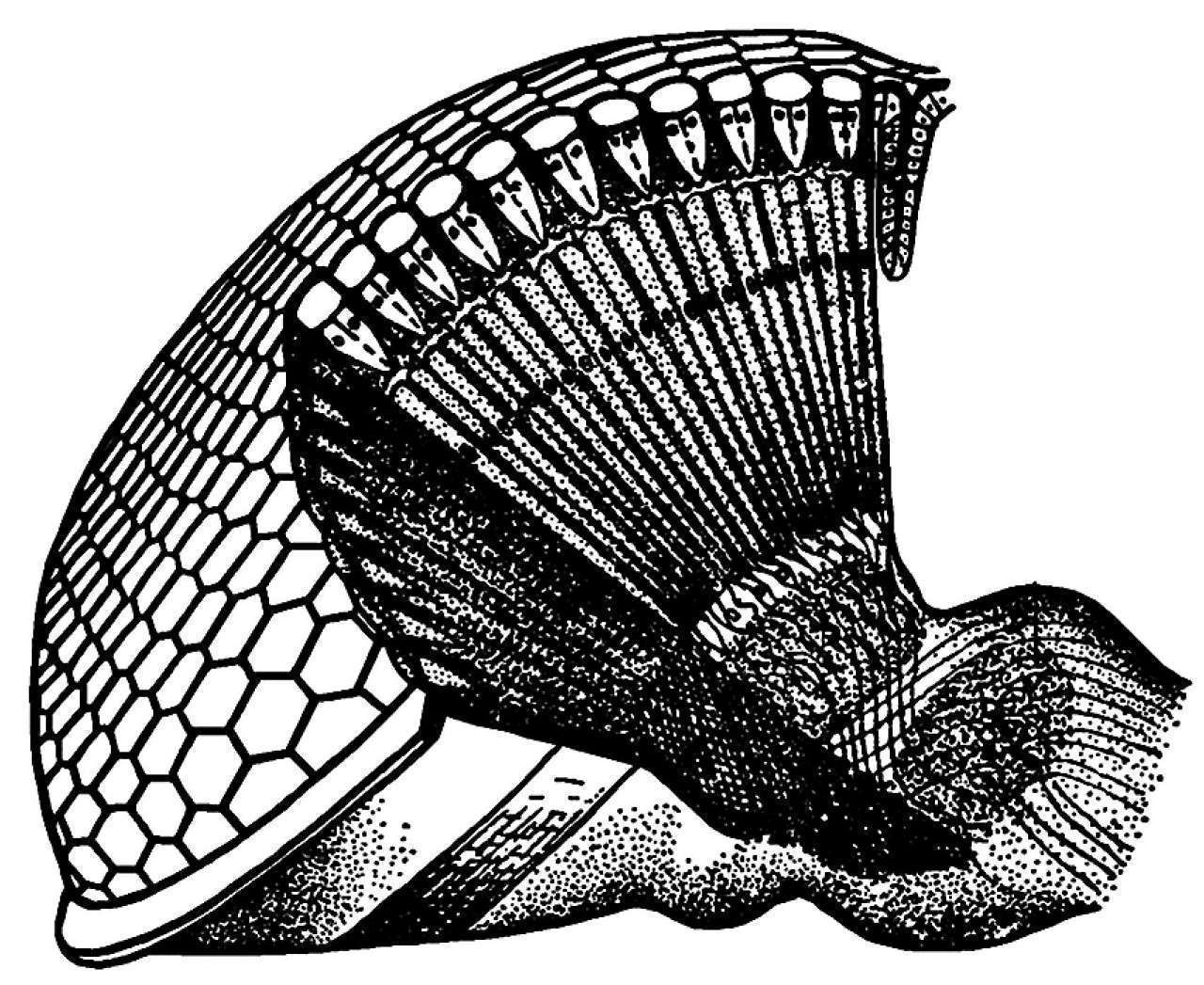

(1) 复眼

头部侧上方位置,通常可见圆形或椭圆形的复眼,部分种类如天牛则呈现肾形。突眼蝇等少数昆虫的复眼,生长在头部两侧的细长突起上。这些复眼由众多小眼构成(见图1-8),赋予昆虫敏锐的远近感知能力,尤其擅长识别运动中的物体。在昆虫的成虫阶段以及不完全变态的若虫和稚虫阶段,通常都拥有一对复眼。

图1-8 昆虫的复眼结构

(仿周尧)

(2) 单眼

昆虫的单眼可分为背单眼和侧单眼(图1-9)两类。

图1-9 昆虫的侧单眼

(仿吴维均等)

①背单眼

复眼并存时,成虫及不完全变态的若虫通常拥有,位于额区上方的三个单眼,它们排列成倒三角形状。大多数昆虫背部拥有2至3个单眼,而有些种类仅有1个,还有许多种类则没有背单眼。背单眼的数量及其相对位置,是昆虫分类的关键依据。

②侧单眼

通常为完全变态昆虫的幼虫所具备,位于头部两侧的结构,其数量在1至7对之间,具体数量因昆虫种类而有所不同。例如,膜翅目的叶蜂幼虫仅有一对;鞘翅目幼虫则拥有2至6对,若为6对,通常呈两行排列;而鳞翅目幼虫多见6对,通常呈弧形分布。

单眼的功能仅限于感知光线的明暗及光线传播的方向,无法形成图像。然而,具备单眼结构的昆虫,其复眼对光线的敏感度得以提升。例如,某些昆虫的侧单眼不仅能识别光线的色彩,还能察觉到近处物体的移动。在昆虫的分类和鉴定过程中,单眼的存在与否、数量以及它们之间的相对位置往往成为重要的参考依据。

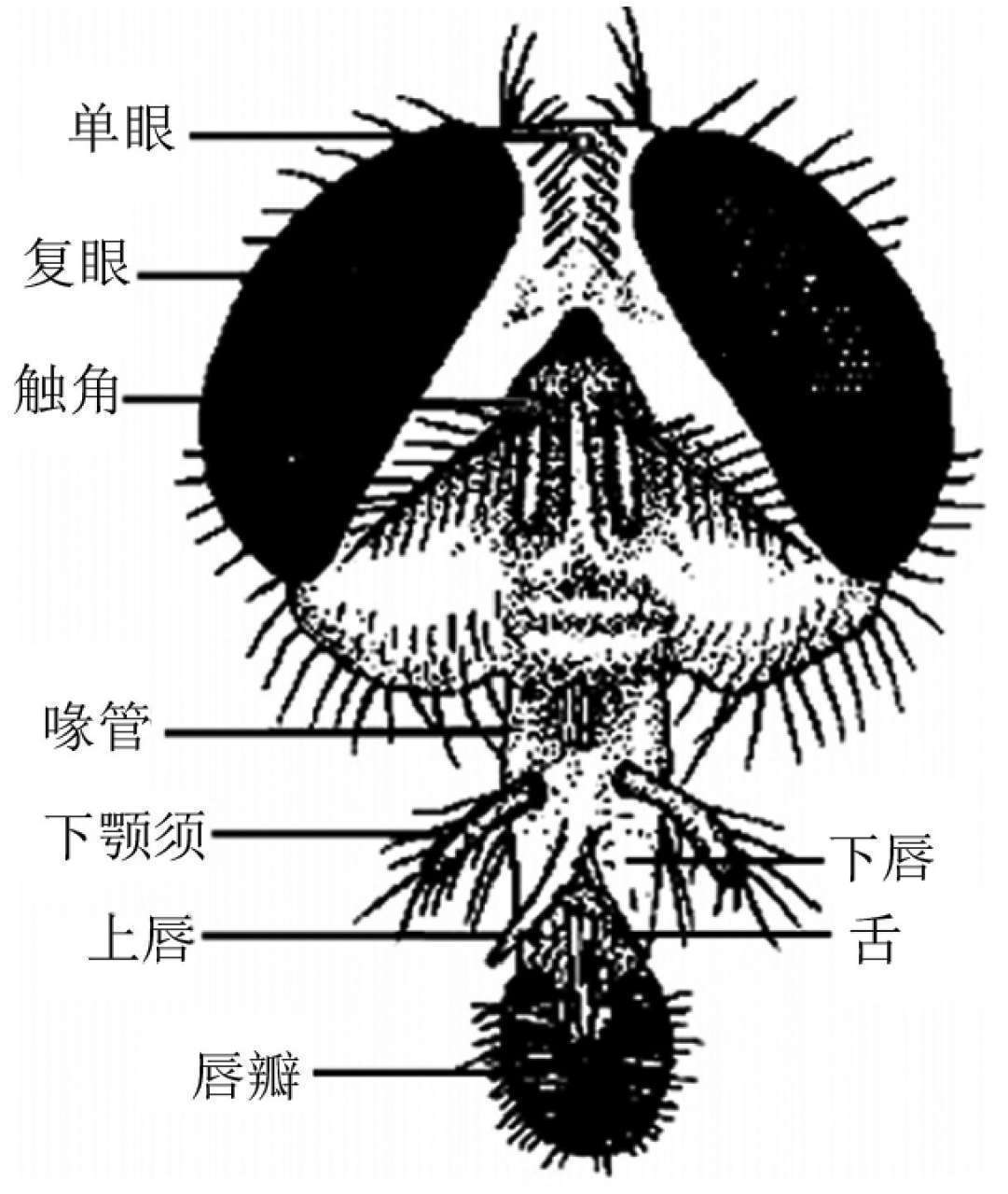

4.昆虫的口器

昆虫的口器是它们进食的专用器官,通常包括上唇、上颚、下颚、下唇以及舌这五个部分。由于昆虫的食性和摄食习惯各异,它们演化出了多种多样的口器形态。其中,咀嚼式口器是最原始、最基础的一种类型,而其他类型的口器则均源自于咀嚼式口器的演变。尽管这些口器的各个组成部分在外观上差异显著,但它们在基本构造上仍能体现出彼此之间的亲缘关系。

(1) 昆虫的口器类型

①咀嚼式口器

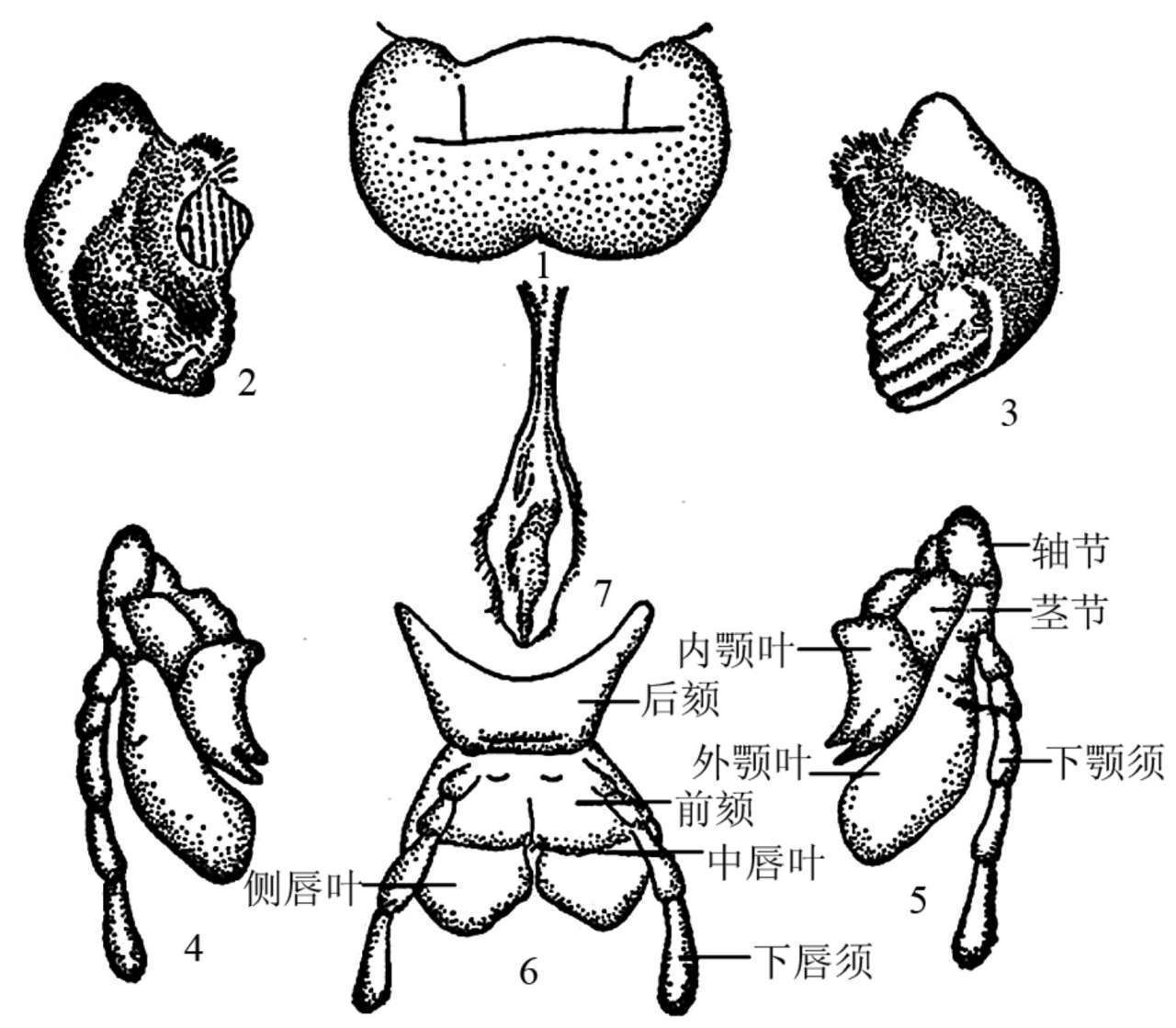

咀嚼口器属于最古老的口器形态,它由上唇、上颚、下颚、下唇以及舌部构成。这种口器的显著特征是拥有坚固且发达的上颚,非常适合用来摄取和咀嚼固态食物。蝗虫的口器(如图1-10所示)是咀嚼口器的典型代表。

图1-10 蝗虫的咀嚼式口器

1.上唇2、 3.上颚4、 5.下颚 6.下唇 7.舌

(仿周尧)

上唇位于唇基前缘,由两层薄片构成,其边界清晰,与唇基上唇沟相隔。它充当口器的盖子,有效防止食物掉落。上唇前端中央略微凹陷,其外层硬化,而内层则柔软如膜。内层表面长满细毛和感觉器官,这部分被称为内唇。在内部,上唇还含有肌肉组织,这些肌肉能够使上唇进行前后移动。

上唇后方,上颚作为头部附肢的演化产物,呈现出两对坚固的锥形结构。其前端具有牙齿的切齿叶,用于切割和撕扯食物,同时具备防御敌人的作用;而基部则是臼齿叶开元棋官方正版下载,主要负责磨碎食物。

下颚:位于上颚的后方和下唇的前方,可辅助取食。

下颚须上长有感觉毛,这些毛有助于取食,同时具备嗅觉、味觉和触觉的感知功能。

下唇位于下颚的后方,头孔的下方区域,其结构跟下颚相仿,上面长有下唇须,这些须毛能够起到支撑和阻挡食物的作用。

下唇须通常仅有三节,长度上略逊于下颚须。其上同样长有感觉毛,这些毛主要是为了感受食物而存在的。

舌位于口腔正中,是一种柔软的囊袋状器官,其基部设有唾腺的出口,负责分泌唾液,以滋润和滑润食物。舌的表面布满了密集的毛状物和感觉区域,具备辨别味道的能力。舌部通过肌肉的收缩与舒张来控制自身的伸缩,这对于食物的运送和吞咽过程非常有利。

②刺吸式口器

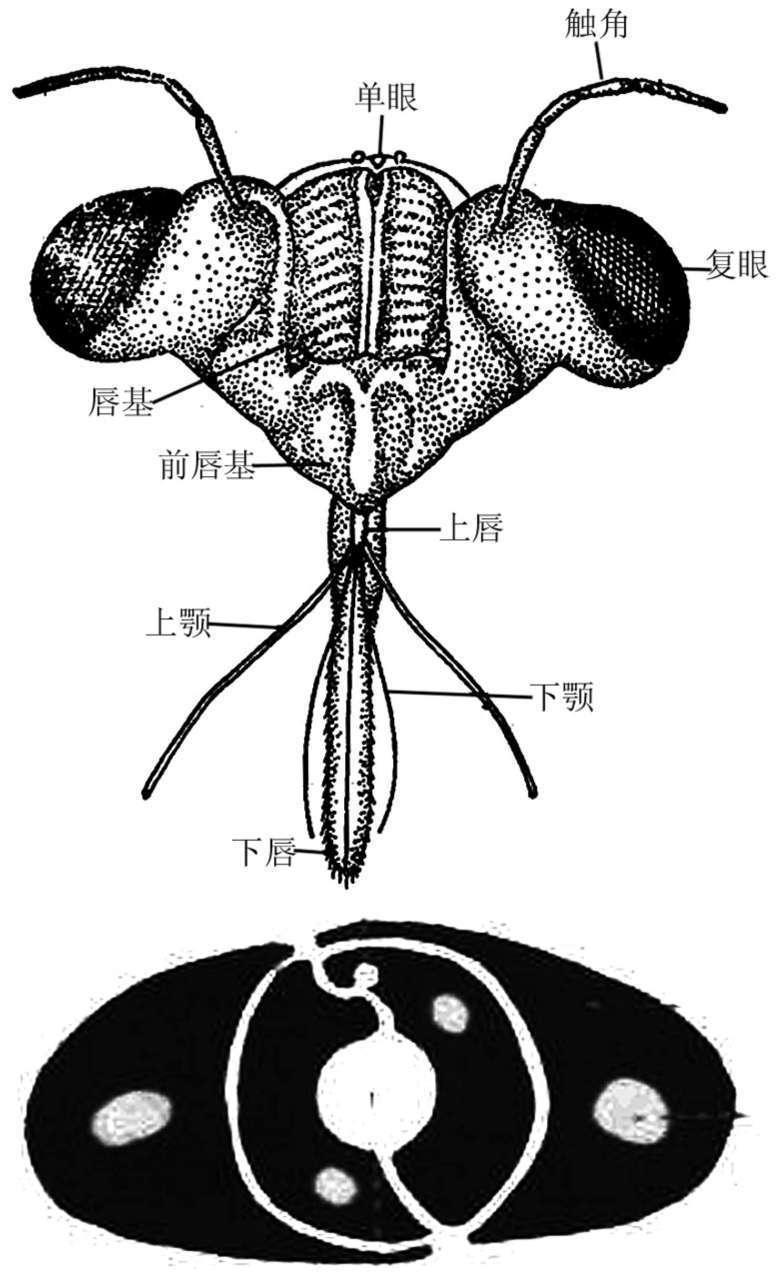

昆虫若具备刺吸式口器,它们主要摄取液态食物,并拥有专门吮吸液体的结构。此类口器亦能刺入动植物的组织,其显著特征为:上唇变得短小并趋于退化,而上颚与下颚则延长并特化为针状,称作口针;下唇则延长并形成分节的喙管,将口针妥善包裹其中,从而构建了一个功能强大的抽吸系统。半翅目、同翅目以及双翅目的蚊类等昆虫,其口器均属于刺吸式类型。

现以蝉的刺吸式口器(图1-11)为例说明其构造和功能。

图1-11 蝉的刺吸式口器

(仿周尧)

蝉的喙呈现出一种管状且分节的形态,具体由三节构成,源自下唇的延伸,并且下唇须已经退化。喙的前部向内凹陷,形成了一条纵向的沟槽,即唇槽,其中藏有由上颚和下颚特化而来的两对细长口针。上唇位于唇基下方,形状为细小的三角形薄片,相对较短,紧贴在唇槽之上。上颚和下颚均特化为细长的口针,其中上颚比下颚略粗,尖端带有细小的倒刺,这些倒刺是它们用来穿刺的器官。下颚内侧形成了两条纵向的凹槽,这两条凹槽相互咬合,构成了两条通道,其中前端较粗的通道是食物的通道,而后端较细的通道则是唾液的通道。上颚和下颚的口针通过这些凹槽紧密连接,它们只能进行上下移动,无法分开。舌部位于口针的底部,形状短小且呈圆锥状。

进食过程中,喙部从头部下方足部之间伸出,上颚的口针轮流刺入动植物的组织中。当上颚口针刺入的深度一致时,下颚的口针便会紧随其后嵌入,这样的动作反复进行,直至口针能够穿透动植物的身体。上颚口针的尖端带有倒钩,能够稳固地固定在刺入点,避免口针回缩。喙部本身不进入组织内部,随着口针的推进,喙部会向后弯曲或缩入颈部的膜内,而喙尖则充当口针前进的指引。口针刺穿组织之际,唾液便沿着下颚口针的唾液通道流入植物组织深处,随后,借助食窦唧筒与咽喉唧筒的抽吸功能,汁液沿着下颚口针的食物通道被吸入昆虫体内。对于一些体型微小的刺吸式口器昆虫,如蚜虫,其食物进入食物通道主要依赖毛细管的自然作用,无需依赖特殊的抽吸泵。

③嚼吸式口器

图1-12所示的嚼吸式口器,具备同时咀嚼固体食物和吸取液体食物的双重功能,这一特性是某些高等蜂类所独有的。这种口器的显著特征在于其上颚的发达,使其能够有效咀嚼固体食物;同时,下颚与下唇经过特殊演化,能够临时组合成吸取液体食物的喙。

图1-12 蜜蜂的嚼吸式口器

(仿Snodgrass)

蜜蜂的工蜂拥有咀嚼型的上唇和上颚,其中上颚功能强大,主要职责是采集和咀嚼花粉以及建造蜂巢。下颚的外颚叶伸长成类似刀片的形状,而内颚叶和下颚须则相对退化。当蜜蜂吸取花蜜或其他液体食物时,下颚的外颚叶会覆盖在位于中唇舌背侧和侧面,从而形成食物通道;同时,下唇须紧贴在中唇舌腹面的槽沟上,构成唾液通道。中舌瓣具备采集花蜜的能力,通过唧筒般的吸取作用,将花蜜或其它液态食物引入消化道。吸食结束后,下颚与下唇临时形成的喙管分离,各自弯曲至头部下方,这时上颚便开始执行咀嚼的功能。

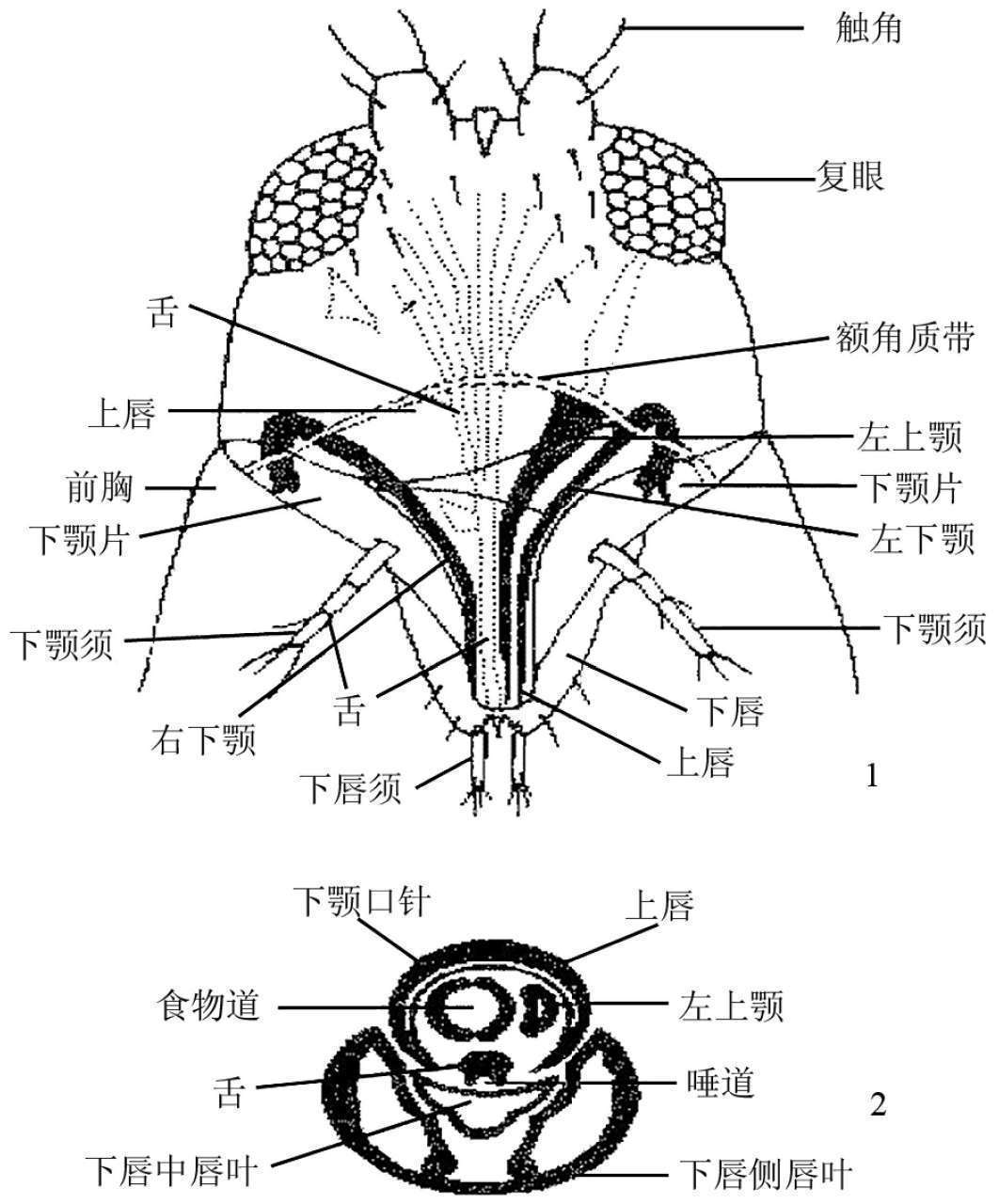

④锉吸式口器

锉吸式口器(如图1-13所示)是蓟马类昆虫所独有的结构,其显著特征在于口器左右两侧不对称,上下颚亦不对称。这两对下颚口针共同构成了食物道,而舌与下唇之间则形成了唾道。蓟马的头部向下延伸,呈现出短锥形,其尖端有一小喙,该喙由上唇和下唇构成,内部藏有舌以及由左上颚和一对下颚特化而成的三条口针。左上颚结构显著,演化出了粗大的口针,这一特征成为主要的刺穿手段;与此同时,右上颚要么已经消失,要么严重退化,无法形成口针。

图1-13 蓟马的锉吸式口器

1.头部正面观示口针位置 2.喙的横断面

(仿Eidmann)

在进食过程中,蓟马会先用其上颚的口针切削寄主的表皮,导致汁液溢出,接着将喙部紧贴伤口,借助唧筒般的抽吸功能,将寄主的汁液吸入其消化道中。

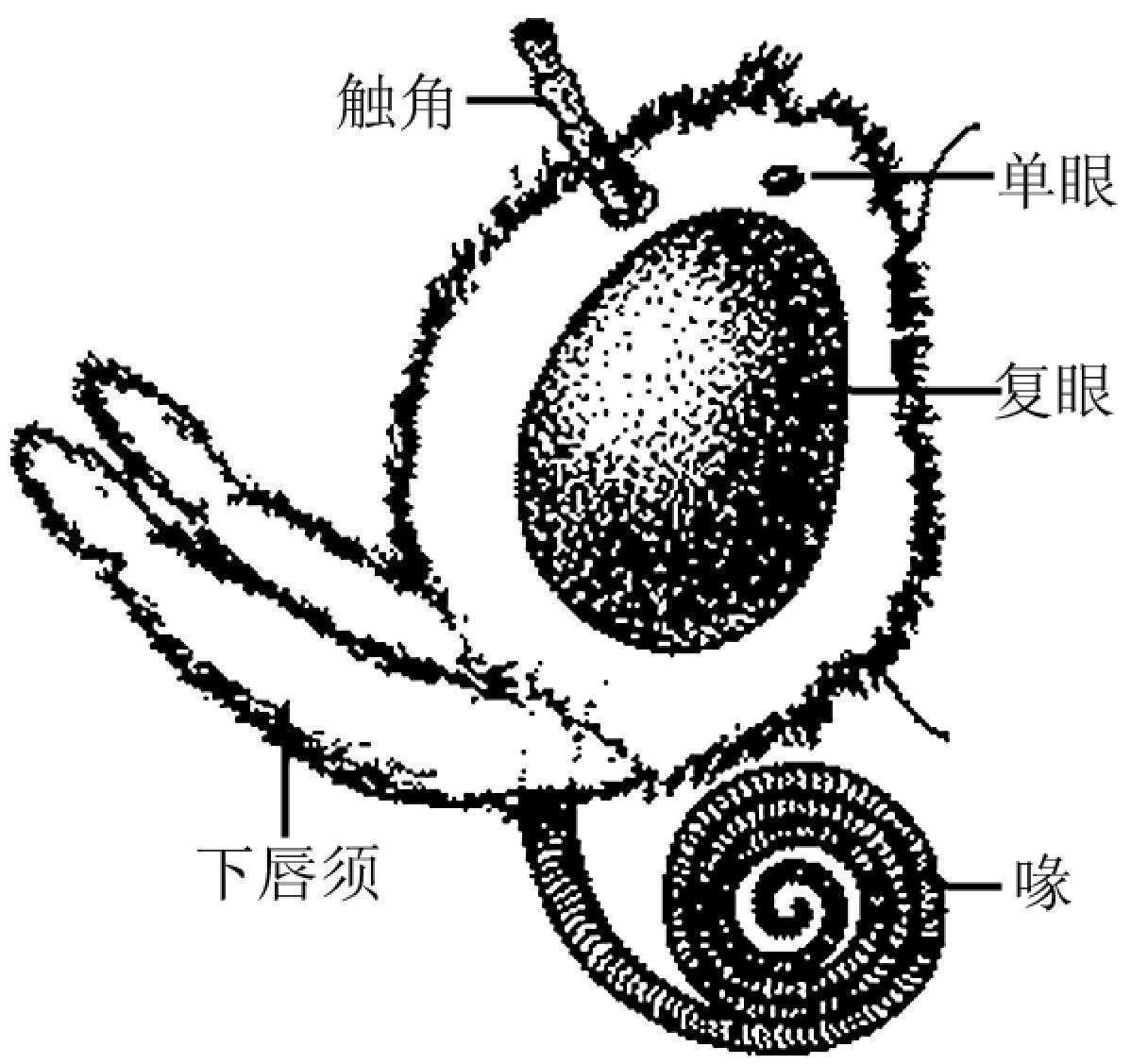

⑤虹吸式口器

虹吸式口器,如图1-14所示,是鳞翅目成虫所独有的结构,它呈现出发条般的形状,能够进行卷曲与伸展,这种特性使其非常适合吸取隐藏在花管深处的花蜜。

图1-14 蛾类蝶类的虹吸式口器

(仿彩万志,Eidmann)

某些蛾类在成虫阶段不进食,例如毒蛾科和蚕蛾科的一些品种,它们的喙通常会变短,甚至完全消失。蛾和蝶的成虫通常不会直接造成损害,然而,像吸果夜蛾这样的少数种类开yun体育app入口登录,它们的喙管非常尖锐,能够刺穿成熟果实的表皮,吸取果汁,从而对某些果实造成伤害。

⑥舐吸式口器

图1-15所示的舐吸式口器是双翅目蝇类独有的特征,这种口器上颚和下颚均已退化,而下唇则十分发达,能够将舌和上唇包裹在内,其下端还配备了可以活动的吸盘状唇瓣。

图1-15 蝇类的舐吸式口器

(仿Snodgrass等)

舐吸式口器适于舐吸食物,如家蝇、花蝇、食蚜蝇等。

⑦刮吸式口器

刮吸式口器是双翅目蝇类幼虫,也就是蛆虫所独有的特征。这种口器的显著特点是头部极度退化,几乎完全缩入前胸之中,形成了一种无头型的结构。口器同样退化严重,仅能观察到一对口钩,这些口钩的作用是刮破食物,随后幼虫会吸取食物中的汁液和固体碎片。

(2) 口器的类型与害虫防治的关系

咀嚼型口器的害虫以固体食物为食,它们将植物咬出缺口、空洞,甚至使其变得残缺不全,严重时还能将植物吃成光杆,例如蝗虫、黏虫等。其中,有些害虫如卷叶螟,不仅取食还会吐丝缀叶,在叶片中潜居为害;而另一些如天牛,则专蛀食植物的茎干。针对这些害虫,通常使用胃毒剂或触杀剂进行防治。

刺吸式口器的害虫会引发植物枝叶变色,导致出现失绿斑点或叶片卷曲变形,严重时甚至形成虫瘿。除此之外,像蚜虫、飞虱这类具有刺吸式口器的害虫,还能传播植物病毒,它们对植物的损害通常超过单纯的摄食危害。在应对刺吸式口器的害虫时,通常会选择使用内吸性较强的杀虫剂进行防治。

昆虫的口器形态各异,造成的损害方式亦不相同,故而针对它们的防治手段亦需有所区别。了解昆虫口器的具体构造和类型开yun体育官网入口登录app,不仅能揭示害虫的侵害途径,还能对合理选择农药起到关键性的指导作用。

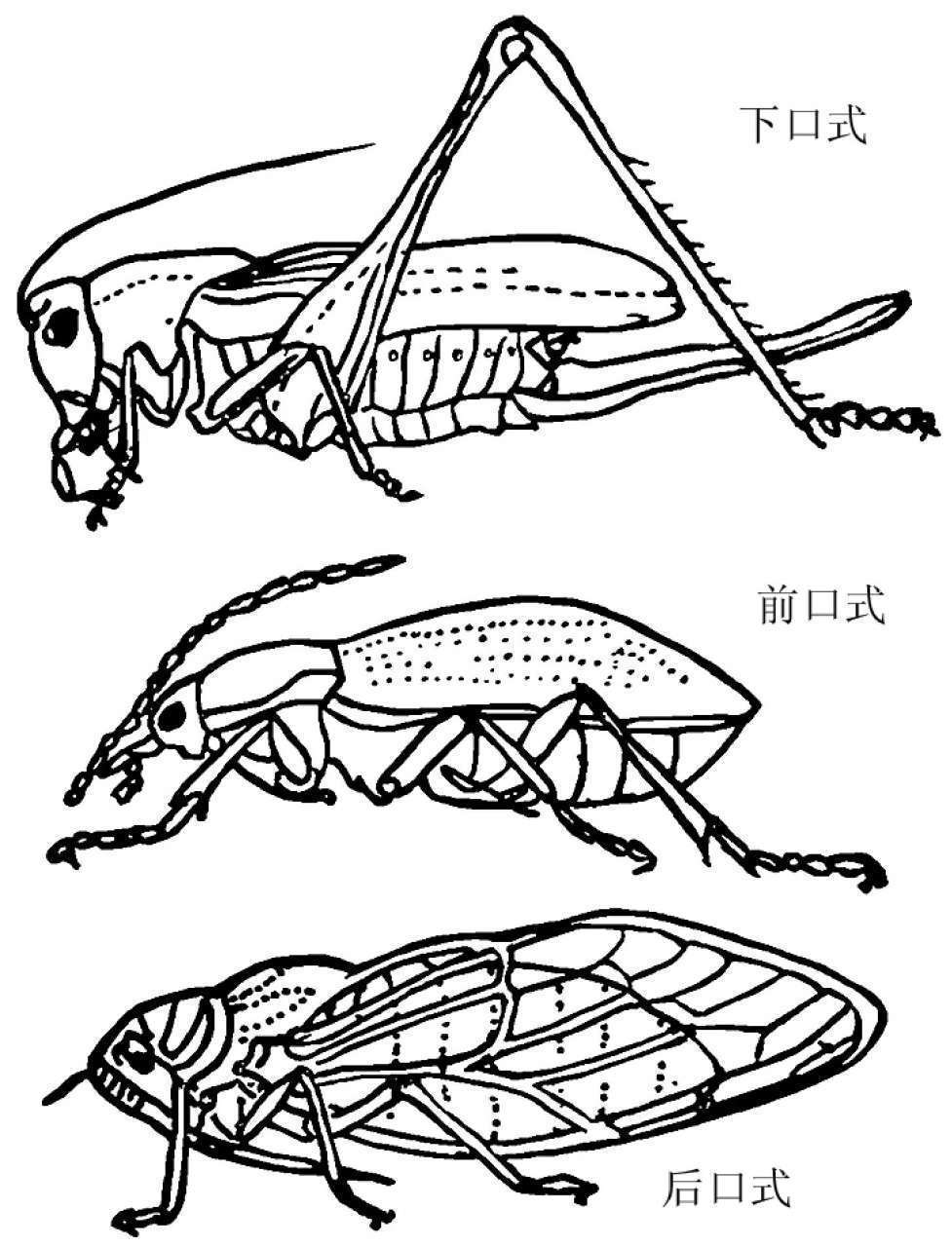

5.昆虫的头式

昆虫的头部形态(如图1-16所示)是由其口器的附着点差异所决定的。根据口器在头部的具体位置,我们可以将其划分为三个不同的类别:

图1-16 昆虫的头式

(仿Eidmann)

口器朝下,位于头部下方,大致与身体的主轴成直角。这种头式属于较为原始的类型,适用于捕食植物的茎和叶,例如蝗虫和黏虫等。

口器位于头部前方,朝向正前方,与身体的纵向轴线形成较小的角度,或者几乎与之保持平行。这种口式的昆虫,如步甲、草蛉幼虫、天牛幼虫等,它们擅长捕食或侵蚀植物的茎干。

口器斜向后方伸展,位于头部之后,与身体的主轴形成一个小锐角,无需频繁地弯曲紧贴在腹部,这种结构非常适合吸取液体食物,例如蝽象、蚜虫和蝉等。

(三)昆虫的胸部

昆虫的胸部,作为其第二个体节,紧接头部之后,扮演着至关重要的运动核心角色。其中,足和翅是构成胸部的重要部分。

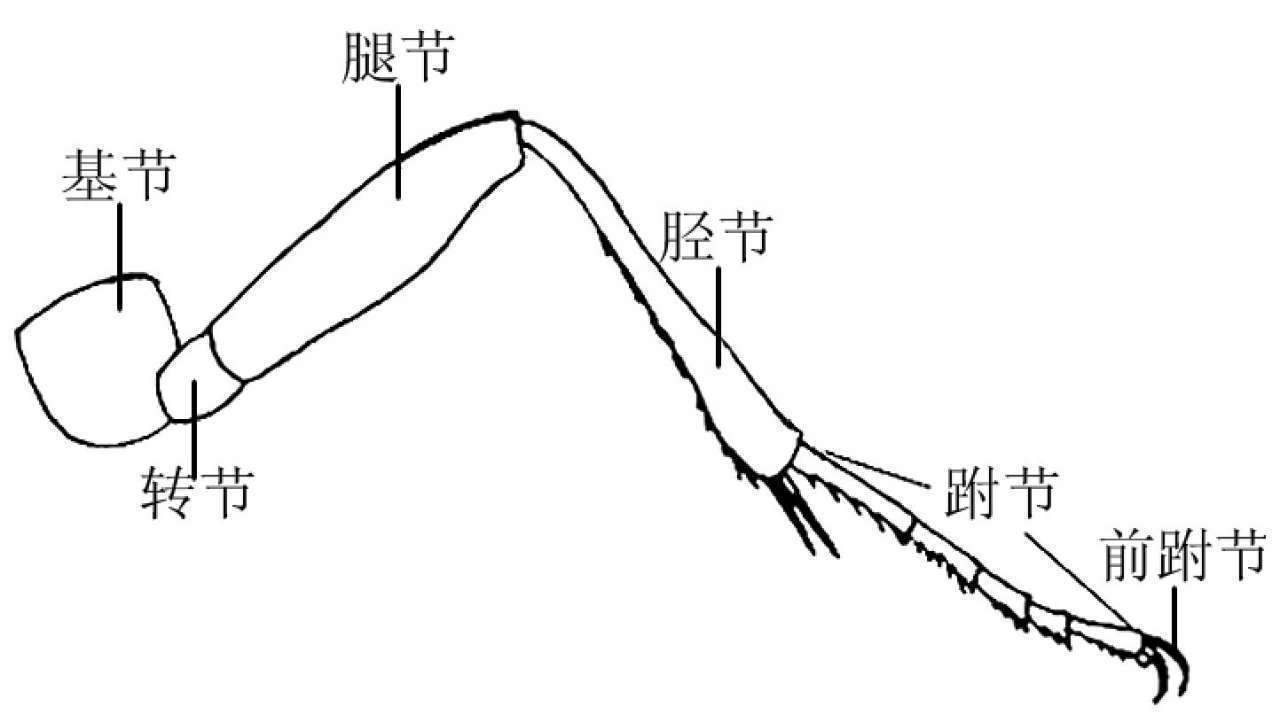

1.昆虫的胸足

昆虫的行动依赖于其胸足这一关键部位,这些胸足位于各节的侧面腹部,与身体壁部相接,构成了一个由薄膜构成的凹陷,即基节窝。成虫的胸足通常由六个部分构成,从底部到尖端依次是基节、转节、腿节、胫节、跗节以及前跗节(见图1-17)。

图1-17 昆虫足的构造

(仿周尧)

基节较短且较粗,它是胸足最基础的部分,位于体侧的基节窝内,与身体相连。

转节通常较短小,通常位于足的第二节,一般情况下一节,但少数种类如蜻蜓等,其转节则有两节。

③腿节:长而大,常为最强大的一节,末端同胫节以关节相接。

胫节细长,通常略短于腿节,上面分布着成排的刺以及能够自由活动的距等特征。

跗节一般较为细小,成虫的跗节通常由2至5个亚节组成,这些亚节通过节间膜相互连接,并且能够自由活动。

足部末端的一节称为前跗节,其顶端长有类似爪的突起,大多数昆虫拥有两个这样的爪,部分昆虫在两个爪之间还额外有爪间突或中垫,这些部位覆盖着薄壁的感觉器官。前跗节是昆虫对药剂反应较为敏感的区域。

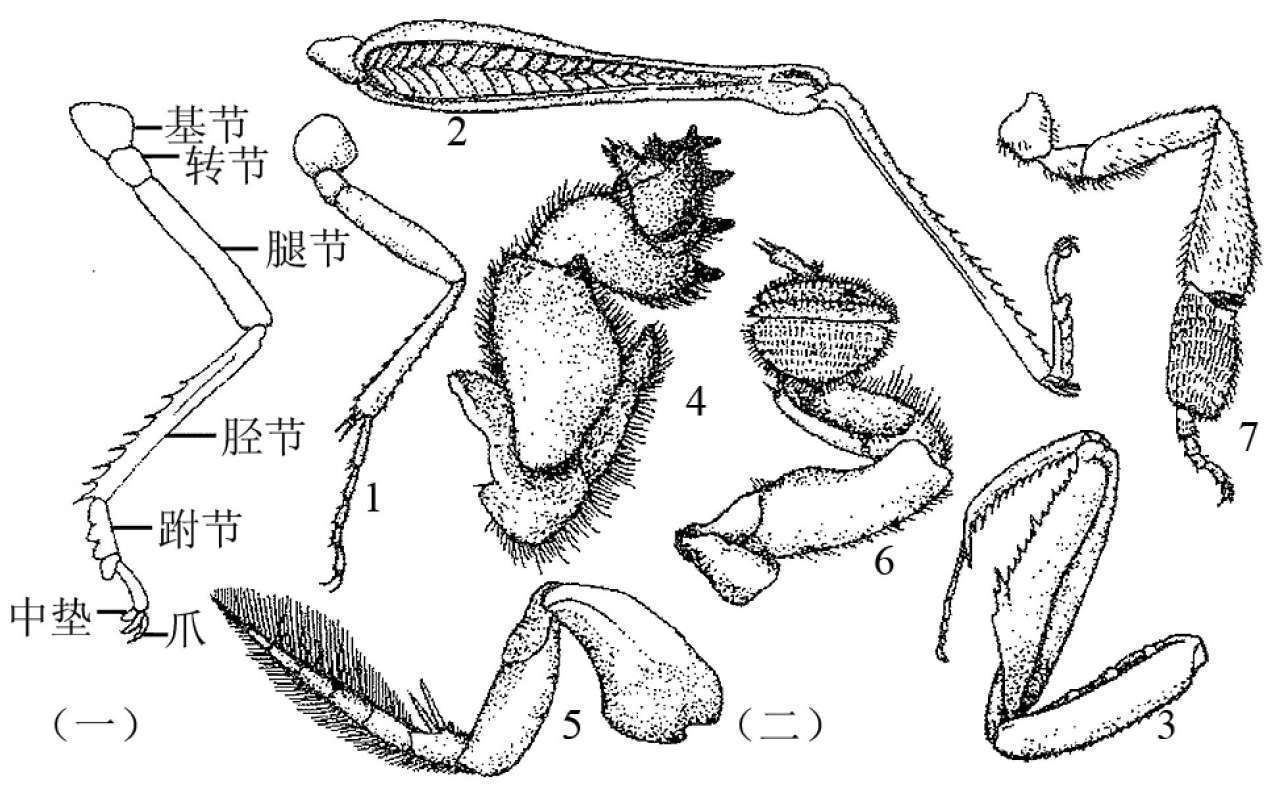

2.胸足的类型

昆虫的胸足最初用于行走,然而,随着各类昆虫对各自生活环境和生活方式的适应,这些胸足逐渐演化出多种特化的形态,从而形成了不同的胸足类型。据此,我们可以将昆虫的胸足划分为多种类别(如图1-18所示)。

图1-18 昆虫胸足的基本类型

(一)步行足的基本构造

昆虫的胸足类型多样,主要包括以下几种:步行足、跳跃足、捕捉足、开掘足、游泳足、抱握足以及携粉足。

(仿周尧)

步行足属于胸足中最常见的一类,通常形态细长,非常适合用于行走,例如步甲和蟑螂等昆虫的胸足。

跳跃足:其腿节显著粗壮,肌肉力量充沛,胫节既细又结实,且末端生有爪。此类足部多见于昆虫的后肢,非常适合进行跳跃,例如蝗虫和螽斯等昆虫的后肢。

捕捉足的基节显著增长,腿部腹侧带有凹槽,胫节能够灵活地嵌入其中,外观类似铡刀,这种结构用于捕捉猎物。部分捕捉足在腿节和胫节的边缘还长有尖刺,这些尖刺有助于阻止猎物逃逸,例如螳螂和猎蝽等昆虫的前足。

开掘足的腿节粗实,胫节扁平且外缘带有坚硬的齿状物,跗节同样常带有齿,整体形状类似钉耙,非常适合用于挖掘土壤,就如同蝼蛄的前肢一般。

游泳足,这种结构常见于水生昆虫的后肢,其形态扁平似桨,边缘长有较长的缘毛,这些缘毛的作用是划水前进,典型的例子包括龙虱和负子蝽等昆虫的后肢。

抱握足,这是雄性龙虱独有的特征,它们的前足第1至3跗节显著增大,表面长有类似吸盘的结构,这些结构在交配过程中用于紧紧抓住雌性龙虱的身体。

携粉足的胫节宽阔扁平,其末端呈现一浅凹,两侧长有细长的毛发,这些毛发共同构成了携带花粉的“花粉篮”。第1跗节则显得膨胀且细长扁平,表面布满了多排排列整齐的硬毛,这些硬毛的作用是梳理体毛上沾附的花粉,被称为“花粉刷”。例如,蜜蜂的工蜂后足便是蜜蜂类用于采集与携带花粉的特定结构。

攀缘足是虱类独有的结构。其胫节末梢呈现出膨胀状,并长有类似手指的突起。跗节上则长有钩状的爪子。当这些爪子向内弯曲时,能够与胫节的指状突紧密贴合,从而有效地夹住宿主的毛发。

昆虫的分类与鉴定过程中,胸足的特征扮演着关键角色,同时,这些特征还有助于我们推测并深入了解昆虫的日常习性。

3.昆虫的翅

昆虫的翅膀不仅拓宽了其活动与分布的地域,还赋予它们在觅食、交配、躲避天敌、寻找产卵及越冬越夏的栖息地等方面显著的优势。

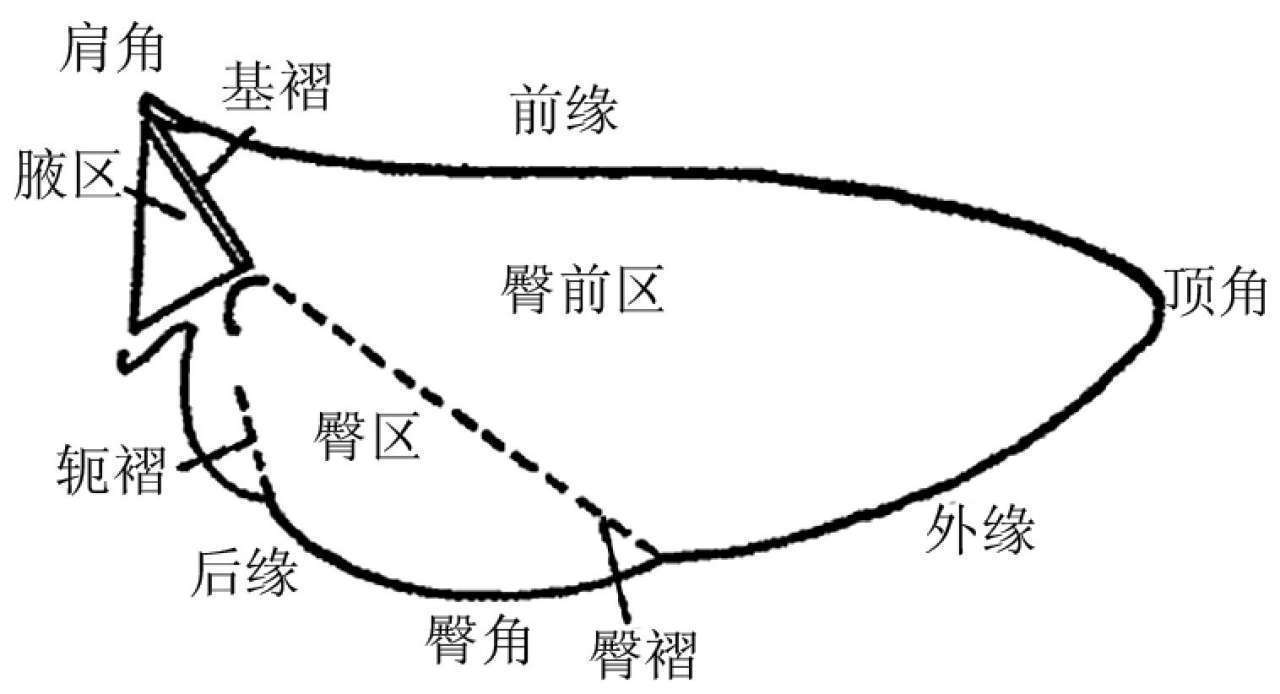

(1) 翅的基本构造

昆虫的翅膀形状通常为三角形,由三条边和三个角构成。当翅膀展开,靠近头部的一侧被称为前缘;靠近尾部的一侧则称作内缘或后缘;而在前缘与后缘之间,与翅膀基部相对的那一侧,则被称为外缘。在这三个边缘之间,前缘与后缘之间的夹角被称为肩角;前缘与外缘之间的夹角称为顶角;外缘与后缘之间的夹角则称为臀角(见图1-19)。

图1-19 昆虫翅的基本构造

(仿Sondgrass)

翅面上常常可见若干褶痕,这些褶痕将翅面划分成多个区域。基褶位于翅的根部,将翅基部分割成一个微小的三角形区域,即腋区;翅的后端存在臀褶,臀褶前方的那部分区域被称为臀前区;而臀褶之后的区域则被称为臀区。某些昆虫在臀区之后还可能有一条轭褶,这条轭褶之后便是轭区。此外,某些蝇类,例如家蝇和舍蝇,在其小盾片的边缘有1至2片叶状的结构,这些结构覆盖住平衡棒,被称为鳞瓣或腋瓣。

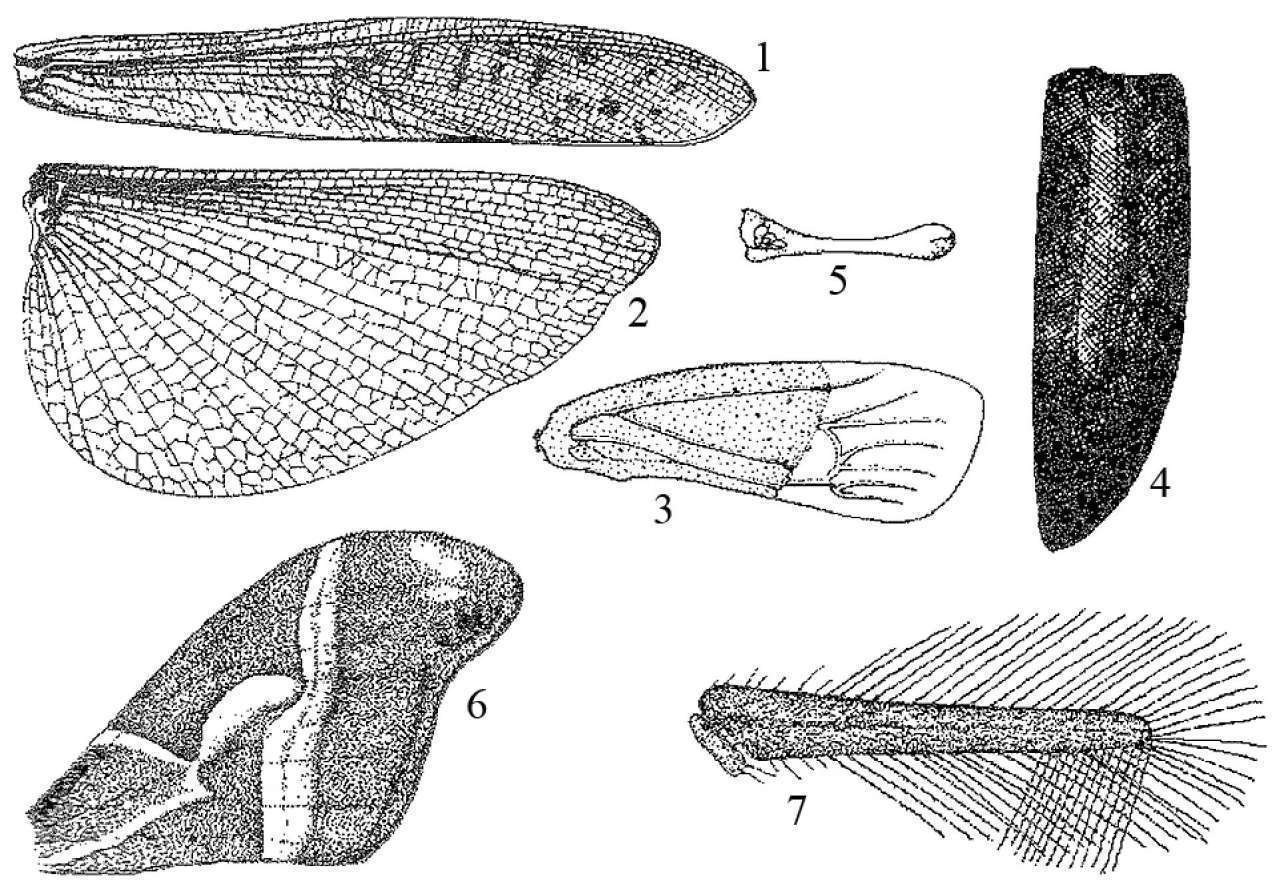

(2) 翅的类型

根据翅的质地类型可将昆虫的翅分为以下几种(图1-20)。

图1-20 昆虫翅的基本类型

复翅、膜翅、半鞘翅、鞘翅、平衡棒、鳞翅、缨翅,这些昆虫的翅膀类型各具特色。

(1—5仿南京农业大学,6、7仿彩万志等)

复翅结构坚固,质地如同皮革,其翅脉清晰可见,然而通常不具备飞行功能,它们通常覆盖在身体背部以及后翅之上,起到保护作用,类似于蝗虫的前翅。

膜翅类昆虫的翅膀,其结构特点是膜状,既薄又透亮,翅脉清晰可见;这些特征在蜂类、蜻蜓等昆虫的前后翅上尤为明显,而在甲虫、蝗虫等昆虫中,则是后翅呈现出这样的特征。

半鞘翅,亦称半翅,其基本部分由皮革构成,而尖端部分则由薄膜组成。薄膜部分上的翅脉线条分明,宛如蝽虫的前翅。

鞘翅质地坚硬,类似角质,翅脉隐而不现,不具备飞翔功能,其主要作用是守护甲虫的背部和后翅,类似于甲虫的前翅。

平衡棒,对于双翅目昆虫如蝇类而言,其后翅已退化成细长的棍棒状,丧失了飞行的功能,然而,在飞行过程中,它们依然发挥着维持身体平衡的关键作用。

鳞翅类的翅膀,其质地为膜状,表面布满了紧密排列的鳞片,这种特征在蛾和蝶等昆虫的前翅和后翅上尤为明显。

缨翅的质地为膜状,其翅脉已经退化,整体形状狭长,且在翅的边缘装饰有细长的缨状缘毛,这与蓟马的前翅和后翅相似。

毛翅的质地属于膜状,然而其翅面上却分布着一层较为稀疏的毛,这种特征与石蛾的前翅和后翅相似。

(四)昆虫的腹部

1.昆虫腹部的基本构造

昆虫的腹部位于胸部之后,作为其第三个体段。该部分内部包含消化、排泄、循环以及生殖等关键内脏器官。此外,腹部后端还长有生殖附肢,因此它不仅是昆虫新陈代谢的核心,也是其生殖活动的中心。

成虫的腹节通常由10节组成,其腹部形态各异,可能是纺锤状、筒状、扁平或细长。腹部节间的膜质结构以及与背板和腹板相连的侧膜都相对发达,这使得昆虫能够灵活伸缩,甚至膨胀或收缩,从而协助其进行呼吸、蜕皮、变态、交配和产卵等生命活动。部分昆虫的节间膜具有很高的韧性,例如蝗虫在产卵时,其腹部能够延长数倍,以便于将卵插入土壤中。

在大多数成虫的形态中,腹部附肢普遍出现退化现象,然而第8和第9腹节却通常保留着特化的外生殖器附肢。这些带有外生殖器的腹节被称为生殖节。生殖节由第8和第9两个腹节构成,其结构相对复杂。某些种类中,雌虫的生殖节上拥有两个生殖孔,分别位于第8节腹板与第9节腹板的后缘,这两个孔分别称作交配孔和产卵孔。而雄性的生殖孔通常位于第9和第10腹节腹板交界处的阴茎端部。昆虫的生殖器官属于体外生殖系统的一部分,它主要由位于腹部生殖节上的特殊附肢构成。

2.昆虫腹部的主要附属器官

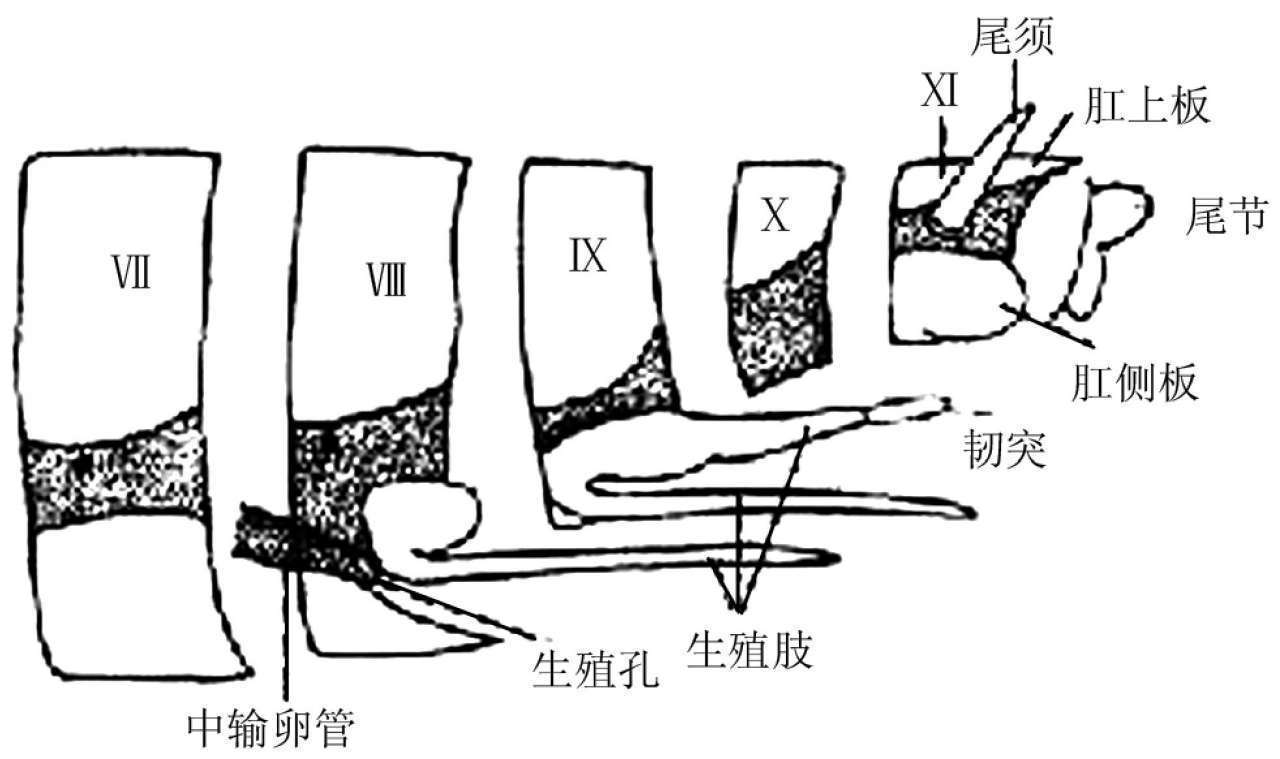

(1) 雌性外生殖器

雌虫的生殖器官亦称作产卵器官,位于第8、9腹节处,是昆虫用来产卵的重要部位,亦即产卵器官(图1-21)。该器官通常呈管状,由三对产卵瓣组成。位于第8腹节上的产卵瓣被称为第1产卵瓣或腹产卵瓣,其底部附有第1载瓣片。而位于第9腹节上的产卵瓣则称为第2产卵瓣或内产卵瓣,底部同样附有第2载瓣片。第2载瓣片后部延伸出的1对瓣状外突部分,被称为第3产卵瓣或背产卵瓣。载瓣片与附肢的基肢片相对应,第1、2对产卵瓣构成附肢的端肢节,而第3产卵瓣则位于第9腹节附肢的基肢节上。

图1-21 昆虫的雌性外生殖器

(仿Snodgrass)

通过观察产卵器的形态与结构,我们能够掌握害虫的产卵方法及其习性,进而实施有针对性的害虫防治策略。

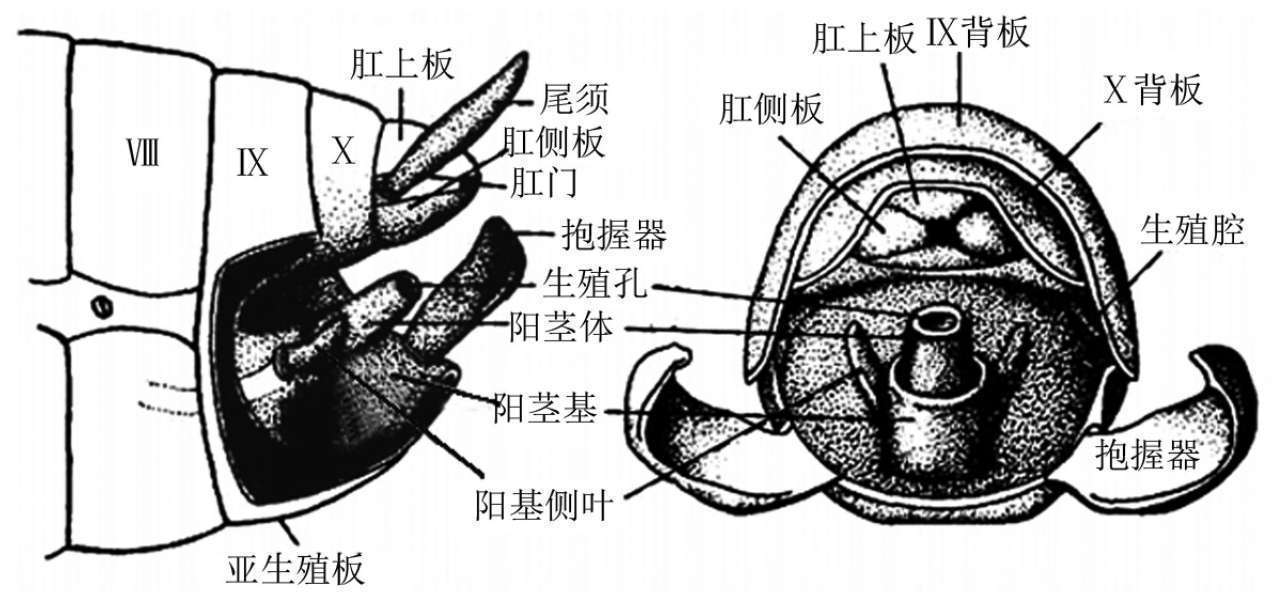

(2) 雄性外生殖器

雄性外生殖器官,亦称交配器官,主要由输送精子的阴茎和用于抓握雌性的抱握器组成,这两者通常被视作区分昆虫不同近缘种的关键特征。

交配器通常位于第9或第10腹节。雄性生殖器官起源于第9节腹板之后的节间膜,由一个阳茎和位于基部的两侧阳基侧叶组成。阳茎通常是一个由单一骨化构成的管状结构,是翅昆虫交配时插入雌性体内的器官。射精管则开口于阳茎末端的生殖孔。当阳茎与阳茎侧叶在基部尚未分离时,它们共同构成了一个粗大的结构,用以支撑阳茎,这一结构被称为阳茎基。

图1-22 昆虫的雄性外生殖器

(仿Weber, Snodgrass)

抱握器主要位于第9腹节,通常由该节上的刺突或肢基片与刺突相结合而成。这种结构的形状多样,诸如宽叶状、钳状以及钩状等都是其常见形态。在半翅目、鳞翅目和双翅目等昆虫中,抱握器相当普遍,并且对于昆虫的分类和鉴定工作具有重要意义。