无线电能传输技术综述

作者介绍

陈武是一位大学教授,同时也是博士生导师,并且是IET Fellow,担任东南大学先进电能变换技术与装备研究所的负责人。他一直致力于大功率电力电子变换及其应用方面的研究。他负责了三项国家自然科学基金项目,以及一项国家重点研发计划课题。他的研究成果已经发表了超过一百篇SCI/EI论文开元ky888棋牌官网版,并且出版了五部专著。该书包含了新出版的电力电子综述和科普专著《循迹电力电子》的全部内容。

无线电能传输技术综述

无线能量传递,也称作无线电力输送、非接触式电能量传送,是指利用发射装置将电能量转变为中间形态的能量,在空中跨越一定距离进行传递,随后通过接收装置将中间形态的能量变回电能量。无线电力传输比有线方式更方便,也更加灵活,能够适应更多环境,还能大幅减少触电风险,因此被美国《技术评论》杂志列为未来十大科研趋势之一,并且已成为电气工程领域最热门的研究方向之一。按照原理分类,无线传能技术主要有五种类型,分别是磁力感应、电场传输、电磁波发射、超声波传递和激光送电。磁耦合无线能量传输方法最为完善,在消费电子、植入式医疗设备等行业实现了广泛的商业部署。下面主要概述磁耦合无线能量传输方法的发展历史。

磁耦合无线能量传输技术包含两种类型,一种是感应式无线能量传输,另一种是磁耦合谐振无线能量传输技术。

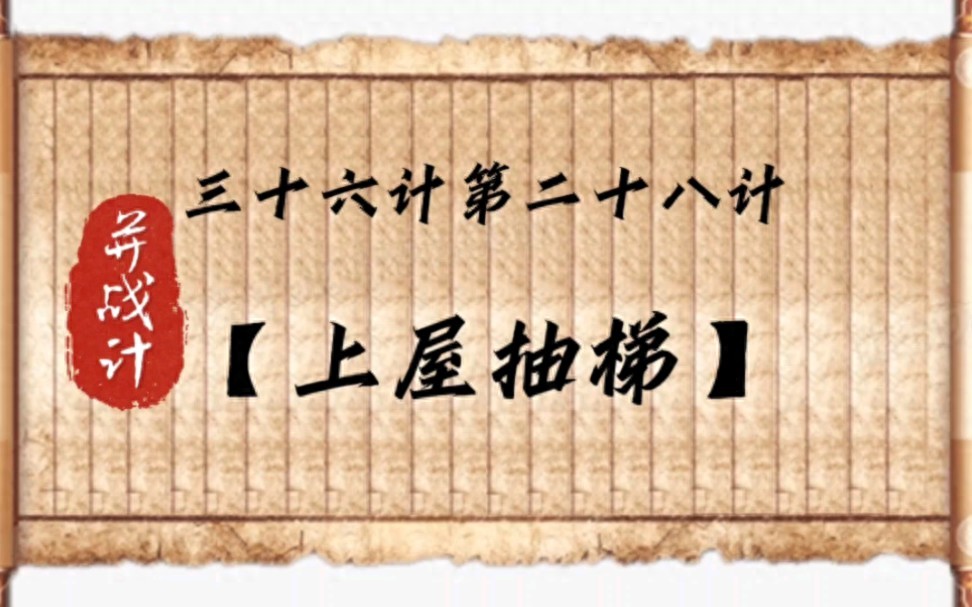

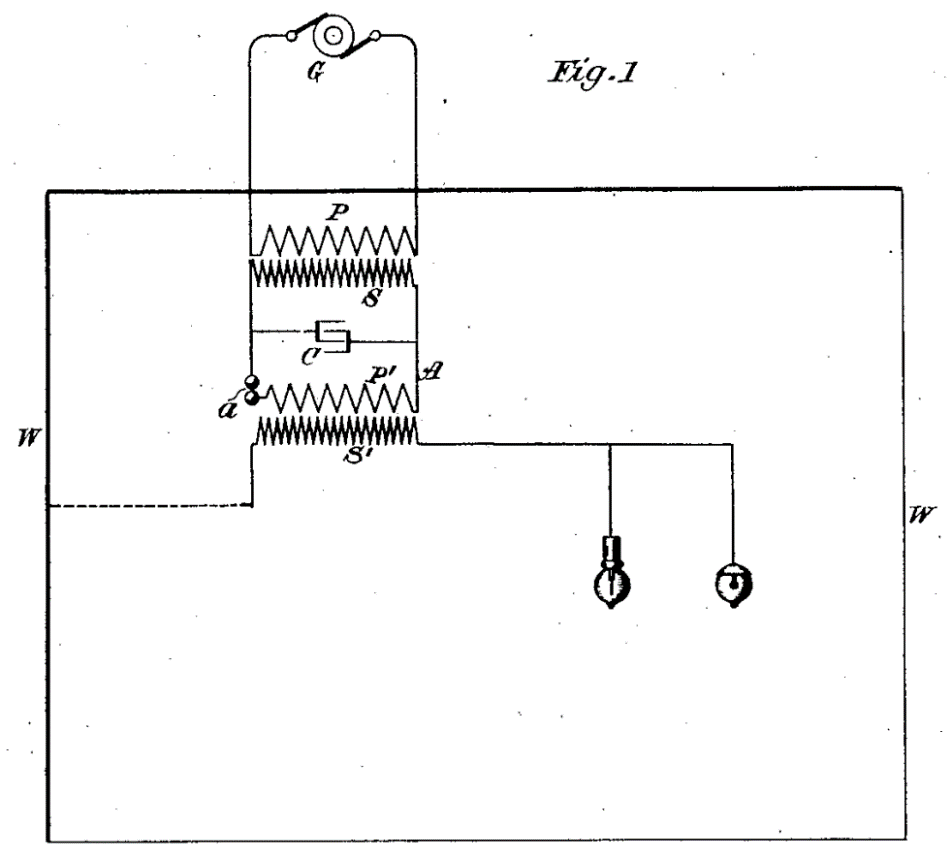

1891年,一位名叫特斯拉的知名发明家,他既是电机工程师也是机械工程师,在名为“System of electric lighting,US0454622”的专利中阐述了无线传输电能的构想,其实验装置构造如图1所示,包含交流电源G、变压器P-S、电容器C、火花间隙开关a以及变压器P’-S’这些部件。G的频率是5千赫兹,它连接到第一个变压器的原边线圈P上,通过变压器升压,在副边线圈S上形成高压,电容C与S并联,所以C上也有高电压,高电压会击穿a点的空气间隙,这时候电容C就和第二级变压器的原边线圈P’构成回路开元ky888棋牌官方版,开始高频振荡,并且在副边S’上感应出高频交流高压,这个电压与灯泡以及接地电容共同构成放电路径,用来点亮灯泡。

图1.特斯拉于1891年提出的无线电能传输系统原理图

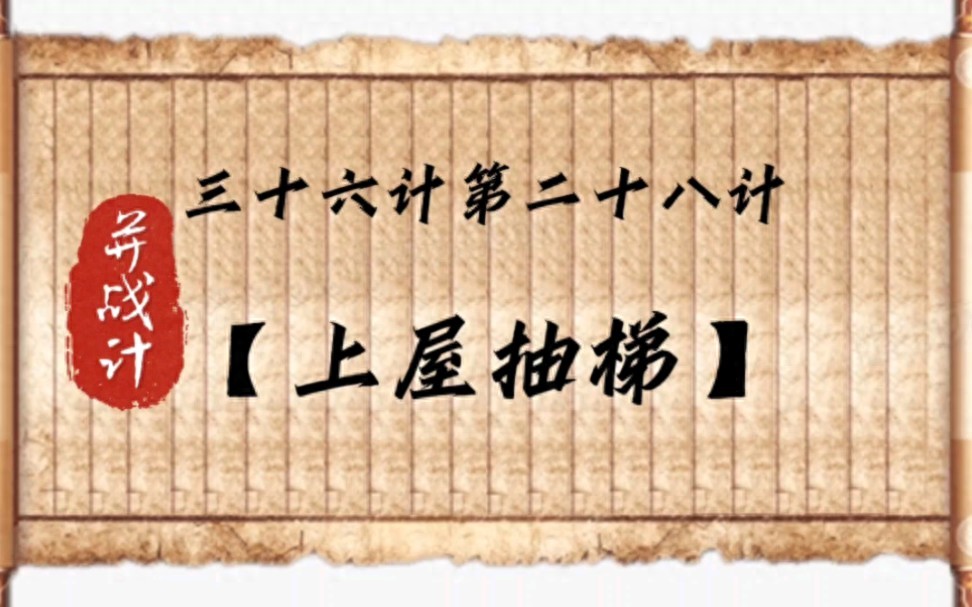

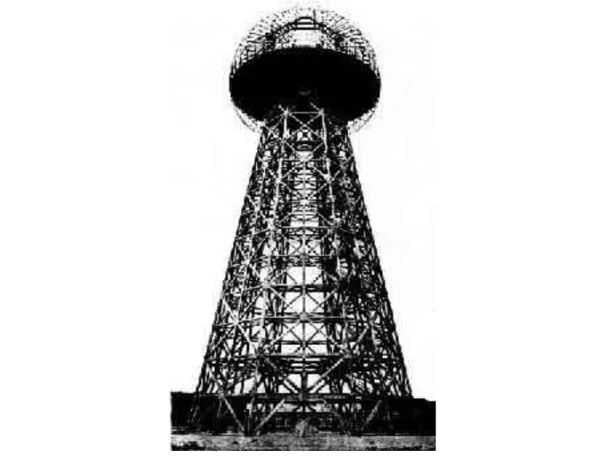

1901年,特斯拉在美国长岛建成了著名的特斯拉塔,这座塔也被称为沃登克里弗塔,如图2(a)所示,目的是实现数十英里的远距离无线电能传输,他还提出了一个雄心勃勃的想法:将地球当作导体,在地球和电离层之间构建低频共振,特斯拉在实验中发现地球的共振频率大约是8Hz,1952年德国科学家舒曼在研究地球及其电离层的系统时也检测到了这个共振频率,后来这个频率被命名为舒曼共振,利用环绕地球的表面电磁波来远距离传输电力,目标是实现全球无线电能传输,如图2(b)所示。尽管这些尝试和想法因为财政等限制最终未能完成,不过后来的研究者已经验证了这一方案的可用性。

(a) 沃登克里弗塔

图2.特斯拉建造的沃登克里弗塔及其全球无线电能传输设想

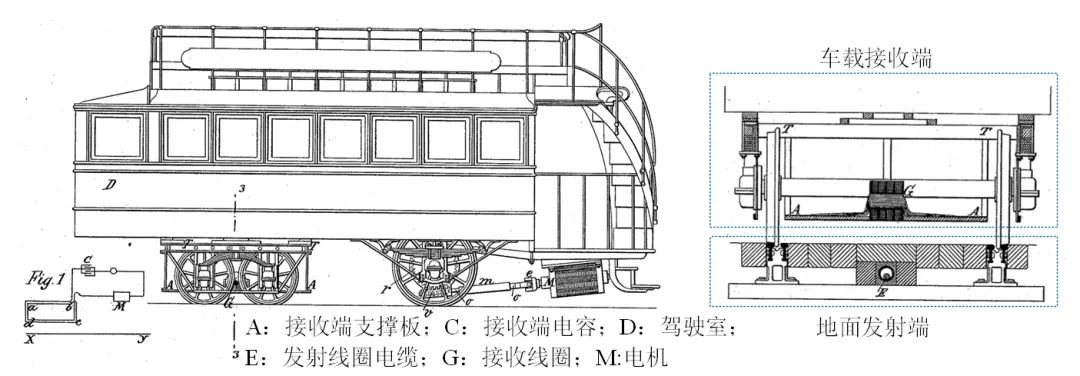

1894年,M. Hutin与M. Leblanc同样获得一项美国专利授权,该专利涉及轨道交通无线充电系统,具体名称为“Transformer system for electric railway,US0527857”。他们提出了牵引电车感应供电方案,这一技术构成了现代电动交通工具动态无线充电的基础,其工作原理如图3所示。图中,发射端导线E系由整根铜缆组成,安放于管内,且埋没于路面沥青之下,接收线圈G的线匝环绕铁芯,配置于电车底部,经电容与牵引电机串联相接,接收端初次运用串联电容的均压手法。

(a) 主视图

(b) 侧视图

图3 展示了Hutin和Leblanc所设计的轨道交通无线供电方案示意图

1960年,B. K. Kusserow把感应供能方法用到植入式血泵上,这标志着无线电能传输技术开始在植入式医疗器械供能领域展开研究工作。紧接着,J. C. Schuder等人于哥伦比亚密苏里大学着手一项名为“经皮层能量传输”的科研项目。

1980年代末期,奥克兰大学的J. T. Boys教授负责的研究小组着手对IPT技术开展全面研究,他们深入探讨了该技术的基础理论,系统频率的检测方法以及稳定运行的策略,还研究了功率调节的方法,分析了不同补偿电路系统的性能特点,考察了能量与信号同步传送的机制,并评估了系统的稳定性,这些研究为IPT技术的创新发展提供了关键支持。

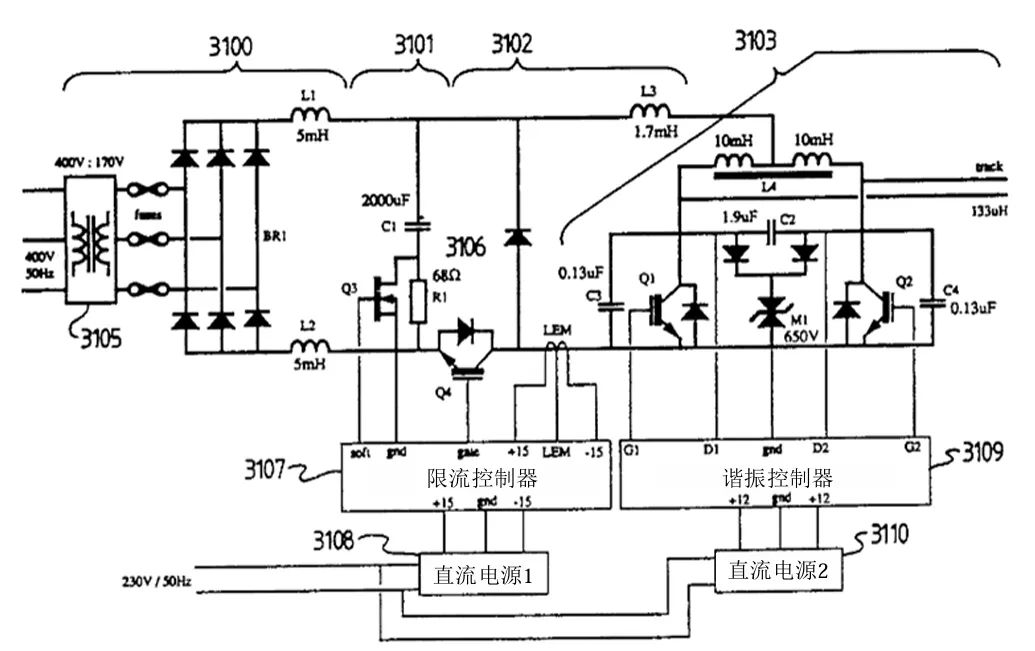

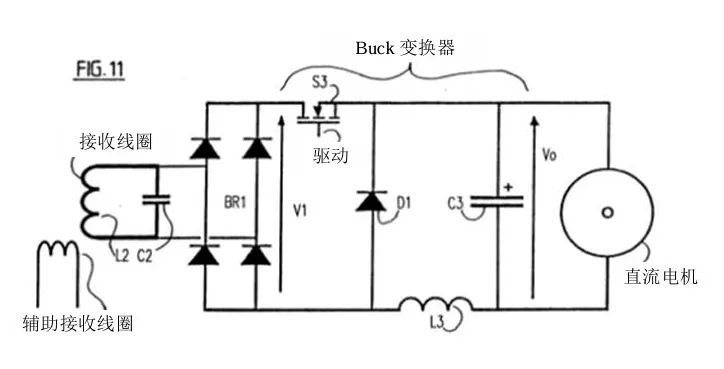

J. T. Boys教授在1991年向美国提交了专利申请“Inductive power distribution system,US5293308”,该申请首次完整阐述了感应式无线电力传输装置的结构规划与参数配置方案,具体示意图参见图4。交流电通过整流形成直流电,直流电经过Buck变换器处理,再经由自激推挽式逆变电路,驱动发射导轨与初级线圈电容产生谐振,并输出高频正弦波,该正弦波用于驱动发射导轨。接收端设置在车辆上,运用并联补偿技术,并借助E形磁芯进行磁力集中,接收线圈产生的信号经过整流和开关控制,最终为负载提供电力。但是因为受到效能和开销等要素的影响,J. T. Boys教授探究的电磁感应型无线电力传输方案的实际作用范围通常不超过几十公分。

(a) 导轨侧发射端

(b) 车载接收端

图4.Boys教授提出的一种感应式无线电能传输方案

2007年,美国麻省理工学院的Marin Soljacic教授及其研究集体,在远距离无线能量传递方面获得了重大进展,他们研发的实验设备如图5所示,该装置包含两个铜质导线绕制的线圈,每个线圈的直径为60厘米,导线直径为6毫米,这两个线圈被设定为拥有完全一致的固有振荡频率。发射线圈与高频交流电源相接,接收线圈则与一个60W灯泡相连,两者相距2米能够“隔空”使灯泡发光,电能转换成功率达40%,当距离缩短至1米时,转换效率可提升至90%左右。Marin Soljacic为这项技术取名为“Witricity”,这指的是无线电力传输技术,同时它也被称作磁耦合谐振技术,简称为MCR-WPT,他运用耦合模理论构建了模态方程,从而推导出系统中的能量传递规律,这项研究成果以《强耦合磁共振的无线电力传输》为题,刊登在2007年的《Science》期刊上。这项学术成果公布之后,全球范围内引发了无线能量传输领域的研究热潮,众多国家的学者纷纷投身于磁耦合无线能量传输技术的研究行列,从而加速了无线能量传输时代的来临。

图五展示了Marin Soljacic教授团队研发的MCR-WPT无线能量传输系统装置

必须强调的是,自从麻省理工学院公布MCR-WPT技术之后,相当一部分科研人员起初觉得IPT与MCR-WPT的能量传递方式存在显著差异。二零零九年,华南理工大学张波教授在《中国电机工程学报》上发表文章,说明MCR-WPT技术属于IPT技术的一种特殊情形,这种情形是驱动频率与磁耦合装置的固有振动频率完全一致时出现的,在这种状态下,其线圈回路的电阻抗值降至最低点,因此能够促进能量实现高效率的传送。东南大学黄学良教授对共振式无线电力传输系统的两种解析方法进行了比较研究,这两种方法分别是耦合模理论方法和电磁感应电路互感模型方法,他验证了这两种方法在效果上是一样的。因此,研究领域开始普遍认为磁共振式无线电力传输和感应式无线电力传输在磁场交互方面的根本特性是相同的,学者们不再特别强调这两种技术的差异。

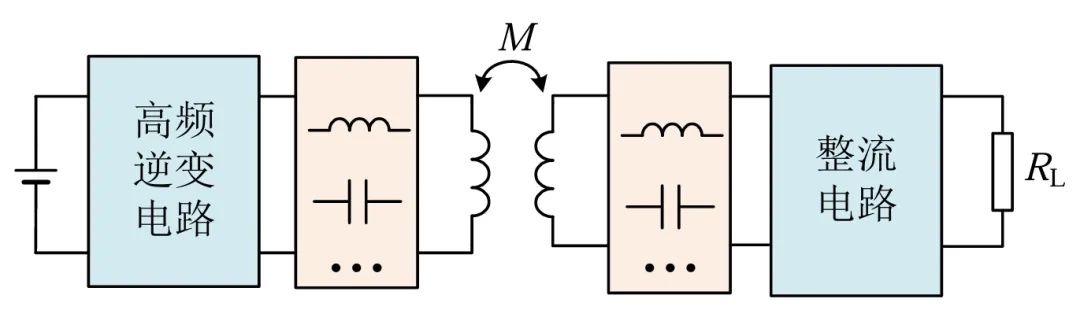

感应类或谐振式无线能量传输技术的基础电路构造如图6所示,高频逆变部分负责把直流电转为高频交流电,该交流电在发射端实施补偿处理,随后借助磁耦合装置传送到接收端,接收端再进行补偿和整流,最终为直流用电器提供电力。

图6.磁耦合无线电能传输系统的基本电路结构

产业化应用案例

Qi标准面世以来,无线充电在电子产品行业实现了爆发式进步。首部采用Qi无线充电技术的手机型号为Sharp SH-13C,该机于2011年8月正式发售。紧接着,包括华为、苹果、三星在内的众多厂商,纷纷将符合Qi规范的无线充电功能,整合到智能手机、智能腕带、无线音频设备以及平板电脑等终端产品中。

海尔集团与重庆大学孙跃教授的团队共同研发的“无尾电视”,于2010年国际消费电子展期间进行发布,该产品首次实现了磁耦合谐振技术、信号无线传输以及网络无线连接这三种技术的整合,能够将100W功率在距离接收终端1米的范围内进行无线传送。海尔集团的研发部门现已着手将无线供电技术整合进各式各样的家用电器,致力于实现产品的配套与系列化生产,由此构建起海尔品牌的“无线家庭”整体服务方案。

交通行业里,1997年,德国Wampfler公司,如今属于IPT Technology,同新西兰奥克兰大学联手,运用IPT技术,开发出轨道游览车辆,其输送能量可至20千瓦。后来,Wampfler公司相继开发出用于观光电梯和车间运输的IPTRail技术,同时尝试了总长400米的150kW载客轨道车,该车辆预定运行速度为每小时37.8公里。

2007年,马林·索尔贾希克教授在MIT创办了WiTricity公司,该公司专注于研发各类电动车的无线充电技术,涵盖跑车、轿车和SUV等车型。目前已开发出功率分别为3.7kW、7.7kW和11kW的无线充电设备,其充电距离可达到9至28厘米。充电效率高达92%至94%,其中线圈部分的效率可达到98%。该系统具备停车位置偏差的自动补偿能力,还集成了异物探测和生物体检测功能,并支持WiFi无线通信。此外,它还支持V2G技术,能够实现与电网的高效双向能量交换。二零一八年,宝马发布了配备无线充电技术的五三零埃伊派洛版车型。现阶段,无线充电技术正与十多家汽车行业领军企业合作推进研发工作,诸如奥迪、特斯拉、三菱等公司。

韩国高等科学技术研究院自2009年开始实施在线电动汽车计划,在高频变流器、低电磁干扰性能、系统动态特性研究、磁耦合装置等领域收获颇丰,迄今已研制出五个代际的OLEVs系统,并在首尔、大田、丽水、龟尾等区域开展测试及商业运作。

二零一零年十一月,由奥克兰大学设立的企业Halo IPT着手开发感应式电力传送方案,二零一二年十月,该企业整体出售给美国高通集团,二零一五年四月二十二日,在FormulaE电动方程式联赛的赛事中,高通展示了其研发的Halo无线车辆充电方案,二零一六年时,Halo IPT已经实现半动态充电,能以最高三十英里每小时的速度完成无线电力传输。二零一九年二月,WiTricity企业取得了Halo在无线充电领域所持有的知识资产,并以此为基础,持续推动这项技术的市场应用。

二零一八年,美国Momentum Dynamics企业研发了一款二百千瓦的动态无线充电设备,这套装置包含四个并列的供电线圈,单个可输出五十千瓦开yun体育官网入口登录app,配备在比亚迪K9S车辆上,通过短暂停靠实现充电,每次仅需七至十分钟,能够将电池容量维持在百分之七十五上下。Momentum Dynamics还为通用汽车等汽车制造商设计了多种功率规格的无线充电设备,包括3.3千瓦、7.2千瓦以及10千瓦这些不同能量等级的产品。

西南交通大学的一个研究小组,在中国工程院钱清泉院士的引领下,于2010年率先在国内倡导并实践了轨道交通大功率动态无线供电技术的创新探索,专注于推动该技术应用于磁悬浮列车、港口自动导引车以及特殊环境下的需求。2013年10月,该研究小组成功打造出国内首部40千瓦动态无线供电轨道试验车辆。

二零一四年九月十八日,中兴通讯股份有限公司与东风汽车公司合作建设的新能源汽车大功率无线充电公交商业化试点项目在湖北襄阳启动并运行,是中国首个无线充电公交商业化试点项目,该系统由南京航空航天大学陈乾宏教授主持研发,包含两台三十千瓦无线充电装置串联而成,新能源汽车在经过改造的站牌停靠后即可完成充电。

二零一六年,重庆大学携手南方电网,成功打造了国内首条动态无线供电系统示范性路线。该路线全长一百米,最高能输出三十千瓦功率,其能量转换效率达到了百分之七十五到九十。

二零一七年,哈尔滨工业大学和国家电网公司联手打造了张家口张北县电动客车180米动态无线充电试验段。此系统运用2.4米单元式发射轨道串联技术,每四条发射轨道构成一个单元,各单元配备一套电源设备,单独完成充电任务。该实验线路的电能传输距离是20厘米,最大能够偏移40厘米,当实验车辆以40km/h的速度行驶时,可以传输20kW的功率,整体效率超过85%。

2018年10月,东南大学黄学良教授团队与重庆大学孙跃教授联手打造了全球首条集多种功能于一体的电子道路,该成果在“一带一路”能源部长会议和国际能源变革论坛上大放异彩,开创了电动汽车无线充电、道路光伏发电、无人驾驶三项技术的综合运用,达成了电力传输、交通运行、信息交互的智能整合,被称作“无需断电的智能交通网络”,其充电能力达到11千瓦,最高效能可至90%,全面彰显了中国在新能源科技方面的卓越成就,具体形象见图7。

图7,东南大学与重庆大学共同研发的11千瓦电动汽车动态无线充电系统

2021年,孙跃教授团队成功建立起一座60kW的电动汽车动态无线充电系统示范项目,这一项目在当时是中国功率等级最高的电动汽车移动式无线充电设施。该设施铺设的充电道路全长53米,其充电效率能够达到86%,同时车辆内部的电磁辐射值控制在5 μT以下,这个数值远远低于国家规定的27 μT标准。

2023年1月7日,西南交通大学何正友教授的团队研发出一种创新型的无线供电城轨车辆,该车辆在中车唐山厂完成了下线,标志着国内城轨车辆供电方式实现了从“有线”向“无线”的历史性转变。

电动船只方面,投入实际应用的无线供电装置不多。首先,船只需要很高的充电能量,通常要达到兆瓦以上级别;其次,在充电过程里,船只会不断受到风力、波浪以及吃水深度的共同影响,再加上货物装卸导致船身倾斜和吃水深度变动,岸边停泊的船只就会持续出现不规则晃动,这对保持充电稳定性和可靠性构成很大困难。2017年8月,芬兰的瓦锡兰公司与瑞士凯伏特公司合作,研制出一种大功率船舶无线充电及系泊综合系统,在混合动力渡轮“MF Folgefonn”上进行了试验。该系统的陆地无线发送装置在船舶停泊时,能与船体无线接收装置自动对接,既能实现无线供电,又能完成系泊任务。母线电压达到1000伏,充电能力超过一兆瓦,充电距离最远可达半米,充电成效高达百分之九十七。这艘渡轮是全世界第一艘运用高压大功率无线充电技术的商业电动船,具体形态见图八。

图8.全球首款电动船舶高压无线充电系统