“中国游戏算法诉讼第一案”中的情绪与事实

哲学家马克·奥勒留讲道:我们所听闻的种种,都不过是一种观点,并非事实,我们所目睹的一切,皆是一个视角,并非真相。

在这样一个时代,观点过剩,事实稀缺,视觉超载,真相匮乏,穿透情绪迷雾的人往往比陷入情绪化深坑的人更接近事实,更靠近真相。

连日来,备受关注的“中国游戏算法诉讼第一案”进行了开庭审理,这一事件引起了媒体的集中报道,也受到了舆论的广泛关注。

事件起因是,青岛律师孙千和是《王者荣耀》玩家,他在打排位赛时,发现连胜几局后,会匹配到很菜的队友以及很强的对手,他觉得游戏匹配机制不公平,所以起诉腾讯,要求腾讯公开《王者荣耀》匹配机制细节。

孙千和律师在社交媒体上晒出了起诉《王者荣耀》始末。

腾讯方面称,虽没有义务,《王者荣耀》一直与玩家保持交流,不断向玩家解释匹配机制,不过不是原告所要求的“细节”。之前《王者荣耀》派团队专门和孙千和沟通时讲,匹配机制细节属于商业机密。

审理当日法院没有当庭宣判,“律师起诉腾讯”这个话题本身热度很高,争讼与日活过亿的现象级手游《王者荣耀》相关,起诉理由是带有阴谋论色彩的“胜率操控”,所以该案在游戏圈激起了不小的涟漪。

鉴于这场博弈有其特有的指向性,这起案件必定会成为行业标志性案例 。案件抛出了三个议题 ,竞技类游戏玩家的胜负是否由匹配机制决定 ,该如何判断游戏平台是否通过匹配机制制造沉迷 ,游戏匹配机制细节算不算商业机密 ,显然这些都值得多方认真辨析 。

01

游戏玩家都清楚,在MOBA(多人在线战术竞技)类游戏里,仅仅自身水平处于良好状态是无法赢得PK的,还需要考虑对手的情况,并且依靠队友的配合 。许多玩家有着这样的心态 :既惧怕如同神一般强大的对手 ,又更加害怕像猪一样糟糕的队友 。

怎样避免碰到处于王者段位的对手,怎样确保遇到的是神仙级别的队友呢?这实际上是一个无解的难题,在很多情况下,既无法避免,也没法确保。对于游戏规则制定者而言,通常会借助平衡性规则设计来缩小双方的实力差距,避免“碾压局”对玩家体验造成损害 。

《王者荣耀》的匹配机制是游戏中实现“实力相近玩家对抗”的核心工具,它带有明显的平衡性底色。本质上,这套规则能将多位实力相当的玩家在短时间内安排到同一对局,以此营造势均力敌的公平对战环境,它是游戏平台为解决玩家实力悬殊问题摸索出来的技术解决方案 。

从玩家的角度来看,匹配机制会对队友和对手的配对产生直接影响,所以要求它能够经受公平性的检验,这是无可厚非的。

匹配机制是MOBA类游戏里的核心工具,该工具能实现“实力相当玩家对抗”。

对众多游戏玩家而言,他们所追求的是,经历几局游戏后,若是赢了开yun体育app入口登录,会产生“我们队凭借实力取得胜利”这样的成就感,要是输了,就会惋惜“这盘表现欠佳” 。

只不过,玩家对于“势均力敌”的认知会受到多重因素影响,毕竟团战对线是个输赢不单受制于段位本身的复杂场景。《反直觉》作者迈克尔·莫布森说过,复杂性的增加会增加运气的作用,还会抵消强大技能和资源优势的作用 。

游戏平台会从匹配策略优化、特殊场景处理、透明度建设等方面持续改进,目的是改善玩家游戏体验,即便如此,仍有玩家认为输了比赛是因为匹配机制不佳,所以匹配机制总是容易受到指责 。

在此背景下,律师孙千和对《王者荣耀》匹配机制提出发难,这在那些“赢了就觉得是自己发挥得好,输了就怪匹配不合理”的人群中引发了共鸣,这也是在情理之中的 。

她觉得存在一只无形的手在操控玩家的输赢,玩家要是连赢几把,就会匹配到“猪队友”,进而输掉比赛;要是连跪几把,又会匹配到“神仙队友”,直接被带着躺赢。双方看似是5V5的对抗,但在实力分配环节并不对等,所以她被部分相信她的人奉为嘴替 。

她契合了“玩家苦不公平匹配机制久矣”这股情绪,因此坐稳了“为玩家发声”的人设。

问题来了:所谓的“被系统制裁”,是基于大量数据和海量样本支撑的客观事实,还是被虚假同感偏差以及选择性记忆强化后的主观感受?

要廓清这些,显然需要跳出由个例与直觉合成的表象,要更多地以事实为基础,要进行条分缕析。

02

首先来看第一个问题,竞技类游戏玩家的胜负,是否由匹配机制决定?

孙千和觉得,《王者荣耀》玩家的胜率并非由自己以及4名队友来决定,而是有可能受到游戏匹配机制的操控,系统会把玩家的胜率控制在50%左右 。

这是信奉“ELO制裁”的用户常有的看法,连赢之后,总会遇到“坑货队友”,还会碰到“超强对手”,连跪之后,又会遇到“补分局”,也会碰到“福利局”,而这是匹配机制挖的坑 。

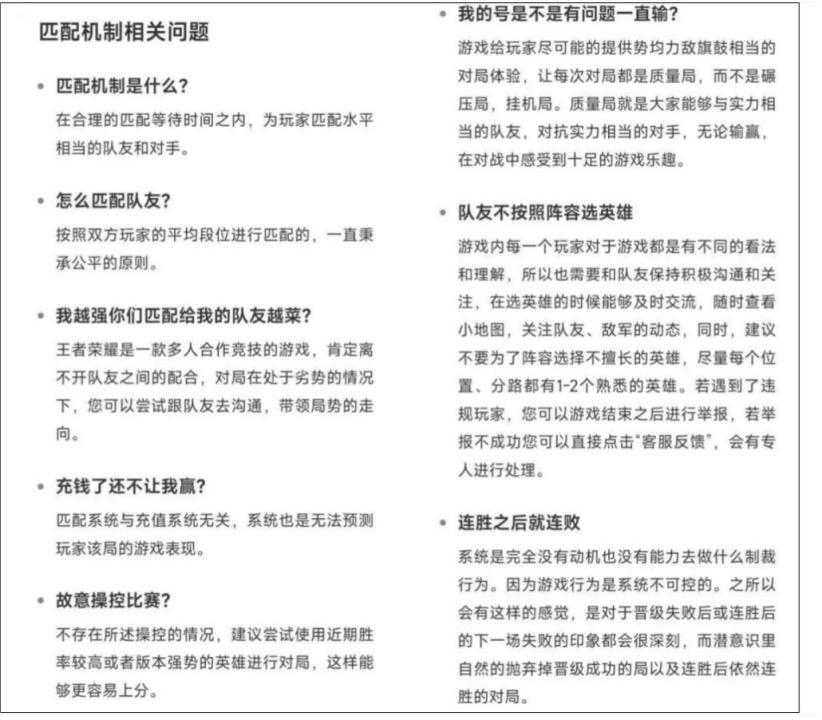

但据公开报道,腾讯客服页面曾针对一些质疑做出解答,这些质疑包括自己越强队友越菜、连胜之后连败等,解答内容为:“系统完全没有动机也没有能力去做制裁行为。游戏行为是系统不可控的。之所以会有这样的感觉,是因为对于晋级失败后或连胜后的下一场失败的印象都会很深刻,而潜意识里会自然地抛弃掉晋级成功的局以及连胜后依然连胜的对局。”

腾讯客服页面曾针对用户疑问做了回复。

这番回复,倒是符合神经科学家约翰·卡乔波的分析,人类大脑对负面事件的记忆强度,是积极事件的2 - 3倍,人类大脑对负面事件的反应敏感度,也是积极事件的2 - 3倍。

就玩家胜负而言,胜负天平发生倾斜,通常是源于多重变量的叠加。除了对手队友的分配情况,团队协作会对胜负产生影响。阵容搭配也会对胜负产生影响。战术选择同样会对胜负产生影响。即时沟通的质量也会对胜负产生影响。生理疲劳方面的表现会对胜负产生影响。情绪波动方面的表现会对胜负产生影响。网络延迟等方面的表现会对胜负产生影响。暴击概率等层面的变量会对胜负产生影响。技能命中判定等层面的变量会对胜负产生影响。这些影响远超静态算法 。

一般来说,在实力相对均衡的前提下,团队配合默契,战术沟通顺畅,阵容搭配合理,英雄阵容互补,战术选择得当,团战推进、分路带线或野区入侵策略得当,整体状态在线,没有心不在焉,这样的团队更容易取胜。

归根结底,胜负更多是玩家操作与团队协作瞬间产生的结果,匹配只是初始条件,不能替代人的主观能动性,它与胜负可能有较弱的相关性,但不一定有很强的因果关系。把胜负完全归因于匹配好坏,夸大了匹配在“多因一果”中的重要性,也简化了MOBA游戏的复杂性。

至于50%的“胜率诅咒”,有两点需要考虑。其一,庭审披露随机抽取的几组玩家,其胜率分布在70%-80%之间,这证明很多高水平玩家并未被“50%胜率定律”锁定。其二,第三方平台数据确实显示,单排玩家胜率大多分布于48%-52%区间,但这更多是统计学规律的体现,即当海量玩家在ELO系统下博弈时,正态分布本就是自然结果。

很多人应该思考一下,当把连败之后匹配到“强力队友”看作是系统给予的“福利局”时,这究竟是算法干预所导致的结果呢,还是概率分布里正常回归均值所产生的情况呢?

事实上,本该在“谁提出谁举证”规则下承担举证责任的孙千和律师都表示,自己“没有(关于匹配机制不公平)很切实的证据”,自己和网友搜集的证据在法庭上的证明力比较有限,很难证实自己被针对 。

03

再来说第二个问题:游戏平台有无通过匹配机制强化沉迷机制?

孙千有所怀疑,匹配机制借助人为干预,致使玩家陷入“希望 - 失望 - 再希望”的循环开yunapp体育官网入口下载手机版,这容易让玩家沉迷,这类看法具有一定代表性 。

在许多人的想象里,平台背后有只黑手,它把游戏精心设计成了“斯金纳箱”,它会故意借助动态难度调节,通过“连胜 - 连败”的节奏操控并刺激玩家的“持续投入欲望”,使玩家停不下来 。

但此类指控大多是基于自由心证,基于零星案例开yun体育官网入口登录app,缺乏详实数据支撑,更不要说量化匹配机制与沉迷行为的关联度了。

要论证游戏平台的匹配机制是否异化为沉迷机制,最有力的方式是拿数据说话,比如对大量不同水平玩家在不同时间段、不同游戏模式下的胜率进行长期监测,对这些数据进行分析,考虑玩家的游戏时长、间隔等与匹配机制之间的关联,在这个基础上进行估算。

实际上,从行为逻辑方面来看,电子游戏跟其他娱乐方式没有差异:竞技游戏里对胜负的执着念头,和球迷为赛事整夜不睡觉、书迷通宵接着追更新的心理是一样的;玩家对游戏不断投入,与人们刷短视频时说的“再看一条”、追剧时说的“再看一集”没有本质区别。这些都是在愉悦体验推动下的行为自然延续,体现了娱乐活动共有的吸引特性。

竞技类游戏和竞技体育一样,只有输赢两种结果,输赢都会刺激多巴胺、激起心流体验。输了想继续比赛,是因为挫败后有心理代偿需求。赢了也想继续比赛,是由于成就感与探索欲的驱动。没必要用渲染沉迷的方式,对很多正常的情绪满足行为暗含负面预设。

竞技类游戏中往往有输有赢。

耐人寻味的是,孙千在提及沉迷这件事时,说的不只是未成年人沉迷,还涵盖了成年人,并且认为仅仅强制下线是不够的 。

法律赋予成年人完整的民事权利,其核心包含对个人时间的支配权,还包含对娱乐方式的支配权。对具有完全民事行为能力的成年人的私域行为进行干预,这不是“到位”,而是“越位”。

从平台动机来看,人为制造“碾压局”的吸引留存效果,并不比实力平衡下的激烈对战更强,还会带来体验恶化的风险,也会带来用户流失的风险,那么平台有多少“硬控”出一边倒式胜负的动力,这也要打个问号。

04

接着来说第三个问题,游戏匹配机制的细节应不应该公开透明,这算不算商业机密?

孙千基于知情权提出请求,要求公开《王者荣耀》游戏玩家对局匹配机制明细,其中涵盖系统为玩家账号匹配队友及对手的具体影响因素,以及各因素在不同游戏模式下的占比权重大小等内容 。

但依据《消费者权益保护法》,游戏匹配机制不在法律明确的知情权适用范围内,它不属于商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成份、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务,也不属于服务的内容、规格、费用等有关情况。

要求公开匹配机制的细节,这一要求容易与法律层面对于“商业秘密”的保护原则产生冲突。

要明白,匹配机制是MOBA游戏的基础设施,其独特性是构成产品差异化的重要因素。它如同外卖或网约车平台的核心调度模型,关系到企业的核心竞争力以及技术护城河。你能够呼吁它公开基本的定价逻辑,然而却不可以要求它公开核心的调度模型,你能够呼吁科技企业公开纲要性的原则,但是不可以要求企业把源代码、目标函数、调整参数等商业秘密详细地告知 。

就游戏而言,孙千等人打着“算法透明”的旗号,要求平台公开匹配机制的详细内容 。

但有两点值得注意:其一,把匹配机制和游戏算法等同起来,这属于对局部功能组件与全局技术体系的混淆 。其二,在不少人默认“算法 = 控制”的情形下,给匹配机制加上“算法黑箱”的罪名,这样做的基础并不牢固 。

近年来,不少平台都在公开算法原理,美团曾宣布设立算法公示专区,抖音曾公开其“推荐优先级公式”,但这些公开的都是纲要性内容。在司法实践中,法院对算法细节公开请求持审慎态度,如阴阳师抽卡概率案就只要求公示综合概率,未强制披露底层算法 。

在原理公开方面,腾讯游戏自2016年起,便持续披露《王者荣耀》的匹配机制原理,其中涵盖ELO评分规则,以及段位匹配逻辑等内容 。

《王者荣耀》官方曾多次公告匹配机制优化情况。

还要看到,很多玩家对匹配机制存在疑虑,其本质是对透明的期望,然而,“透明即公平”这个命题存在误区。

首先,公开匹配机制细节或许会引发严重风险,黑产团队能够依据此开发代练脚本、作弊工具,竞争对手会借助逆向工程来侵蚀技术壁垒,玩家也有可能利用机制漏洞,比如“卡分”行为,诸如此类行为,都会破坏公平。

其次,匹配机制透明并不等同于结果公平,ELO系统是基于概率论设计的,它无法消除随机性对单局体验的影响,也无法避免出现“福利局”之类的情形,然而这并不能得出“机制不公”的结论 。

05

说到底,“中国游戏算法诉讼第一案”涉及《王者荣耀》的匹配机制,它是个体诉求与产业权益相互碰撞的一个缩影 。

在一定程度上,它的意义已经远远超出了个案的胜负,指向了数字化时代的两个重要命题,一个命题是机制创新与个体权益的平衡,玩家有权利要求公平的体验,但是需要用客观证据来界定“不公”,另一个命题是技术保护与行业发展的平衡,商业秘密是创新的基石,公开的边界应该由法律来框定。

对于游戏行业来说,要尽可能让匹配机制变得更加完善,还要增进用户的信任,这仍然需要持续不断地努力。

从匹配机制优化的角度来看,引入多维表现数据能够确保MMR计算的精准度,在这方面就存在继续探索的空间。

从增进用户信任的角度来看,可以考虑定期发布分段位胜率曲线,发布违规账号处理数据,设立玩家申诉通道,建立匹配机制公平性评估框架。除此之外,还可以通过游戏内教学模块普及匹配机制原理,减少因认知偏差引发的误解。

对用户而言,用数据实证取代主观指控,以理性思考替换情绪先行,这是网络时代应有的修养。“人心中的成见是一座大山”,然而理性能够把它移开。

可以肯定的是,只有抛弃情绪化“对线”,将事实与法律当作对话基础,才能够厘清此事中的是非,进而推动游戏产业在公平与创新的轨道上走得更远 。