科研简报:电场耦合式无线电能传输技术的应用进展

近些年开yun体育app入口登录,科技持续进步,社会不断变化,无线能量传输逐渐融入大众日常,并且已连续两年入选世界经济论坛评出的全球十大前沿技术,该技术对世界影响深远,极有可能为全球性难题提供解决方案,展现出巨大发展前景。

依据传输方式,无线电能传递能够分为两种类型,一种是近场的电场感应式无线能量传递,另一种是磁场感应式无线能量传递,再一种是远场的电磁波发射式无线能量传递。

电场耦合无线能量传递是一种技术,依靠金属板间电容耦合来传输能量,这种技术具备高效的能量传递性能,不会引发涡流现象,并且具有成本低廉、能量损耗小的优势,因此受到了广泛关注,成为当前无线能量传输领域的研究重点。该无线能量传输方式依靠电场进行能量传递,其缺点主要表现在安全性不够高,以及在中远距离充电方面存在局限性,但除此之外,与依靠磁场进行能量传递的方式相比,它在其他各项性能上均展现出显著优越性。

1 常见应用领域

电场结合能量无线传输和磁场结合能量无线传输有相似之处,电场结合能量无线传输也能用到许多地方,比如铁路系统,电动车辆停着充电,无人飞行器,以及工业用的电机设备。

铁路行业部分研究者参照磁场交互型无线电力传输装置的四线圈构造,构想出一种适用于电场交互型无线电力传输的中转联合构造,该构造在既有磁场交互型无线电力传输装置上增设两个中转构造,这两者分别同发射端线圈与接收端线圈形成磁场交联,而两个中转构造彼此间则通过电场交联,之所以这样设计,是因为轨道与地面能够充当中转线圈的电流回流通道,因此中转联合构造仅需一组金属电极板,能够显著提升耦合电容值,进而增强系统发电量与运行效能。

有研究者指出,铁轨的边缘部分能够充当散热装置,所以采用铁轨来建立传输回路的能量传递能力,要比使用轮胎构建的回路更为出色。

电动汽车静态充电方面,有研究者采用车辆四个轮子的金属圈作为接收电极,通过扩大接触面积,实现了60瓦的传输能力。该研究者还提到,通过提升电极的电压,能够增强电极之间的电场,进而提升传输能力。

部分研究者借助汽车底盘上存在的电容性互联体系,将其改造成阻抗协调系统,从而显著增强了能量输送的紧凑度,输送的功率值将近六百瓦特。二零一五年以来,美国圣地亚哥州立大学相继研发了数种适用于电动汽车补能的电路构造,这些方案实现的转换效能都超过了九十个百分点,同时还将电场型无线能量传递的功率层级正式推升至千瓦规模。部分研究者把车体与地面当作一对板状物对待,再配合另外一对金属板,组成能传递能量的装置,能够传输3.3千瓦的动力,两板间保持二十五厘米的安全间隔,不过板间的电压高达二万四千七百二十伏,因此需要更加重视安全防护措施。

无人机技术中,部分研究者将补偿网络、升压变压器、逆变器全部设置在发送端,接收端电路仅由小型半导体元件构成,从而减小了负载端的体积和重量,在确保无人机正常运行的前提下,成功传输了约10W的功率,其传输效果与磁场耦合式无线电力传输系统相当,不过效率仅为70%,仍需进一步提升。

美国威斯康辛大学在工程电机行业,于2012年至2015年间研发了多种创新耦合装置,例如多层极板联合系统、流体动力轴承联合系统、滑动轴承联合系统等,不过都因技术障碍未能投入实际使用;该研究组在2017年进一步构思,将电场耦合型无线能量传输技术用于替代传统线缆连接的线性运动装置,通过调整导轨滑块的构造,形成多组耦合电容器,将逆变器安装在导轨部分,在滑块端配置整流装置,成功构建了频率为3.66MHz、功率达111.9W的电场耦合型无线能量传输系统。

2 特殊应用领域

电场耦合型无线能量传输体系,在众多常规用途之外,于某些专门用途上,比磁场耦合型无线能量传输体系展现出更突出的长处,诸如水底无线补能情形、移动无线补能情形、医疗装置及旋转设备无线补能情形等等。

水充当传导载体时,耦合装置会并发出现电流传导的损失和介质材料的损耗,所以以水为媒介的环境与以空气为媒介的环境具备相异的性质。

某些研究者的分析显示,若以海水充当连接媒介,极板间的距离对连接装置的等效电容量没有作用,这一特点同使用空气作为连接媒介的情况有显著不同。还有研究者对水下电场型无线能量传输装置的连接部分进行了创新,一组金属板直接置于海水中,另一组金属板则先覆盖绝缘层再放到水下环境中这位研究者强调,直接接触海水的金属板,因为海水具备导电特性,可以视为一个电阻体,所以这个体系可以看作是双板电场联合型无线能量传递体系,并且对部件的位置没有严格限制,该研究者还揭示,该体系传递能量比率与海水里面离子的含量关联,不过没有明确说明两者之间的联系方式。

有学术研究指出,在频率低于200MHz的情况下,淡水引起的导电损失在整个损失中起主要作用,一旦频率超过200MHz,则介电损失成为主要因素。有研究者在此基础上指出,水下电场耦合型无线能量传输装置的传输效能,关键在于耦合装置的耦合系数k,与无载水介质的品质因数Q相乘的结果,为此该篇文献设计了一种能增强系统kQ的方法,进而提高了装置的效能。有研究者开发出一种配备减震缓冲装置的新型联动构造方案,该方案在20毫米的输送区间内,能够产生1千瓦的能量,其性能表现十分出色,成功率高达90%。

动态无线充电场景下,磁场结合型能量传输装置必须铺设很长的射频螺旋线圈来产生磁场,因此损耗和费用巨大,而电场结合型能量传输装置仅使用普通金属板即可,它具有损耗小、费用低的特点。

有研究者设计了一种F式补偿结构,能够有效减缓接收端撤离导致的逆变器功率器件电压电流波动,确保发射端在无负载情况下能自动切换至低功耗模式。有研究者设计了一种以电容器充当电子开关的“接收调节”型复合连接方案,当接收端分离时,发射端不会出现空载能量消耗及磁通泄漏现象开元ky888棋牌官方版,系统峰值输出功率为120瓦,最佳转换效率可达到81.42%。某个研究者借助双极板式电场联动无线电力传输装置为电动摩托补充能量,在3米长的铝制卷材上获得了200瓦的电能传输,不过其效能不高,需要持续优化。

电场耦合型无线能量传输的金属板最小能缩小到微米大小,这种尺寸比线圈更容易置入人体内部,它不会在医疗器械的金属外壳上引发涡流现象,同时也能防止对生物体组织产生热损伤,系统的电磁辐射微弱,不会干扰其他医疗仪器的正常运作,所以电场耦合型无线能量传输技术在植入式医疗领域展现出显著的应用前景。

有研究者首次尝试将电池组植入生物体,以此达成内置医疗装置的供电功能,有研究者另辟蹊径地建议利用体表皮肤充当能量传输的媒介,借此提升能量传递的比率,最终成功为面积仅1平方毫米、厚度达5厘米的植入装置进行无线供电,所获的供电能力为0.5毫瓦,能量转换的成效为百分之零点三九,尽管供电能力与能量转换的成效都显得微不足道,但这一成果证实了该途径具备实践价值。

某些研究者借助在生物体表及内部设置耦合电极,构成耦合电容,用以给面积达36平方厘米、厚度为2厘米的植入装置供电,传输功率为100毫瓦,效能约为四成;该研究者还观察到,由于人体组织导电性较好,对电场具备显著的削弱和遮蔽作用,因此其效能远逊于常规的无线能量传输系统。

有研究者选用猿猴进行试验,考察了运用柔性电极的植入设备,通过电场联合无线方式实现能量传递的系统,接触区域为四平方厘米,能量传送距离为七毫米,输出功率达零点一二瓦,能量转换率突破百分之五十。另外,科研人员注意到,通过生物体内部进行电场联合型无线能量传输的装置,其最适宜运作的频段位于100到200兆赫兹,不过这项探索需要体内感应板与体外激励板保持精确对接,从而对其应用范围构成了制约。

现在给旋转部件供电开yunapp体育官网入口下载手机版,多数使用“集电-电刷”手段,这种电力传输方法,不仅会引发较强的电磁干扰,干扰传感功能,而且长时间运行时,容易造成电刷磨损,若选用磁场耦合型无线电力传输装置,又会出现线圈绕制困难的状况,所以选用电场耦合型无线电力传输系统,是当前最理想的办法。

部分研究者最初设计了两种适用于旋转机械的耦合构造,分别为圆盘型和圆筒型,经过比较得知,圆筒型构造的电容量明显大于圆盘型;另一些研究者将气动力流体轴承引入旋转电容器构造,借助减小电容间距,扩大相对接触面,确保静止部件与运动部件间的电容关联达到最优,借助不同尺寸的流体轴承设计,可以使耦合电容比平板型构造提升百倍。

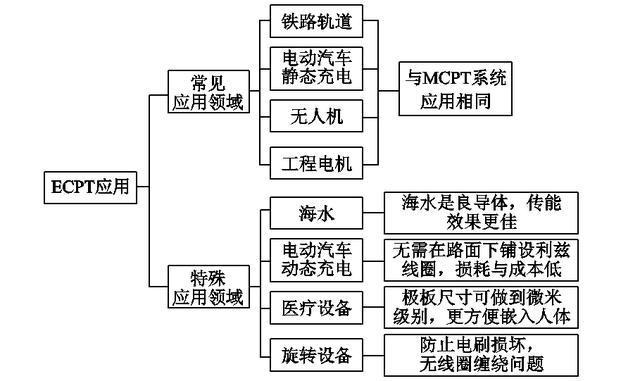

图1概括了当前电场感应型无线电力传输系统的各类实际用途。许多普遍使用情形下,电场感应型无线电力传输系统与磁场感应型无线电力传输系统效果相当,能够相互替换,不过少数特定使用情形中,电场感应型无线电力传输展现出比磁场感应型无线电力传输更突出的长处。所以,深入探究电场感应型无线电力传输系统十分必要。

图1 应用场景

这篇文章来源于2022年第五期的《电工技术学报》,文章的题目是“电场耦合式无线电能传输技术的发展现状”,作者是于宙、肖文勋等人。其中,于宙是第一作者,他是一名硕士研究生;肖文勋是通讯作者,他是一名副教授,同时也是硕士生导师,他的研究重点是无线电能传输的机理及其应用。这项研究工作接受了国家自然科学基金重点项目的支持,同时获得了广东省基础与应用基础研究基金的资助,此外还得到了中央高校基本科研业务费专项资金的扶持,以及“攀登计划”广东大学生科技创新培育专项资金的帮助。