一、牛顿第一定律

一、牛顿第一定律

上一节我们了解了如何表述物体的行进过程,不过并未深入探讨物体为何会呈现这种或那种的行进方式。要探究这个议题,就必须明确运动与力的相互作用。本节内容将着重分析运动和力的关联,揭示外力是导致物体运动情形产生转变的根本因素。力学领域里,有个分支专门考察物体行进状态而不探讨其与力的关联性,这个分支称为运动学;另有一个分支则专注于分析运动状态与力的相互作用,这个分支被称作动力学。

依据力学原理,若知晓物体承受的力,便能掌握其运动轨迹;反之,若明了物体的运动状态,同样可以推知其受力情形,如此一来,我们既能详述运动现象,亦可创设适宜条件,以引导物体按需行动。

动力学理论在制造和科研领域具有关键作用。构思各类机械装置,调控交通工具的运行速率,探究宇宙天体的运行轨迹,推算人造星体的运行路线,这些活动均需运用动力学原理,

牛顿是英国科学家的代表人物,他奠定了动力学的基础。牛顿于1687年发表了其重要著作《自然哲学的数学原理》。书中阐述了三条运动定律,这些定律被称为牛顿运动定律,构成了动力学的基础。本章的内容就是学习牛顿运动定律。

初中阶段我们已经接触过牛顿第一定律,这一部分内容我们首先来梳理一下相关背景,接着再对这一定律进行深入探讨。

回顾历史,早在两千多年以前,人类便开始探究运动与力的关联。然而,直到伽利略和牛顿(1642~1727)那个时期,这个问题才获得了科学的解答。

早在十七世纪之前,社会上普遍存在一种看法,即认为力是确保物体持续运动的关键因素。举例来说,若要使车子前行,就必须施加推力,一旦停止用力,车子便会停下。古希腊的哲学家亚里士多德(公元前384~322),正是基于此类日常观察,提出了自己的观点:要想让物体运动起来,就必须要有力的介入,反之,若没有力的作用,物体便会处于静止状态。

亚里士多德去世之后的两千年时光里,动力学领域几乎毫无突破。直到十七世纪,意大利享有盛誉的物理学家伽利略,通过实验探究,才阐明了相关现象的内在规律,并指出了亚里士多德看法的错误之处。伽利略察觉到,运动物体之所以会最终停止,是由于受到了摩擦阻力的作用。他声称:物体一旦获得某个速率,只要缺少使其增速或减速的因素,这个速率就不会变动,而这种情况只有在摩擦力非常小的平地上才能大致实现。从这种看法出发,力并非维系物体运动即维持物体速率的缘由,反而是促使物体运动状态发生转变即速率发生改变的因素。

伽利略是如何得出这个发现的呢?他并非脱离生活观察,而是深入剖析了这些观察。他考察了物体在斜坡上的行为,发现物体向下滑行时,存在使其加速的因素,速度持续提升;而物体向上爬升时,存在使其减速的因素,速度逐步降低。他由这一现象得出结论,说明在不受外力干扰的平坦地面上,物体的行进状态应该是既不加快也不减慢,速率应当维持稳定。不过伽利略也明白,由于地面存在阻力作用,这种平面运动的速度实际上不会保持恒定。阻力越小,物体以近乎不变速率行进的时间就越持久。若完全消除摩擦力,物体将能以固定速度永远运动下去。

借助先进的检测装置能够比较精确地检验前述论断。将物件置于一条平直的轨道上,并设法让物件与轨道之间产生一层气流,物件沿着这种充气轨道行进时受到的阻力非常小。轻轻推动一下物件,可以发现物件沿充气轨道的运动情形十分接近匀速直线运动。

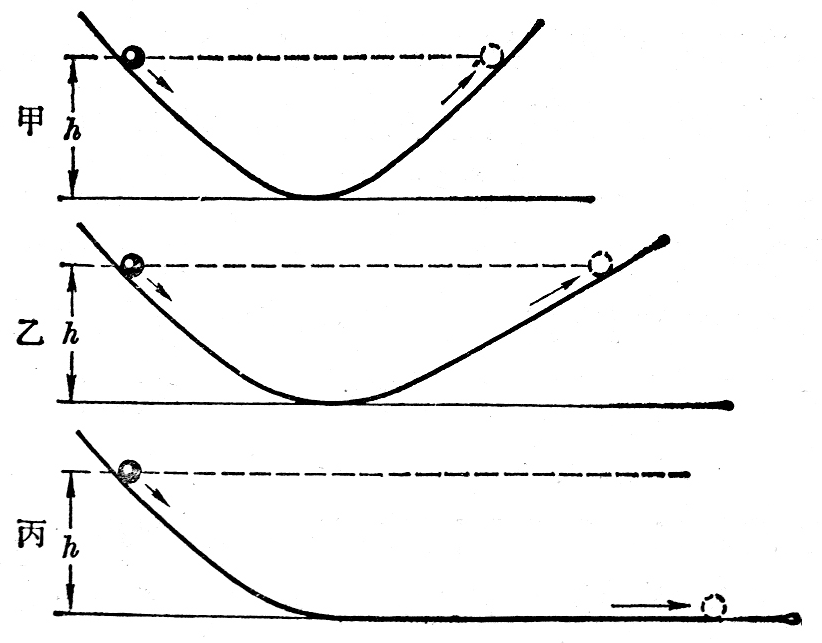

伽利略借助图3-1甲中的模拟情境展开分析,观察小球从第一个斜面静止状态下落的过程,发现其会继续向另一个斜面运动。假如完全没有外力干扰,该球能够抵达起始位置的高度,他由此推断,若将第二个斜面的倾斜度调小,如图3-1乙所示,小球在该斜面上的上升高度会降低,而会在水平面上维持恒定的运动速度持续前进,想要达到原有高度则需行进更远的路径。再逐步降低第二个斜坡的坡度,直至它完全变成平面,这时候小球就无法再抵达原先的高度,而是沿着平面以不变的速度不停前进。

图 3-1 伽利略的斜面实验

伽利略的实验虽然只是设想中的完美场景,不过它们确实根植于真实可靠的依据,伽利略将实际观察与理论思考融会贯通,这恰恰体现了他研究工作的非凡价值。伽利略通过认真探究理想实验,从而在动力学领域取得显著成就,这类实验以真实实验为根基,着重考虑核心要素,舍弃非关键部分,能够透彻展现事物的内在规律,属于科研过程中的关键手段。

十七世纪时法国学者笛卡儿对伽利略的观点做了进一步阐释和修正,他首次清晰阐述了惯性原理,提出物体若不受外力作用,其运动状态将保持不变,既不会减速,也不会改变前进路线开元棋官方正版下载,这一发现推动动力学发展迈出关键一步。

牛顿第一定律 牛顿参考伽利略等人的成果,结合自身探索,归纳了力学原理,确立了三条运动准则,首要准则阐述如下:

物体通常维持直线运动或静止不动,除非遭遇外力干扰而改变原有状态。

这就是牛顿第一运动法则。物体维持原有直线等速运动或静止状态的能力称作惯性,牛顿第一运动法则也被称为惯性法则。

坐在车里的旅客,一旦车辆猛然启动,身体会不由自主地向后倒去,这源于车子已经向前行驶而旅客却因惯性仍想维持静止状态的特性。反之,当车辆突然刹车,身体又会向前甩动,这是由于车子已经停稳而旅客因惯性仍要保持原有速度前行的结果。所有物体都具备惯性开元ky888棋牌官方版,这是一种内在属性开元ky888棋牌官网版,物体的运动无需外力来维持。

牛顿第一定律阐述的是一种理论情形,物体不受外力影响时的情况。然而,现实中的物体总会与周围环境产生联系,不存在完全不受外力影响的物体。当物体同时受到多个力的作用,如果这些力的效果相互抵消,合力等于零,即它们处于平衡状态,那么物体的运动状态将保持不变。我们一般见到的等速直线运动情形和静止情形,实际上都是物体承受彼此抵消的力的效果。

阅读材料:爱因斯坦谈运动的问题

存在一个核心议题,历经数千年仍因难度过高而界限不明,即关于移动的现象。……假设有件固定不动的物件,完全缺乏位移。要挪动此物,需施加外力,例如施力推动、举升,或借助马匹、蒸汽机等他物作用,我们的本能认知认为活动与推举、牵引等行为相关联。反复的实践让我们更加确信,要让物体移动得更快,就需要施加更强的力量。这个道理似乎很浅显:对物体施加的力度越大,它的速度就会越快,由四匹马拉的车比由两匹马拉的车跑得要快。因此,人们的本能感觉是,速度的变化主要取决于外力的大小。

……

伽利略所取得的成就,以及他运用的科学探究方式,是人类认知史上极为重要的里程碑,同时也宣告了物理学正式起步。他的研究成果表明,仅凭直接观察得出的初步判断并不可靠,有时会误导思考方向。

直觉为何会失误呢?认为四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得更快,这难道不是显而易见的事实吗?

……

要是有人拉着一个小车在平坦的地面移动,随后猛地停止拉动那辆小车,小车不会马上停下来,它还会往前滑行一小段距离,我们想:怎样能让这段距离变得更长呢?这有很多途径,比如给车轮抹油,把路面弄得更光滑等。车轮转起来越轻松、道路越平整,车就能滑行得越远。然而给车轮抹油和把路面弄平到底有什么效果呢?这种情形下效果变得单一了,外界的干扰变得微弱了。就是说,轮子内部以及轮子与地面之间的那种所谓的磨擦效应变得微弱了。设想路面是绝对平整的,而轮子也没有磨擦,那么没有任何东西能够阻碍小车,它就会持续不断地前行。这个推论源自一个理想化的推演,而这样的推演在现实中是无法完全实现的,因为不可能将所有的外部干扰彻底清除。这个理想实验指出了真正建立运动的力学基础的线索。

对比这两种处理问题的思路,我们可以这样理解,依照本能的判断是这样的:力度越强,进展就越快,所以进展程度能反映出是否存在外力施加在物体上。伽利略揭示的重要现象是:某个物体,如果既没有人推拉它,也没有其他方式施加影响,或者更简洁地讲,没有任何外力作用,那么这个物体会保持匀速直线运动,也就是沿着一条直线永远以恒定速度前进。由此可见,运动状态本身并不能说明外力是否作用在物体上。伽利略这一正确认识,经过一代人的时间后由牛顿总结为惯性定律。

……

人的思考构建了一个不断演变的宇宙认知体系,伽利略在科学领域的重要成就,在于打破了固有认知模式,并以全新视角取而代之,这构成了他研究成果的核心价值。

源自A·爱因斯坦与L·英费尔德合著的《物理学的进化》一书,该著作的篇名系编辑所题。

练习一

一个球正以每秒20厘米的速度前进,并且不受任何外力影响,那么在经过5秒钟之后,它的行进速率会是多少呢

火车行进过程中,桌面上的小球静置不动。若小球突然朝前移动,表明火车速度在减小;若小球朝后移动,则说明火车速度在增加。

地球自西向东旋转。当我们向上跳跃时,身体仍保持原有运动状态,随地球一起转动。由于持续运动,跳起后落回地面仍是起始位置,不会偏移到西边。

(4)分别举出几个利用惯性和防止惯性的不利影响的例子。

文件下载(已下载 63 次)