地震仪:地球脉动的“听诊器”是如何炼成的?

当“古代黑科技”撞上现代热搜

今年春季,#小学生自制地震仪监测到桌震#成为网络热点,金海社区的孩子们借助重锤和记录纸,发明了能够感知震动的简易装置,让人联想到1800年前张衡发明的候风地动仪。当古代匠人的精巧构思与现代科技相遇,地震仪如何从“龙珠吐信”发展到“数字波形”?这种能令大地发声的精妙装置,其核心在于惯性力学的科学原理,同时它也彰显了人类对抗地震灾害历经千年的奋斗历程与显著成效。

从“龙珠吐信”到“数字波形”:解析地震仪的核心密码

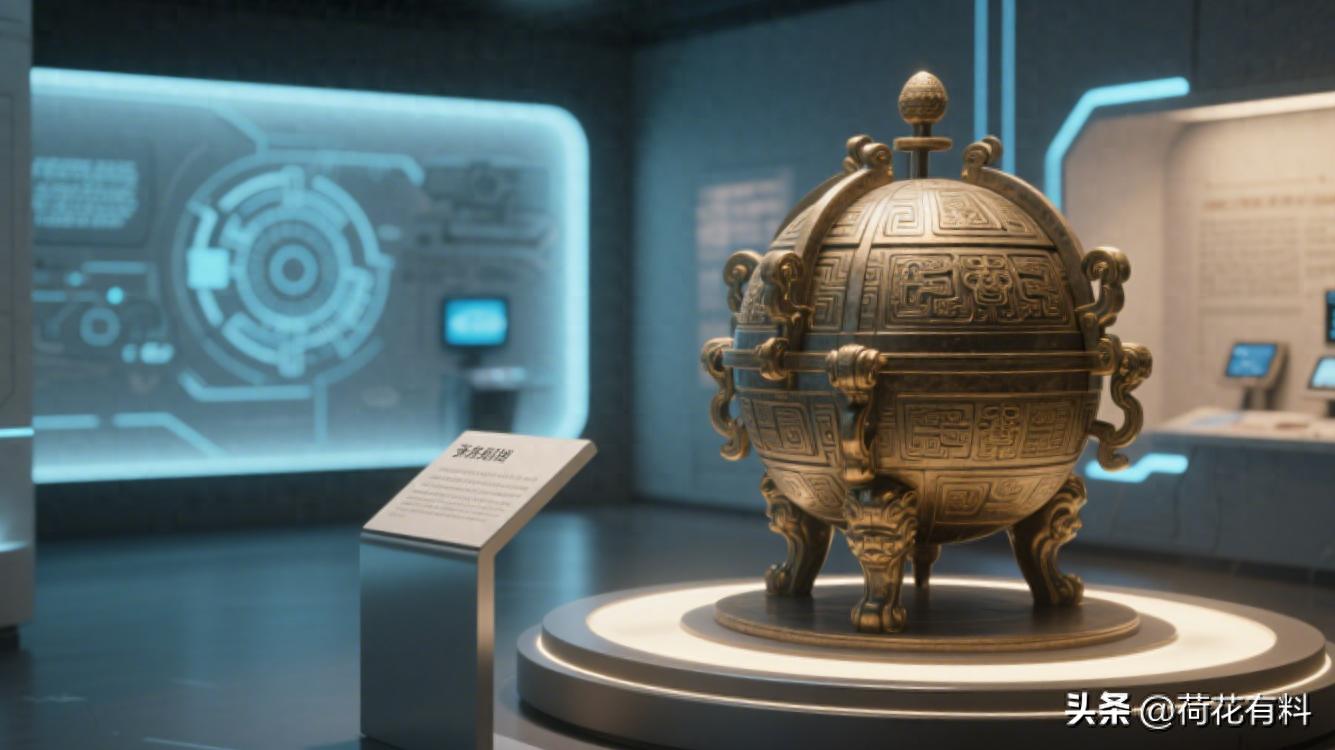

将时光倒流至公元132年,在东汉的都城洛阳,张衡创造了一件形态如青铜酒樽的“尖端发明”——候风地动仪。该仪器表面环绕着八条气势恢宏的龙,每条龙的嘴中均含有一颗珠子开元棋官方正版下载,其下方则对应地蹲坐着蟾蜍。当时的人们对此充满惊奇,毕竟此前从未见过能够“预知”地震的神奇装置。

阳嘉三年某日,地动仪西侧的龙口忽然“呼”地喷出铜丸,紧接着“哐当”一声坠入蟾蜍口中。然而洛阳城内丝毫未感震动,居民们面面相觑,纷纷猜测这装置是否失灵。数日后,陇西急使飞驰而至,告知当地确有地震发生,众人这才恍然大悟,终于认可了这件非凡的器具。

从物理角度分析,地动仪的关键部件是装置内部的“都柱”,它借助了惯性效应。当地面因地震而震动时,樽座会随之移动,但都柱却因为惯性仍想维持原有的静止状态。这种相对的位移开yunapp体育官网入口下载手机版,导致都柱相对于樽座发生倾覆,进而启动机关,使得龙珠掉落,从而标示出地震发生的方位。尽管其无法像当前设备那样,提供精确的数值信息,但在那个时期,能够预先掌握地震发生的具体位置,对人们而言,内心就会感到无比安心。

1943年,时局动荡的中国,战火连绵不绝开元ky888棋牌官网版,科学家李善邦率领同仁,于重庆北碚的简陋场所,开展一项艰巨的科研攻关。设备匮乏,资源不足,他们宛若夜色中前行的探索者,依靠对科学的坚定信念与满腔报国之志,着手研发自制地震监测装置。

李善邦他们到处搜集废弃物件,将可用的部件组装起来,终于,耗费了大量心血的霓式地震仪研发完成。这台仪器依靠紫铜摆锤探测地动,借助烟雾痕迹描绘震动过程,虽然外形显得简陋,却是中国现代地震观测的初始动力,为后续的地震监测工作奠定了牢固基础。

之前描述的地震监测装置,采用最基础的原理进行震动数据采集,借助杠杆作用将细微的摇晃加以放大,最终在涂抹烟灰的纸张上留下相应的波动轨迹。

岁月流转,科技日新月异,地震监测设备也迈入了全新的电子纪元。现在的电子式地震仪,装配了精密的感应装置和增益电路,一旦感知到地壳活动,就能即刻把震动转换成电子数据,经由通讯线路即时送达管理中心。值守人员面对屏幕,可以即时掌握地震动态,如同获得了透视和远听的本领。

当代地震监测设备之所以功能强大,得益于其核心部件“传感器”,而传感器内部有一个关键部件:摆锤,也被称作“惯性装置”。

运作方式同先前提到的候风地动仪相似。当震动波传到测量地点,地面会显现出强烈动荡,地震仪的构造部分也会跟着同步摆动,按照惯性效应,重物会坚持原本的运动态势,在这样情形下,重物与仪器构造中间会形成相对位移,这个相对位移被转变为电信号或机械位移,由此能够完成对震动波状况的记载。地震监测需要全面且精确地捕捉地震波,为此科研人员运用了包含三个垂直排列摆的装置,这个系统专门负责测量地面在东西、南北和上下三个维度的震动情况,不管地震波从哪个方位传播,这套设备都能准确识别。

地震仪的其他应用

山西崇善寺内,坐落着一座古刹,其中大悲殿是明代初期遗存的建筑,保存状况良好,殿中供奉着明代制作的贴金菩萨造像,同时收藏了丰厚的佛教典籍,具有极高的文化价值。然而,由于岁月侵蚀,大悲殿的基础出现了不均匀的下沉现象,仿佛一位老者身体机能衰退,必须进行全面的检查。

那么,由52台地震监测设备构成的密集观测网络紧急出动,深埋地下扮演“大地之耳”的角色,能够精细感知地面活动的细微征兆,亦可记录太原地铁1号线高速运行时引发的环境波动。倘若探测到不寻常状况,这些设备会立即将监测信息转化为详尽的波形资料,并将其传输给相关文化遗产保护人员。这就好比给古老的建筑配备了“智能监测设备”,能够即时掌握它的“运行状态”,借助当代科技的维护,让历史悠久的建筑得以持续记录时代的演进。

金海社区的青少年课堂里,地震仪摇身一变,成了孩子们手中的“科学玩具”。孩子们用木棍、重锤和记录纸这些简单材料,就制作出了能“看”到振动的简易地震仪。当老师轻轻晃动桌面,模拟地震场景时,重锤在纸上画出的曲线,就像神秘的密码,揭示了地震监测的原理。孩子们激动地聚拢过来,目光炯炯地盯着纸上的弯线,兴奋地又蹦又跳,好像发现了什么重大秘密。

这种“寓教于乐”的形式,使原本严肃的地震仪变得平易近人,不仅锻炼了孩子们的实践技能,还能点燃他们对科学的热情。在轻松愉快的氛围里,地震仪不仅传播了科学常识,更在孩子心里埋下了探索自然的萌芽,也许未来的地震研究专家就孕育在这些求知的眼神中。

当大地振动遇见人类智慧

张衡发明的候风地动仪开启了人类探索地壳活动的历史,现代的数字监测系统则将探测设备送入高空,地震监测装置不断帮助人们解读地球深处的信息,它依靠物理特性感应地面震动,通过图形记录地质现象的演变,在古老建筑的根基处保护文化传承,在年轻学子们的书桌旁传播知识理念。就像仪器记录的每一条曲线,既展现了地壳板块的动态变化,也反映了人与自然相互作用的文明印记。