小调查|这20本“霸榜”十年的畅销书之王,你读过吗?

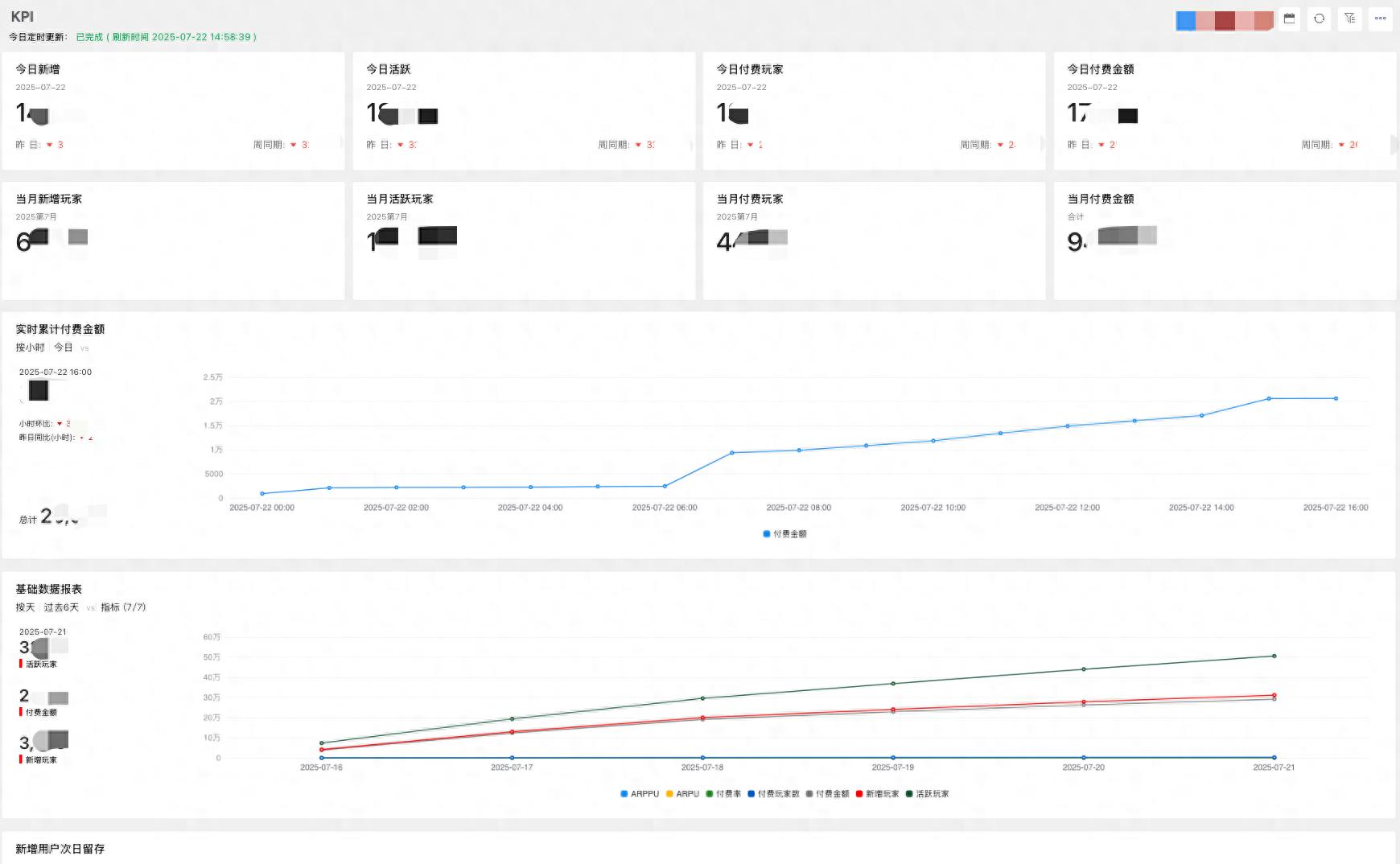

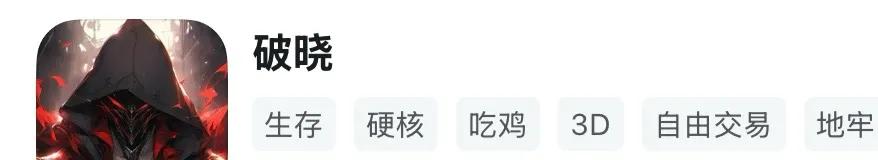

最近,《出版人》这本刊物刊登了一篇文章,对过去十年间开卷数据(国内图书市场零售数据方面最具权威性的统计资料)进行了梳理,得出了522个周期内,进入周榜销量前三十位的次数,根据这个次数,把虚构、非虚构以及少儿这三大类别的图书,各自选出了十本最畅销的作品。

虚构类畅销榜

非虚构类畅销榜

众多耳熟能详的书籍名称,例如《撒哈拉的故事》、《追风筝的人》、《目送》、《围城》、《我们仨》等等,全都收录在这份清单之中。若将儿童读物排除在外,仅聚焦于虚构类及非虚构类共20部热销书籍,便能察觉到网友对这些作品褒贬不一的看法十分明显。根据豆瓣评分分析,最低值为7.0,最高值为9.3,两者之间差距显著,若以8.0作为分界点,这20本畅销书里,有一半的评分低于这个标准。

这20本书里,你看过多少本?对于那些没读过的热门作品,你会找时间阅读吗?这20本书,如果用通俗来形容它们,是否不太恰当?我们找一些人做了个小范围询问。

泽南:

我阅读过十部作品,总体而言,可以说水准参差不齐。比如,小说领域绕不开的《百年孤独》,这部作品的文学地位和创作水准,应该没什么争议,从我个人角度出发,如果不计较范晔版本实在糟糕的译文,我还是相当欣赏的。也有那种看了只想摇头的作品,比如《皮囊》,阅读期间只觉得作者洋洋得意、自以为是,散发出文人式的傲慢气息。

那些未曾翻阅的书籍,或许也缺乏阅读的价值,我向来不倾向于借助排行榜来挑选读物,阅读总是遵循个人的喜好进行。

以“接地气”来形容这个书单,显然不恰当,无论从浅显易懂层面还是审美取向角度,“接地气”这个标签都不适用于《百年孤独》。不过作为流行读物,这些作品大多在浅显易懂或审美取向方面具备某种特质,例如《活着》更偏向前者,而多数作品则属于后者。

《活着》

Steed:

我看过四本书,分别是《目送》、《我们仨》、《围城》和《活着》;后三本的质量都挺高,《目送》却略带一些励志色彩,并且受到过度宣传的影响;接下来打算读《追风筝的人》、《百年孤独》、《平凡的世界》和《狼图腾》开元棋官方正版下载,这些书家里都有收藏。那本《偷影子的人》具体是什么类型的作品不清楚,单从标题推测似乎挺有看头的,或许可以到书店翻阅一下,然后再做决定是否观看,另外《货币战争》这部作品也并非完全排斥阅读。《从你的全世界路过》这部影片我断然不会观看,因为它拍得相当糟糕。《乖,摸摸头》这本书我在书店碰见过,曾用它封面作为吐槽配图素材存入相册,并且已经通过社交平台分享过,明显内容比较空洞,所以肯定不会去阅读。这本书被当作是荒诞的养育宝典,我对此毫无兴趣。《孩子,你慢慢来》这个书名看似是虚假的心灵慰藉,我并不打算阅读。这批书籍,整体水准高低不一,用粗俗来形容似乎不太恰当,毕竟其中也不乏优秀之作。

《乖,摸摸头》

沉然:

我看过十一部作品,包括《撒哈拉的故事》、《看见》、《目送》、《孩子,你慢慢来》、《我们仨》、《皮囊》、《追风筝的人》、《围城》、《百年孤独》、《活着》以及《平凡的世界》。其中部分书籍堪称不朽之作,《围城》与《百年孤独》更是无需赘言,《活着》和《平凡的世界》我个人并不欣赏,不过它们确实承载了一代人的情怀。《看见》属于新闻文学,写作水准相当不错,我是在跑步机上读完的;龙应台的《目送》和《孩子,你慢慢来》都属于情感类随笔,水准很高,确实容易引发读者共鸣;有人推荐《皮囊》,但我并不欣赏,书中内容比较像心灵慰藉;《追风筝的人》是一部还可以的剧本,可以观赏,不过并未让我深受触动。

《追风筝的人》

那些尚未阅读的部分,我无意继续,因为余下的内容即便作为休闲读物,也无法令我感到快乐。我认为畅销书籍之所以广受欢迎,必定有其缘由,用通俗来形容,不如说是具备了市场推广的要素。

Hans:

我看过八部作品开yun体育app入口登录,现在回想起来,在这八部作品中,只有《活着》,至今仍然记忆犹新,让我深有感触,也由此欣赏余华的其他创作。其他几部,都是最初读完,感觉还可以,但多次回味,慢慢觉得索然无味,例如龙应台的《目送》和《孩子,你慢慢来》。有些书籍销量极高,好像每人都拥有,例如《平凡的世界》,不过读完后并感受不到欣赏的价值,只能猜想这或许只是某个时期的产物,不太可能成为能够流传千年的不朽之作。

从未接触过的书籍通常不会引起阅读兴趣,诸如《乖,摸摸头》和《从你的全世界路过》这类书名,给人的感觉像是刻意编造的、缺乏真诚的安慰性文字。

《从你的全世界路过》

这些书之中,《活着》、《百年孤独》、《围城》或许难以归为“通俗之作”,其余那些,即便长期位列畅销书单,但观感上更像是各类商业活动相互助长之结果,并非真正上乘之作,难以深刻触动人们内心深处。

耶律小花:

我看过八本书,但至今仍钟爱《追风筝的人》、《平凡的世界》和《活着》。2004年,我读初三时读了《幻城》,当时觉得这部作品非常出色,深受触动,此后便不再看这本书。在初高中阶段,我一度对郭敬明极度崇拜,现在回想起来却觉得非常糟糕,特别是像《梦里花落知多少》、《悲伤逆流成河》这样的作品。

还有许多未读的书籍,可能会阅读,不过要看个人时间规划,我已经很久没有看书了。个人觉得不能说“平庸”,毕竟之前提到的那三本书到现在依然很喜爱。

小马:

我看过四本书,分别是《我们仨》、《围城》、《平凡的世界》和《红岩》,都是在小学阶段读的,因此当时对《我们仨》的理解很有限。其他的书,我会挑选自己感兴趣的来看,不过作为金融专业的学生,像《货币战争》这类书我可能不会去读,之前看过相关介绍,觉得其论证过程不够严密,很多地方过于依赖虚构情节。以“通俗”来形容,这并不恰当,其中既有广受欢迎的书籍,也有传世名著。

《货币战争》

惘然然:

我看过九本书,包括《撒哈拉的故事》、《看见》、《追风筝的人》、《围城》、《百年孤独》、《活着》、《平凡的世界》、《幻城》和《从你的全世界路过》。其中部分作品水平较高,也有部分只是出于一时兴趣。像《围城》和《百年孤独》这类佳作,非常值得反复品读,然而我不太理解为何《从你的全世界路过》会受到那么多人的喜爱。

这类纪实作品大概不会再去阅读了。其中部分属于实用手册,对于像我这般好逸恶劳又经济拮据的读者,实在缺乏参考价值,而虚构类中剩余的几部作品,似乎也引不起阅读欲望。

这些书大概算得上是“老少咸宜”吧!《围城》、《百年孤独》、《活着》、《平凡的世界》这些作品,光用“通俗”二字难以概括,只能说,有人从中体悟到人性深处,有人窥见世间变幻,有人明了官场生计。

《百年孤独》

洁儿:

累计阅读了十三部作品,其中虚构类五部,非虚构类有八部。这些书籍大多是在高中阶段阅读的,例如《看见》、《我们仨》、《围城》,以及余华、龙应台、马尔克斯的部分著作,这些作品在当时引发了我对周围环境和自身状况的诸多思考,我认为能够起到类似作用的书,都具备阅读的价值。

那些剩余的现在读不进去了,由于像郭敬明那样写青春文学,我实在喜欢不上;也由于自己阅读时经历的积累,现在更愿意去品读些名著,而不是以是否畅销来评价书籍的分量。

个人认为是否通俗并非关键所在,应当说存在自有其道理。经由书籍的流行程度筛选出来的作品确实是民众阅读最多的,这种状况似乎也显现出一些阅读倾向上的差异层次来,阅读在很大程度上是一种较为个人化的活动,阅读能力会因个人的学识层次和所处环境而有所不同,因此我认为不能单凭是否通俗来整体评价。

《目送》

雪盟:

我看过七部作品,包括《看见》、《追风筝的人》、《围城》、《狼图腾》、《百年孤独》、《活着》和《平凡的世界》,个人认为这些书都不错,有的文字精妙,有的故事吸引人,有的表现手法与众不同。

打算阅读《皮囊》《红岩》《偷影子的人》,不过并非迫切想读,其余就算了。有些书内容不合口味,有些过于通俗就不想看,比如《目送》。选书会按个人意愿来,会参考一些必读经典之类的名单,但畅销书单对我没什么帮助。

《皮囊》

这20本书若用更严苛的表述来形容,便是天壤之别。毕竟诺贝尔文学奖作家的著作与励志类读物并置,优劣立判。因此我认为不能用一个“平庸”的标签来涵盖所有这些书籍。

这些书能够持续受到关注,必定包含着令人称赞、引发思考、触动心灵、带来启发的特质开元ky888棋牌官方版,但也混杂着盲目追随和随大流的现象。特别是那些篇幅较长或内容较为复杂的作品,除了销量,更需要关注阅读的广度和完成度。所以不能简单认为购买人数多就是通俗。

书卷之中不乏佳作,既有对众生相的刻画,也有对岁月变迁的审视,更有对寻常生命的体恤,入榜的卷帙里确有一批恰合此道,这些特质不容小觑。